본격!! 식물 생태와

생물 상호작용

과학적 상상력의 확대를 통한

등칡의 수분기작에 대한 추론

쥐방울덩굴과(Aristolochiaceae)의 덩굴성 목본인 등칡(Aristolochia manshuriensis Kom.)은 알려진 사실보다 알려지지 않은 사실이 더 많은 식물이다. 이뇨제나 강심제 효능이 있어 전에는 약재로 썼지만, 등칡에 든 아리스톨로크산(aristolochic acid)이라는 성분이 심각한 신장 장애를 유발하는 것이 밝혀져 현재는 약용이 금지된 것만 해도 그렇다. 약성에 대한 광고보다 독성에 대한 경고가 우선돼야 하지만 그렇지 못한 게 현실이다.

연구나 실험이 쉽지 않은 식물이다 보니 등칡은 수분기작이 미스터리에 가깝다. 다양한 설이 인터넷상에 떠돌지만 확인되지 않은 추측성 이야기가 대부분이다. 막연한 추측으로 지어낸 소설 같은 이야기보다 부족하나마 관찰이나 실험에 근거한 추론이 낫다는 전제하에 등칡의 꽃 구조와 수분기작에 대한 이야기를 전개해 본다.

등칡의 꽃 – 무엇에 쓰는 물건인고?

흔히들 색소폰에 비유하는 등칡의 꽃은 볼수록 신기하다. 등(藤)도 아니고 칡도 아닌 것이 옆에서 보면 남성적이고 앞에서 보면 여성적이라 자세히 관찰하기가 민망하다. 엄마 뱃속에 웅크린 태아 같기도 하다는 표현에서 관찰의 정당성을 확보해 살펴보면 공중걸이 화분 같기도 하고 허공에 정지시킨 모빌 작품 같기도 하다. 등칡은 어쩌다 그런 창의적인 형태의 꽃을 고안해 내기로 결심한 걸까? 철저하게 경제성을 추구하는 식물계에서 그런 복잡한 모양의 꽃은 분명 고비용의 꽃이다. 고비용을 들여서라도 끝내 달성하고자 하는 목표는 효과적인 타가수분(cross-pollination, 딴꽃가루받이)에 있을 것이다. 등칡만의 독특한 수분 전략을 추론하려면 꽃 구조에 대한 명확한 이해가 선행돼야 할 텐데 잘못 알려진 것이 적지 않다. 일단 그 오류부터 바로잡고 가는 것으로 이 여정의 첫걸음을 떼고자 한다.

1-1. 암수딴그루가 아닌 양성화그루

등칡을 이가화(二家花) 또는 암수딴그루라고 잘못 소개한 자료가 많다. 오래된 자료일수록 그렇고, 그 자료를 그대로 인용한 자료가 모두 그렇다. 등칡은 양성화가 피는 양성화그루다. 암술과 수술이 한데 붙은 구조다. 그런 것을 꽃술대(gynostemium)라고 하며 난초류나 박주가리과 식물에서 주로 나타난다. 암술과 수술이 근접해 있다 보니 자가수분의 가능성에 항시 노출돼 있다. 해결책으로 등칡처럼 암술과 수술의 성숙시기를 달리하는 자웅이숙(雌雄異熟, dichogamy)을 취하거나 난초류처럼 약개(葯蓋, anther cap)라는 화분덮개를 씌워두기도 하지만 100% 막아준다는 보장은 없다.

1-2. 수술은 12개가 아닌 6개

등칡의 꽃술대는 꽃 내부의 천정에 샹들리에처럼 매달린다. 3면으로 된 꽃술대 표면에 수술이 들러붙은 모양새다. 수술은 한 면에 4개씩, 모두 12개가 붙은 것으로 보인다. 하지만 그건 등칡의 수술이 수술대 없이 꽃밥으로만 되어 있기에 하게 되는 착각이다.

꽃밥은 약(葯, anther)이라고도 한다. 대개 원통형이고 쌍을 이루며 보통 4개의 약실로 되어 있다고 표현한다. 속씨식물의 대부분에서 약은 약격(葯隔)에 의해 구분되는 반약(半葯) 2개로 구성되고, 반약은 각각 2개의 소포자낭(화분낭)으로 되어 있다. 그래서 1개의 약은 4개의 약실로 되어 있다고 하는 것이다.

결론적으로, 등칡의 수술은 꽃술대 한 면에 4줄이 붙은 게 아니라 반약 2개로 된 수술이 2개씩 붙은 것이다. 2개씩 3면에 부착돼 있으므로 등칡의 수술은 6개로 보는 것이 맞다.

1-3. 웅예선숙이 아니라 자예선숙

자웅이숙에는 웅예선숙과 자예선숙이 있다. 등칡은 암술(또는 심피)이 수술보다 먼저 성숙하는 자예선숙(雌蘂先熟, protogyny)의 기작을 보인다. 처음에는 자예화였다가 웅예화로 되는 셈이다. 꽃밥이 터지지 않은 상태에서 약 2일 정도 암술이 성숙하는 자예화 시기를 먼저 거치며 수분은 이 자예화 시기에 마쳐야 한다. 그 후에 꽃밥을 터뜨려 꽃가루를 날리는 웅예화 시기가 시작되는 것으로 자가수분을 피한다.

수분기작의 비밀 – 누가 파리를 죽였을까?

등칡은 같은 쥐방울덩굴속의 초본류인 쥐방울덩굴과는 다른 수분기작을 보인다. 쥐방울덩굴과 비슷할 것이라는 생각에 쥐방울덩굴의 수분기작을 등칡의 이야기로 둔갑시킨 것이 간혹 보인다. 쥐방울덩굴에 비해 등칡은 제대로 밝혀지지 않은 사실이 많고 의문 또한 많다. 하여 부족한 관찰과 우연한 실험을 근거로 추론하는 수밖에 없음을 고백하고 한 걸음 더 나가본다.

2-1. 벌이 아니라 파리

등칡의 주요 수분매개자는 벌류가 아니라 파리류다. 벌류는 대개 파리류보다 덩치가 커서 1㎝ 정도 되는 등칡의 꽃 입구에 맞는 크기가 아니다. 날씬한 체형의 벌이 혹시 들어갔다 해도 날갯짓이 어렵고 좁은 목 부분에서 몸이 걸릴 수 있어 활동이 쉽지 않다. 그 사실을 모를 리 없는 등칡은 벌이 아닌 파리가 좋아하는 향기를 내어 유인한다. 그래서 등칡 꽃 주변을 얼씬거리는 벌은 한 마리도 없다. 파리류는 빛에 대한 반응이 극명하므로 빛을 이용한 수분 전략에 안성맞춤인 매개자로 등칡의 선택을 받았을 것이다.

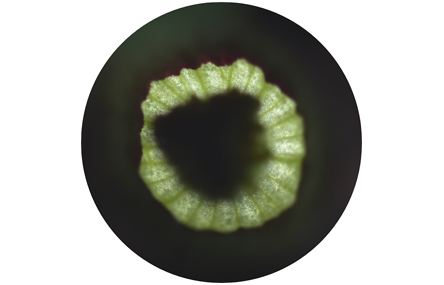

2-2. 정교하게 설계된 함정

그렇다면 파리는 어떤 경로를 통해 등칡의 꽃 안에 가둬질까? 일단 등칡은 꽃향기를 풍긴다. 호박꽃에서 나는 것과 비슷한 향기다. 하지만 벌이 아니라 파리류가 꾄다. 꽃의 입구는 반질거려 파리를 유인할 뿐 아니라 살짝 휘어져 있고 표면이 오톨도톨해서 착륙장소로 이용하기 좋다. 냄새에 이끌려 날아와 앉은 파리는 별다른 의심 없이 순순히 꽃 속으로 들어간다.

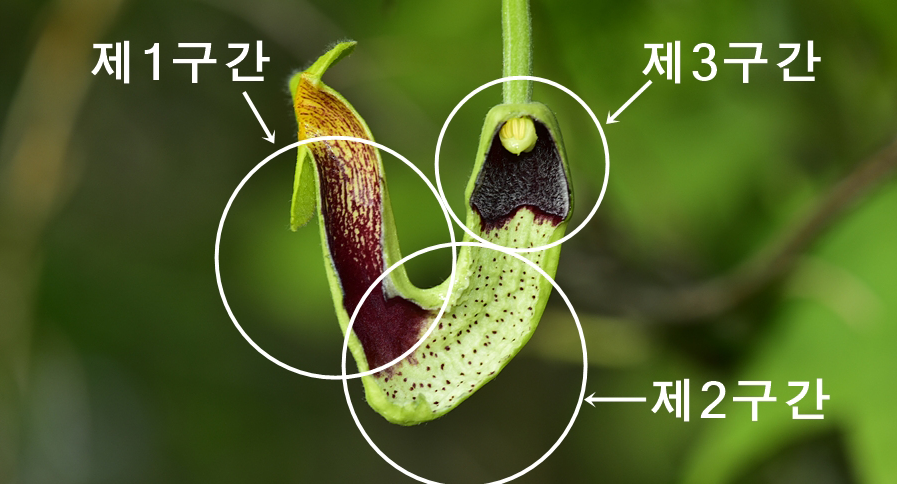

등칡의 꽃은 구조적으로 크게 세 개의 구간으로 나눠볼 수 있다. 먼저 입구 쪽의 통로 구간인 제1구간, 다음은 중간 주머니 구간인 제2구간, 마지막으로 꽃술대가 달린 밀실 구간인 제3구간이다. 이는 아무렇게나 만든 것이 아니라 정교한 설계 도면을 바탕으로 축조한 함정 구조물이다. 그렇지 않고서는 각각의 구간마다 다른 벽지와 질감으로 디자인된 이유를 설명할 길이 없다.

수직적 구간인 제1구간(입구 통로 구간)은 놀이공원의 워터 슬라이드처럼 매끄러운 편이라 들어가기는 좋지만, 중간에 붙어 있기는 어려울 것 같다. 입구에서 제2구간에 가까울수록 암자색 무늬가 짙어지는 것은 일종의 허니 가이드(honey guide) 역할을 하는 것으로 보인다.

수평적 구간인 제2구간(중간 주머니 구간)은 암자색 점무늬가 드문드문 있고 표면이 울퉁불퉁하다. 배에 비유하면 선체에 해당하는 몸통 부분이라 바닥이 닿고 자루처럼 불룩해서 비교적 넓은 공간이지만 엠보싱(embossing) 처리가 되어 있어 불편한 구조이므로 오래 있기 꺼려져 파리류가 향기가 나는 제3구간으로 얼른 이동하게 만드는 것 같다.

수직적 구간인 제3구간(꽃술대 밀실 구간)은 짙은 암자색 커튼이 쳐져 있으며 표면에 털이 많고 꿀(당액, nectar)이 맺혀 있다. 털은 꿀이 흐르지 않게 해서 꿀이 파리류의 몸에 묻어 꽃가루가 부착될 확률을 높여주는 것으로 보인다. 그리고 파리류가 편히 붙잡고 있게 하거나 위쪽으로 딛고 올라갈 수 있게 하는 지지대 역할도 하는 것으로 보인다. 꽃술대가 있는 천장 쪽은 주변이 연한 녹색이어서 채광이 잘 되는 스테인드글라스(stained glass)처럼 보인다. 빛에 민감한 파리류는 그곳을 탈출구로 착각하고는 계속 그리로 나가려고 발버둥 치다가 꽃가루를 몸에 묻힐 것이다.

등칡 꽃의 각 구간의 마디 부분이 목처럼 잘록한 점도 주목할 만하다. 이 두 군데 목 지점은 파리류를 효과적으로 제어하는 구조적 장치로 보인다. 잘록한 목 부분이 없고 만약 연통처럼 같은 지름의 통으로 연결되어 있다면 파리는 이동이나 몸짓이 훨씬 자유롭고 시각적으로 현혹당하지 않아 탈출이 쉬울 것이다. 하지만 목 부분으로 인해 제3구간에서는 아늑하게 모여 있을 수 있고, 제2구간에서는 제1구간의 출구가 잘 보이지 않을 것이다. 자유를 향한 탈출의 꿈을 시각적으로 봉쇄한다는 점에서 등칡 꽃의 입구가 하늘이 아니라 옆을 향해 열린 구조인 것은 다분히 의도적이다. 등칡 꽃을 흔히 색소폰에 비유하지만, 색소폰은 입구가 하늘을 향해 열려 있으므로 옆을 향해 열린 등칡의 꽃과는 엄연히 다른 구조다.

2-3. 무죄 입증을 위한 변론

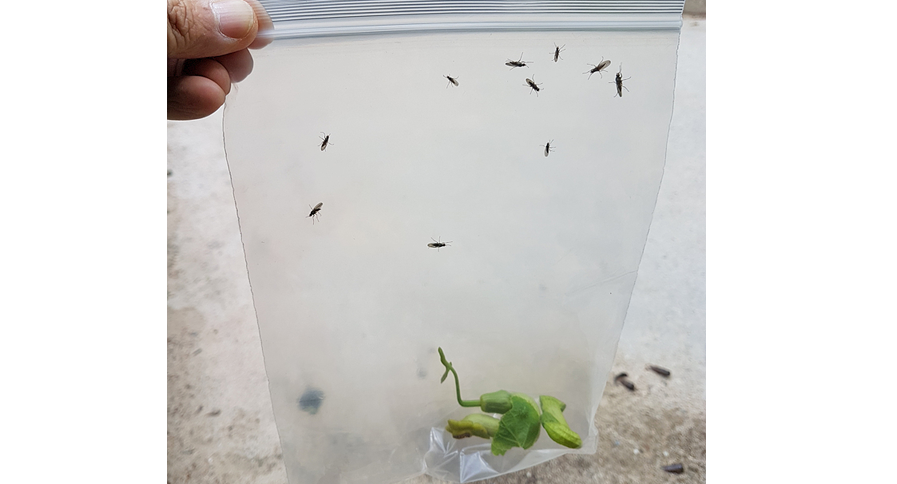

등칡이 파리를 가둬서 죽인다고 하는 것은 사실이 아니다. 만약 곤충을 불러들여 가둬서 죽인다면 등칡의 꽃 안에는 개화 기간에 방문한 곤충의 사체가 수북이 쌓여 있어야 한다. 하지만 그런 모습은 볼 수 없다. 등칡을 방문하는 곤충의 수는 상상 이상으로 많다. 한 개의 꽃에 20여 마리의 꽃파리가 한꺼번에 발견될 정도로 비좁은 감옥 같은 공간에 다수의 곤충이 자발적으로 수용된다. 만약 그들이 탈출하지 못해 모두 죽음을 맞이한다면 타가수분의 과업은 결코 달성할 수 없다.

등칡이 자예선숙의 기작을 보인다는 사실도 무죄 입증의 증거로 삼을 수 있다. 약 2일 정도의 자예화 시기를 지나 웅예화 시기에 접어든 꽃은 수분이 끝났거나 수분이 되지 않아 포기한 상태이므로 무고한 파리류를 계속 가둬두고 있을 필요가 없다. 오히려 살려 내보내서 자신의 꽃가루를 다른 꽃의 암술에 전해줘야 종족 보존이라는 대의에 이바지하는 되는 일이 된다. 그러므로 등칡은 수분매개자를 감금해 죽음에 이르게 할 이유가 전혀 없다. 등칡은 네펜데스 같은 식충식물이 아니다. 요상하게 생긴 꽃을 함정 삼아 수분하는 충매화일 뿐이다.

2-4. 숙박 금지!

그렇다면 등칡은 꽃가루 묻은 파리류를 어떻게 밖으로 내보내는 걸까? 쥐방울덩굴은 수분이 이뤄지고 나면 안쪽을 향해 난 좁은 입구 쪽의 털을 흑갈색으로 시들게 해서 수감자들의 탈출 경로를 확보해 준다. 무조건적인 감금 작전으로 나가다가 수분이라는 목적이 달성되면 그제야 석방하는 것이다. 하지만 등칡은 입구 쪽 제1구간에 털 같은 것이 전혀 없고 오히려 매끈하다. 대신에 쥐방울덩굴처럼 무조건이 아니라 햇빛이라는 조건이 있다. 햇빛이라는 요소가 제거되는 시간대가 되면 탈출이 자연스레 이뤄지리라 추측할 수 있다. 즉, 밤이 되면 제3구간의 천장 쪽으로 들어오던 빛이 사라져 아무리 지능이 떨어지는 파리라 할지라도 그쪽이 탈출구가 아닌 것을 알게 된다. 또 빛이 없으면 암자색 커튼도 더는 암막 효과를 발휘하지 못하므로 그때가 되면 파리류는 시각이 아닌 다른 감각에 의지해 제 발로 걸어 나갈 수 있을 것이다.

이 추론이 맞는다면 등칡은 자신의 꽃에서 파리류를 재워주지 않는다고 볼 수 있다. 숙박 금지다! 태백시 모처의 숲에서 아침 7시 무렵에 채집한 10개의 등칡 꽃에서 별다른 매개곤충이 발견되지 않은 것도 그 같은 추론을 뒷받침한다. 등칡은 밤사이 어떤 곤충도 가둬두지 않는 것 같고, 밤손님의 방문도 없는 것으로 보인다.

2-5. 탈출의 시간

빛을 향한 파리류의 반응은 극명하다. 등칡의 꽃에 유인된 파리류를 투명한 비닐봉지에 넣어 그 위쪽 끝으로 햇빛이 강하게 비쳐들게 하면 모두 그리로 모여드는 것을 볼 수 있다. 그런데 그곳에 그늘이 드리워지면 파리류는 금세 제각각의 방향으로 흩어진다. 센 빛에는 민감하게 반응하지만 약한 빛에는 별로 반응하지 않는 것이다. 그러므로 아주 깜깜한 밤이 아니더라도 어스름 저녁이 되거나 그들이 반응하는 것보다 적은 양의 빛 조건으로 되면 파리류는 얼마든지 등칡의 꽃에서 탈출을 모색할 수 있을 것으로 보인다.

낮이더라도 등칡의 꽃을 옆으로 뉘어놓으면 파리류의 탈출 러시가 이뤄진다는 사실도 흥미롭다. 꽃이 옆으로 뉘어지면 탈출구처럼 보였던 제3구간의 창문이 옆을 향하므로 그리로 들어오던 빛의 양이 현저히 줄어든다. 그러면 파리류는 탈출하려던 발걸음을 다른 곳으로 돌려버린다. 또한, 옆으로 뉘어진 꽃 안에서는 파리가 각 구간으로 이동하기 편해져서 탈출이 비교적 쉽게 이뤄지는 것으로 보인다.

2-6. 뜻밖의 죽음

그렇다고 등칡의 꽃 안에서 곤충의 사체가 발견되는 일이 전혀 없는 것은 아니다. 사망 사건의 경우 등칡 꽃 안에 숨어 있다가 방문하는 곤충을 잡아먹고 사는 거미류가 범인일 수 있다. 미라처럼 체액을 쪽 빨린 모습의 변사체가 발견된다면 거미류를 피의자로 소환해도 좋다.

물론 온전한 상태의 사체가 발견되기도 한다. 그건 탈출하려는 과정에서 몸이 등칡의 화관과 꽃술대 사이에 끼거나 암술 사이에 날개가 붙잡혀 옴짝달싹 못 하게 돼서 사망에 이른 것으로 보인다. 일종의 사고사다. 드물게 폭우로 인해 꽃 속에서 수장되기도 한다. 모두 우연일 뿐이라며 꽃 안에서 일어나는 뜻밖의 죽음을 단순 사고사로 처리해도 무방해 보인다.

2-7. 자가수분이 가능한 자웅이숙의 한계

자예선숙이든 웅예선숙이든 자웅이숙은 효과적인 타가수분 기작이 아니라고 한다. 자웅이숙은 기본적으로 자가수분을 완벽하게 차단하기 어려운 방식이기 때문이다. 등칡처럼 하나의 개체에서 다수의 꽃을 피우는 식물일수록 그렇다. 꽃들이 동시에 피었다 지는 게 아니라 시차를 두고 피므로 먼저 피어난 자신의 어느 꽃의 꽃가루가 나중에 피어난 자신의 다른 꽃의 암술로 옮겨져 자가수분이 일어날 수 있다. 자가수분을 원천적으로 봉쇄하는 자가불화합성(自家不和合性, self-incompatibility)의 원천 기술을 갖고 있지 않다면 고비용 꽃을 만든 보람도 없이 자가수분이 이뤄질 수 있다.

실제로 등칡은 자가수분도 하는 것으로 알려졌다. 어쩔 수 없는 허용을 통해 종족 보존의 의무를 다하려는 건지, 아니면 자웅이숙의 한계를 극복하려는 의지의 소산인 건지는 모를 일이다. 어쩌면 자신이 택한 수분매개자인 파리류가 얼마나 게으른 심부름꾼인지 잘 아는 등칡이 낮은 결실률에 대한 최소한의 대비책으로 자가수분의 습성을 버리지 않은 것일 수도 있다.

과학적 상상력의 확대

과학이란 대체 무엇일까? 추정에 의한 가설을 세워 관찰과 실험을 통해 입증하는 일이라고 정의한다면 입증하기 전까지는 그 어떤 가설도 불확실한 추정에 불과할 것이다. 그 추정에 미미한 근거라도 찾아내 논리적으로 설명 가능한 판단을 끌어낸다면 추론(推論)이 될 수 있다.

식물은 곤충과 최초로 관계를 맺기 시작한 이래로 끊임없이 곤충을 유혹하고 이용하는 방법을 발달시켜왔다. 그것을 100년도 살지 못하다 가는 인간이 다 알아낼 수는 없다. 아무리 과학이 발달한대도 숙제는 남는다. 숙제를 해결하는 가장 좋은 도구로 상상력만한 게 없다. 훗날 누군가에 의해 부정당한다고 할지라도 과학적 상상력으로 추론하고 하나하나 밝혀가는 과정은 즐거운 일이다. 상상력의 영역은 무한대를 표방하지만, 우리의 뇌 속에서 상상력에 좁은 울타리를 쳐두고 있는 것은 과학 때문이기도 하다. 뇌를 좀 더 열어 과학적 상상력을 확대해 추론을 시도한다면 풀 수 없을 것 같았던 현상도 설명이 가능해질 수 있다.

왜 과학을 하는가, 라는 질문에 심오한 답을 찾으려고 애쓸 필요는 없다. 위대한 목적을 내세울 필요도 없다. 재미있고 흥미로운 대상에 대한 과학적 호기심을 풀겠다는 단순한 이유만으로도 과학을 하는 이유는 충분하다.

<참고문헌>

1. Man-Chang Liu, Shoichi Maruyama, Masashi Mizuno, Yoshiki Morita, Shigeru Hanaki, Yukio Yuzawa & Seiichi Matsuo. 2003. The nephrotoxicity of Aristolochia manshuriensis in rats is attributable to its aristolochic acids. Journal of Clinical and Experimental Nephrology.

2. 김무성. 2003. 등칡(Aristolochia manshuriensis Kom.)의 특성 및 번식방법에 관한 연구. 성균관대학교.

3. 김영동, 신현철. 2011. 식물계통학. 월드사이언스. 168, 416.

4. 이규배. 2012. 식물형태학. ㈜라이프사이언스. 269, 295.

광릉숲보전센터

임업연구사 조용찬 박사후연구원 이학봉

현장전문가

이동혁