우리나라 정원이야기

우리나라 민가정원 이야기 - 경상도편

Ⅲ. 상주 우복종택 [上州 愚伏宗宅]

우복(愚伏)’은 조선의 학자이자 임진왜란 때 의병장으로도 이름 높았던 정경세(鄭經世, 1563∼1633)의 호입니다. 우(愚)는 ‘어리석다’라는 뜻이기도 하지만 자신을 겸손하게 이르는 말입니다. 복(伏)은 ‘엎드리다’라는 의미로 그 역시 ‘자신을 낮추어 충성한다’라는 의미로 보입니다. 우복 정경세는 아마도 자신을 낮추어 충성으로 섬기겠다는 뜻을 신조로 삼았던 것 같습니다. 그 뜻을 지키며 왕과 나라에 충성한 그가 벼슬에서 물러나 여생을 보낸 곳이 바로 우복종택(愚伏宗宅)입니다.

우복종택은 조선 시대 사대부의 주택 구조를 잘 보여주는 문화재로 꼽힙니다. 정경세가 생전에 조성한 초기의 건축물과 훗날 후손들에 의해 조성된 종택이 조화를 이루며 현재에까지 이르고 있습니다. 그 가치를 인정해 우복종택은 1982년 2월 24일에 경상북도 민속문화재 제31호로 지정되었고, 2018년 11월 1일에 국가민속문화재 제296호로 승격되었습니다.

상주 우복종택

우복종택의 위치는 경상북도 상주시 외서면 기슭입니다. 우복 정경세가 처음부터 이 자리에 종택을 지은 것은 아닙니다. 정경세는 임진왜란 때 의병을 일으켜 전공을 세운 뒤 예조좌랑 등을 역임하였으며 전란기에 민생안정에 기여한 바가 큰 인물로, 임진왜란 이후 관직을 버리고 상주시 외서면의 이안천으로 내려왔습니다. 그곳 하천변에서 그는 훗날 대산루(對山樓)가 된 초당을 1602년에 짓고, 1603년에는 계정(溪亭)을 짓습니다. 대산루는 학문을 닦고 연구하거나 책을 보관하던 곳이며, 계정은 정경세가 독서하던 곳으로 청간정(廳澗亭)이라도 불립니다. 대산루와 계정은 종택에서 북쪽으로 약 100m 정도 떨어진 지점에 있으며 나중에 입재 정종로(立齋 鄭宗魯, 1738~1816)가 크게 고쳐 지은 것이 현재에 이릅니다.

조선의 제21대 왕인 영조는 정경세가 선조와 인조 시절에 나랏일에 애쓴 공로를 기려 대산루 주변의 땅을 하사하였습니다. 그런 땅을 사패지(賜牌地)라고 합니다. 정경세의 5세손인 정주원(鄭胄源, 1686~1756)은 영조가 하사한 사패지에 종택을 건축하였고, 그 종택을 기반으로 정씨종가의 명맥을 유지하게 됩니다. 즉, 우복종택은 정경세의 정착과 공로로 형성될 수 있었지만, 종택으로서의 출발은 정경세의 5세손인 정주원에 의한 것입니다.

우복종택은 배산임수의 전형적인 입지를 보여줍니다. 북쪽의 성주봉(606m)과 남산(821m)을 배산으로 해서 동쪽으로 이안천이 내려다보이는 산기슭에 자리합니다. 우복종택이 있는 이 사패지는 남북으로 약 4km, 동서로는 약 2km 규모의 협곡으로, 우산동천(愚山洞天)이라 불렸습니다. 현재 상주시청에서 직선거리로 북서 방향 약 10㎞ 정도 떨어진 곳에 있으며 인근 마을과도 따로 떨어져 있습니다. 1970년대 이전의 대문채 앞 바깥마당에는 3개의 단으로 이루어진 다랑이 논이 있었으나, 새마을운동 당시 농기계를 진입시키기 위해 도로가 정비되면서 경관이 변했습니다. 또한, 계정이 위치한 북쪽 소로에서 이안천으로 이어지던 다리가 도로 정비 과정에서 없어졌습니다. 대신 종택 앞쪽에 크고 튼튼한 다리가 설치되어 종택을 먼저 들른 후 대산루와 계정을 보도록 꾸며졌습니다.

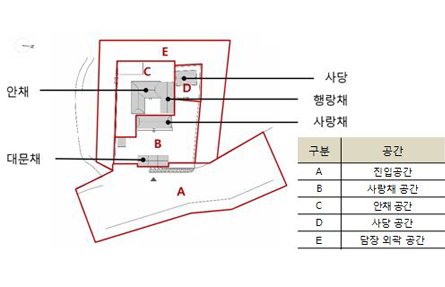

우복종택은 크게 안채·사랑채·행랑채로 구성된 ‘ㅁ’자형 평면 구조를 이룹니다. 사랑채는 정면 5칸, 측면 1칸의 규모입니다. 자연적인 지형에 따라 2단의 높은 기단 위에 조성되었으며 계자난간(鷄子欄干)을 둘렀습니다. 안채는 겹집 8칸 형태로 안방아랫방과 부엌을 이어서 배치하였습니다. 행랑채는 안채와 이어지면서 ‘ㄷ’자 형태를 이룹니다.

우복종택의 바깥 북쪽에는 2층 누각의 대산루와 초가지붕의 계정이 위치합니다. 대산루는 하층이 부엌이고 상층은 온돌방으로 구성된 독특한 공간구조로 지어졌습니다.

우복종택의 정원과 식물

우복종택의 식재 공간은 크게 종택 내부 공간과 외부 공간으로 나누어 볼 수 있습니다.

종택 내부 공간은 다시 셋으로 구분됩니다. 종택 대문채에서 사랑채와 사랑마당의 사랑채 공간, 안채 안마당 및 후면부를 포함한 안채 공간, 그리고 기단에서부터 사당까지의 사당공간입니다.

종택 외부 공간은 세심대 등을 포함한 진입 공간과 담장 외곽 공간으로 구분됩니다.

그 외에 대산루와 계정, 그리고 그리로 가는 길을 종택 외부 공간에 포함할 수 있습니다.

대문채 앞 이안천을 내려다보는 공간은 흐르는 물을 바라보며 마음을 정갈히 한다는 뜻에서 ‘세심대(洗心臺)’로 불립니다. 세심대에는 진입로 가장자리를 따라 단풍나무, 배롱나무, 느티나무, 모과나무 등이 식재되어 있으며 대문채 앞 도로 중앙에는 약 11m 높이의 자목련이 우뚝 서서 세심대를 내려다봅니다. 세심대의 북측 일부 공간에는 가지가 처진 수양회화나무가 무리 지어 심어졌고, 종택의 북측 담장을 따라서는 모과나무가 열식되어 있습니다.

대문채 앞 담장을 따라 조성된 화단에는 불두화, 배롱나무, 모과나무, 공작단풍, 회양목 등의 목본류와 비비추, 붓꽃, 옥잠화, 접시꽃 등의 초본류가 조화를 이룹니다. 사랑마당의 일부는 육묘 장소로 활용하며, 현재 석류나무와 회양목 묘목이 심어져 자리를 차지하고 있습니다.

우복종택 남측 담장 일원에 조성된 화단에는 배롱나무, 꽃사과, 모과나무, 매실나무 등의 교목이 심겨 있습니다. 이 중 배롱나무의 수령은 약 30년 이상으로 추정됩니다. 사철나무, 황철쭉, 영산홍, 무도철쭉 등의 관목과 함께 초롱꽃, 접시꽃, 작약, 하늘매발톱, 타래붓꽃, 참취, 비비추, 소엽, 맥문동 등 다양한 초본류가 식재되었으며 곳곳에 물확과 조경석 등이 배치되었습니다. 물확은 돌 중앙에 구멍을 파서 물을 담아 물에 비추는 경치나 연꽃을 등을 심어 감상할 목적으로 만드는 석물입니다. 안채 서쪽 담장 앞에 장독대가 있고, 그 옆에는 수령이 100년 이상으로 추정되는 약 8m 높이의 감나무가 서서 장맛에 감 맛을 더할까 말까 하는 듯 빨간색 감을 익혀갑니다. 그 옆으로는 사철나무와 매실나무가 사이좋게 이웃해 자랍니다. 안채의 북서 측에 위치한 사당의 입구 양측으로는 반송이 자리하며, 사당 내부에는 배롱나무와 앵도나무, 매실나무가 식재되어 있습니다.

종택 북측에 있는 대산루와 계정으로 가다 보면 길 양쪽으로 가시칠엽수, 전나무, 소나무, 단풍나무, 은행나무 등의 교목이 나타납니다. 대산루와 계정 앞으로는 단풍나무, 은행나무, 백목련, 팽나무, 산수유 등이 식재되어 있습니다. 계정 주변의 수목들은 대부분 1979년 문화재 정비 과정에서 심은 것이고, 은행나무의 경우 약 50년 전에 소유주가 심은 것이라고 합니다. 대산루 뒤편으로는 단풍나무가 무리 지어 심어졌으며 곳곳에 복사나무, 이팝나무, 느티나무, 소나무 등이 자리합니다. 대산루 내부에는 불두화, 모란, 회양목 등의 관목이 식재되어 대산루만의 독특한 공간구조가 어떤 것인지 더욱 궁금하게 만듭니다.

곶감보다 민가 정원

우복종택 정원에 식재된 수목 대부분은 소유주와 종부의 많은 관심과 지속적인 관리에 의해 현재의 모습에 이른 것이라고 합니다. 선조(先祖)의 뜻을 기려 종택을 짓고 꾸준히 정원을 관리하면서 지금까지 아름답게 보전해 온 후손들의 노력이 곳곳에 배여 있습니다. 배산임수라는 입지 조건의 장점을 잘 살리고, 조선 시대 사대부 주택의 느낌을 이어 잘 꾸며진 민가 정원의 좋은 본보기라고 하겠습니다. 혹시 상주시에 들를 일이 있다면 곶감만 맛보고 가지 말고 우복종택이 보여주는 민가 정원의 참맛도 꼭 즐겨보시기 바랍니다.

<참고문헌 및 사진>

문화재청 국가문화유산포털, www.heritage.go.kr

한국민족문화대백과사전, encykorea.aks.ac.kr

한국콘텐츠진흥원 문화콘텐츠닷컴, http://www.culturecontent.com/main.do

수목원정원연구센터

박사급연구원 심지연 임업연구사 이경미 임업연구관 진혜영