DMZ 생물

다양성 이야기

DMZ 철책의 특별한 이야기

DMZ는 어떤 모습일까요? 숲일까요? 초지일까요? 습지일까요?

DMZ는 한반도의 허리이면서 동고서저 지형이기 때문에 다양한 환경이 축약되어있습니다. 동해안 고성에 있는 석호, 백두대간과 만나는 향로봉, 철원의 평야와 습지, 파주의 임진강 하구까지 다채로운 생태계를 가지고 있습니다. 정말 생태계의 보고에 걸맞은 모습입니다. 하지만 이번에는 DMZ의 흔한 이야기보다 DMZ 철책 주변의 특별한 이야기를 해보려고 합니다.

2018년부터 DMZ 내 생태교란지 식물복원 연구 사업을 수행하면서 계절별로 경기도 파주에서 강원도 고성까지 이어진 철책을 따라다녔습니다. 처음 DMZ를 갔을 때, 사단, 연대, 철책, GP, GOP 등 군사용어들도 생소하고, 길게 쭉 이어진 철책을 따라 주변에 제초작업을 한 모습들을 보면서 예상했던 모습과는 이질적이었습니다. 철책 너머 안쪽에 들어가야 정말 자연 그대로의 모습을 볼 수 있을 것 같은데, 철책 주변에 군 관리하에 있는 이 지역이 생태적으로 어떤 의미가 있을지 의구심이 들었습니다. 특히 불모지 지역은 군경계작전을 수행하기 위해서 철책 주변에 있는 시야를 가리는 풀, 나무를 모두 제거한 곳입니다. 남측 철책을 기준으로 50~100m 정도 범위의 모든 풀, 나무를 반복적으로 제거하기 때문에 까까머리로 깎은 듯한 모습을 보입니다 (그림 1, 2).

불모지 지역을 복원하기 위해서는 많은 제약이 있습니다. 군작전 환경을 보장하기 위해서 30cm 미만 초본류만 이용해야 하는 것이 가장 큰 특징이고, 생태계 보전을 위해서 외래종이 아닌 자생종을 선택해야 합니다. 그리고 무엇보다도 복원의 목적을 설정하는 단계가 가장 중요합니다. DMZ 불모지 지역에 어떤 가치를 부여하고, 어떤 결과물을 기대하는지에 대한 합의가 필요합니다. 처음 불모지를 방문했던 저라면, 자연스러운 천이 상태에 따라 최종 결과물이 울창한 숲의 형태가 되도록 계획했을 것입니다. 하지만 독일의 DMZ라 불리는 그뤼네스반트(German Green Belt) 보전 활동을 보면 기존 침엽수림을 벌목하여 초지 형태로 관리하는 작업이 포함되어 있습니다(그림 3, 4). 그뤼네스반트에서 일부러 벌목까지 하면서 초지를 만드는 이유는 30년 전 항공사진을 토대로 식생을 복원하기 때문입니다. 꾸준히 초지를 유지함으로써 30년 전에 자생하던 초본성 희귀식물의 서식지를 조성해주는 것입니다(국립수목원 웹진 124호 참고).

그림 3 독일 그뤼네스반트 중 초지로 관리하는 코부르크 지역

그림 4 독일 그뤼네스반트 초지 지역(초지 형성을 위해 베어낸 나무)

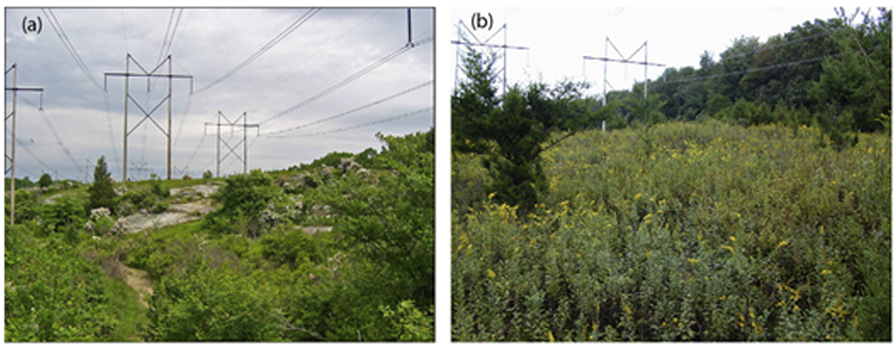

DMZ 불모지 지역은 1960년대부터 초목통제 작전을 통해 오랜 기간 식생을 제거하여(한모니까, 2019) 초지 형태를 유지했고, 복원을 위해서 참조할만한 과거 식생 자료가 없습니다. 그렇다면 철책 주변에 인위적으로 형성되기 시작한 불모지 지역에 대해 생태적 가치를 평가해보는 것은 어떨까요? DMZ 철책 주변 불모지와 비슷한 곳을 살펴보겠습니다. Wagner 등(2014)는 미국의 송전탑 아래 식생들을 연구하였습니다. 송전탑을 설치하기 위해서 나무를 베어내고 주기적으로 제초를 하는 모습이 DMZ 철책의 초목통제 작전과 꼭 닮았습니다. 연구에서 송전탑 아래와 주변 산림 내의 식생을 비교한 결과 더 다양한 식물종이 발견되었습니다. 그리고 Wagner 등(2019)은 자생벌 역시 산림보다 송전탑 아래의 개활지에서 더 많은 종을 발견하였습니다.

그림 5 코네티컷 송전탑 풍경 (Wagner et al. 2014)

단순히 종풍부도로만 생태 가치를 평가할 수는 없을 것입니다. 하지만 이 지역이 가지고 있는 고유한 가치를 제대로 평가한다면 우리 눈에 쉽게 띄지 않았던 생태계의 기능을 유지하는데 도움이 될 수 있을 것입니다. DMZ 복원 연구를 하면서 더 다양한 관점에서 고민하고 복원에 대한 방향을 올바르게 설정하는 것이 중요할 것입니다. 우리의 DMZ가 군사적 완충지대에서 생태, 평화의 DMZ로 나아가길 바랍니다.

<참고문헌>

한모니까 (2019). 1960년대 비무장지대(DMZ)의 무장화 과정과 배경. 사학연구(135). 163-206.

Wagner, D. L., Metzler, K. J., Leicht-Young, S. A., & Motzkin, G. (2014). Vegetation composition along a New England transmission line corridor and its implications for other trophic levels. Forest Ecology and Management, 327, 231-239.

Wagner, D. L., Metzler, K. J., & Frye, H. (2019). Importance of transmission line corridors for conservation of native bees and other wildlife. Biological conservation, 235, 147-156.

DMZ산림생물자원보전과

전문연구원 박기쁨, 김동학, 유승봉, 이아영, 윤호근, 이종원, 송진헌, 최영민, 정재상