한반도 고산지역에

자생하는 희귀식물 이야기

날개하늘나리

(Lilium pennsylvanicum Ker Gawl.)

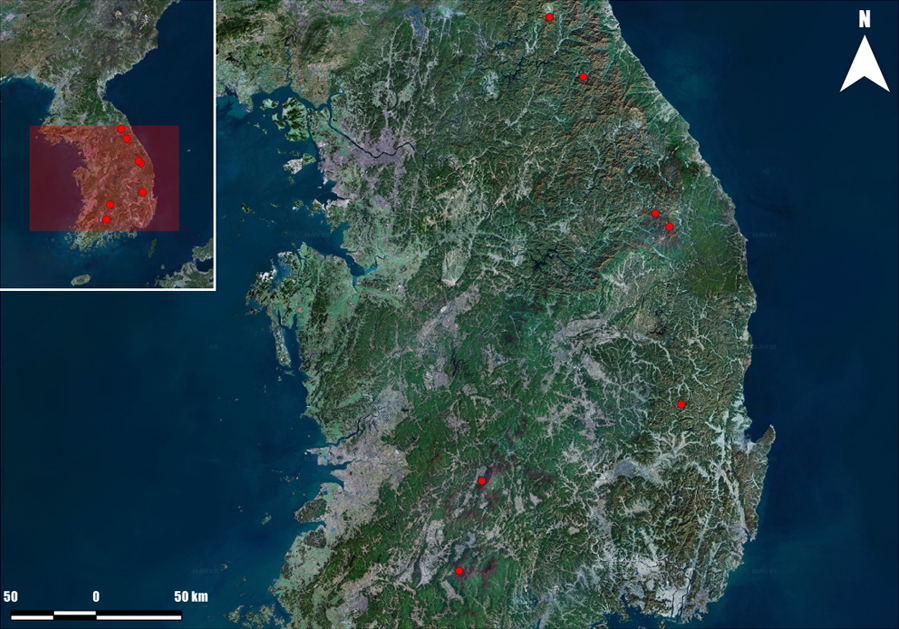

날개하늘나리(Lilium pennsylvanicum Ker Gawl.)는 우리나라 강원도 고산지역에 제한적으로 분포하는 것으로 알려져 있으며, 높이 20~90cm 정도로 자라는 여러해살이풀입니다. 잎은 피침형으로 어긋나기하고 잎자루가 없으며, 잎맥에는 가장자리와 더불어 잔돌기가 있습니다. 꽃은 7~8월에 주황색으로 피고 원줄기와 가지 끝에 1~6개의 꽃이 산형꽃차례로 달리며, 꽃잎 안쪽에는 자주색 반점이 있습니다. 또한, 원줄기에 종선이 있고 능선 위에는 잔돌기가 있으며, 어릴 때 꽃잎 표면과 꽃자루에 백색 털이 있는 것이 특징입니다. 날개하늘나리는 일본과 중국, 북한(평북, 함남, 함북 등)에 분포하며, 우리나라에서는 강원도 일부 고산(한반도 중부 이북)에 제한적으로 분포합니다. 고산의 햇빛이 잘 드는 초지에 서식하고 꽃이 아름답고 약용으로 활용도가 높아 채취(남획) 등 인위적인 위협이 있어 보전대책이 필요한 수종입니다.

1. 유래 및 분포

날개하늘나리의 속명 ‘Lilium’ 은 라틴 고명(古名)으로 캘트어의 ‘li’와 희랍어의 ‘leirion’ 은 모두 ‘흰색’ 을 뜻하며, 백합과의 꽃이 흰색이었던 데서 붙여진 이름입니다. 종소명 ‘pennsylvanicum’ 은 ‘북미 펜실베니아의’ 라는 뜻으로 처음 발견한 지역의 이름에서 유래되었습니다. 우리나라에서 부르는 ‘날개하늘나리’ 라는 이름은 대부분의 ‘나리류’ 의 꽃이 아래로 처져 땅을 보는 것과 반대로 꽃이 하늘을 보고 있어 ‘하늘나리’ 라 불리며, 줄기에 물고기 지느러미처럼 생긴 ‘능선(날개)’ 이 있어 ‘날개하늘나리’ 라 불리고 있습니다.

날개하늘나리는 극동 러시아, 중국 동북부, 일본 등에 분포하는 북방계 식물로, 우리나라에서는 강원도, 경상북도, 전라북도 일대의 해발 1,400m 이상 고산 지대에 제한적으로 분포하는 것으로 확인되었습니다.

2. 날개하늘나리의 활용가치

날개하늘나리는 꽃이 아름다워 관상용으로 재배하며, 비늘줄기는 식용이 가능합니다. 비늘줄기(麟經)의 비늘잎(鱗葉)은 백합(百合), 꽃은 백합화(白合花), 종자는 백합자(百合子)라 하여 약용합니다. 백합(비늘잎)은 가을에 채취하여 지상부를 버리고 깨끗이 씻어 비늘조각을 끓는 물에 잠깐 담갔다가 건져내거나 살짝 쪄서 불에 쬐거나 햇볕에 말려 활용하는데, 비늘줄기에는 colchicine 등 다종의 alkaloid 및 전분, 단백질, 지방 등이 함유되어 있다. 참나리 葯胞(약포)에는 수분, 회분, 단백질, 지방, 전분, 환원당, 비타민 B1, B2, pantothenic acid, 비타민 C 및 β-carotenoid 등이 함유되어 있어 潤肺止咳(윤폐지해), 淸心安神(청심안신)의 효능이 있습니다. 또한, 폐결핵의 久咳(구해), 咳垂痰血(해수담혈), 熱病(열병)의 餘熱未淸(여열미청), 虛煩驚悸(허번경계), 精神恍惚(정신황홀), 脚氣浮腫(각기부종)을 치료하는데 이용되기도 합니다. 백합화(꽃)는 潤肺(윤폐), 淸火(청화), 정신을 안정하게 하는 효능이 있어 咳嗽(해수), 眩暈(현운), 夜寢不安(야침불안), 天疱濕瘡(천포습창)을 치료하며, 백합자(종자)는 술로 약간 빨갛게 될 정도로 볶아서 가루 내어 溫湯(온탕)으로 복용하여 腸風下血(장풍하혈)을 치료하는데 활용할 수 있습니다.

3. 희귀식물로 지정된 날개하늘나리

생물다양성은 지구적 수준에서 기후변화로 인한 환경변화와 산업화로 인한 자생지 파괴 같은 인위적 훼손 등의 다양한 교란으로 인하여 매년 감소하고 있으며, 세계자연보전연맹(IUCN, International Union for Conservation of Nature)에서는 위협 정도에 따라 등급별로 세계 희귀·멸종 위기생물을 목록화(Red Data Book)하여 생물 다양성의 감소와 멸종위기에 직면한 종에 대한 자료로 사용하고 있습니다. IUCN은 생물 다양성을 지키기 위한 공동체적 인식을 바탕으로 1992년 UN에 의해 생물다양성협약(CBD; Conservation on Biological Diversity)을 채택하였으며 생물 다양성 보전을 위한 노력을 지속적으로 수행하고 있습니다. 우리나라에서도 개체군의 크기가 작거나 감소하여 보전이 필요한 식물의 분포영역, 서식지 특이성, 개체군 크기 등을 고려한 희귀성의 범주를 설정하여 보호하고 있습니다.

우리나라의 산림청 국립수목원(2008)이 발표한 ‘한국의 희귀식물’에서 날개하늘나리를 멸종위기종(CR)으로 평가하고, 환경부에서는 멸종위기야생생물Ⅱ급으로 지정하여 보호하고 있으며, 국내 대부분의 자생지는 국립공원(보호구역)으로 지정되어 보호하고 있습니다. 북한에서 멸종위기종(CR)으로 평가하고 있으나 그 외 국가(중국, 일본 등)에서는 비교적 흔하게 분포하고 있어 따로 평가하고 있지 않습니다.

4. 위협요인 및 보전방안

날개하늘나리의 위협요인은 크고 아름다운 꽃이 관상 소재로서 가치가 높아 남획이나 무분별한 채취 등의 인위적인 위협과 강풍이나 폭우 등의 자연재해로 인한 자연적인 위협이 있습니다. 인위적인 위협은 다른 식물에도 적용되는 가장 큰 위협요인이지만 자연재해로 인한 위협요인은 하늘을 보며 자라는 꽃이 꺾이기 쉬워 자연적인 번식에 불리하며, 이런 조건은 개체 수의 감소에도 영향을 줄 수 있습니다. 이런 위협에 하늘나리류의 다른 식물은 자연재해로 인한 피해를 줄이기 위해 꽃잎이 좁고 작게 진화한 것으로 보이며, 특히, 날개하늘나리는 자연에서 이런 불리한 조건을 이겨내기 위해 꽃잎의 모양이 주걱형 또는 거꾸로 된 피침모양으로 위가 넓고 아래가 좁아져 꽃의 아래가 막히지 않고 틈이 생김으로서 빗물이 고이지 않고 바람의 피해도 줄일 수 있었다는 가설도 있습니다. 날개하늘나리의 보호를 위해서는 꾸준한 국내분포현황 조사와 유전자원의 현지 내·외 보전 및 지속적인 모니터링이 필요한 실정입니다.

<참고문헌>

Comber, M. F. 1949. A new classification of the genus Lilium. Royal Horticultural Society Lily Year Book. 15: 86-105

IUCN. 2012. Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional and National Levels: Version 4.0. Gland,

Switzerland and Cambridge, UK: IUCN. ⅲ+41pp.

Liang, S. Y. and M. N. Tamura. 2000. Lilium Linnaeus. Flora of China 24: 135-149.

Ohashi, H., Y. Kadota, J. Murata, K. Yonakura and H. Kihara. 2015. Wild Flowers of Japan vol.1. Cycadaceae-Cyperaceae.

Heibonsha Limited, Publishere, Tokyo (in Japanese).

Son, K. N. 2005. Red data book of DPR Korea (plant). MAB National Committee (Korea DPR), Pp. 177.

국립생물자원관. 2012. 한국의 야생동・식물 적색자료집 관속식물. 국립생물자원관 인천.

국립생물자원관. 2014. 한눈에 보는 멸종위기 야생생물. 국립생물자원관 인천

국립수목원. 2008. 한국 희귀식물 목록집. 국립수목원. 포천.

이창복. 2003. 원색 대한식물도감. 향문사

주일엽, 최수철, 강철구, 박형선, 리용재, 신명호, 조만수, 장성준. 2016. 우리나라 희귀식물. 과학백과사전출판사. 평양

식물자원연구과

석사후연구원 최은지, 염다빈, 김휘민 박사후연구원 문애라, 김소담 임업연구사 손성원