우리나라 민가정원

이야기(전라도편)

Ⅱ. 장흥 무계고택 [長興 霧溪古宅]

여름에 가면 아름다운 고택으로 장흥 무계고택(長興 霧溪古宅)만한 곳도 없습니다. 정원이 잘 꾸며진 고택이라면 어느 곳이건 가장 좋은 계절이 봄이겠거니 싶지만, 무계고택은 다릅니다. 고택 앞 연못을 에워싼 수십 그루의 배롱나무가 한 폭의 그림을 연상시키는 시기가 여름이라서 그렇습니다. 자동차 내비게이션에 무계고택은 나오지 않아도 송백정 배롱나무 군락지는 나올 정도로 유명합니다. 배롱나무를 둘러보고 정담 한쪽에 나 있는 돌계단을 따라 올라가면 1988년 3월 16일 전라남도문화재자료 제161호로 지정된 무계고택으로 안내됩니다.

장흥 무계고택

무계고택의 내력을 알려면 제주 고씨의 가계도부터 그려야 합니다. 제주 고씨는 탐라국(제주도)의 왕자였던 ‘고말로’를 중시조(中始祖)로 모십니다. 고말로의 10세손인 고중연은 공민왕 10년(1361년)에 홍건적이 2차 침입하면서 개경이 함락되자 왕을 호종하고 지금의 안동으로 피난을 갔습니다. 그 뒤 호종공신으로 장흥백(長興伯)에 봉해졌습니다. 그래서 후손들이 장흥을 본관으로 삼았고, 고중연은 장흥 고씨의 중시조가 됩니다.

중시조 4세 고협은 고려 말에 이방원과 동문수학한 사이입니다. 이방원이 그에게 신하이자 사부라는 의미로 ‘신부’라는 이름을 지어줄 정도로 신임하는 바가 컸으나 고려 왕실 인척이라 조선 건국에는 참여하지 않았습니다. 왕자의 난을 평정한 공으로 좌명원종공신에 책록되기도 했으나, 벼슬에 나가지 않고 고향에 은거한 인물입니다.

10세 제봉 고경명(霽峰 高敬命, 1533~1592)은 임진왜란 때 금산에서 의병활동을 했습니다. 고경명의 5대손 고응수(高應壽)는 창평에서 장흥으로 이거하였고, 그의 손자 진해현감 고석겸(高碩嗛)이 영조 때 국지사 이계현(李啓鉉)의 권유로 ‘정화사(淨化寺)’라는 암자를 구입하여 정화사(淨化舍)를 신축한 것이 무계고택의 시작입니다. 마음을 정화시키기 위한 방법으로 차를 마시는 일련의 수행을 통해 다선일여(茶禪一如)의 경지에 이르고자 했던 정화사(淨化寺)를 상징하는 듯 정화사(淨化舍)라는 현판이 무계고택에 남아있습니다.

고석겸의 4대손인 21세 정담 고언주(靜潭 高彦柱, 1816~1886)는 1839년(헌종5) 고택을 중건하고 정원을 조성해 현재의 무계고택에 이르도록 했습니다. 이 때 조성된 연못이 ‘정담’입니다. 1852년(철종3) 고언주의 손자인 23세 고재극(高在克, 1862~1901)이 목릉참봉을 지내다 낙향해 종택을 중수했습니다. 무계는 고재극의 손자인 25세 고영완(霧溪 高永完, 1914~1991)의 호입니다. 무계 고영완은 일본에 유학한 법학도였지만 독립운동 전국조직을 준비하다 옥고를 치른 후 종가를 지키며 고장을 위해 헌신했습니다. 젊은 시절에 고영완이 일본 도쿄 센슈대학에 유학했던 경험은 고택의 정원구성에 많은 영향을 주었습니다. 1930년대에 정원을 확장하는 과정에서 일본인 조경가 쇼다리를 초청하여 지당 석축과 분수를 조성하고자 했으며, 일본에서 직접 수목을 들여와 정원에 식재하는 등 일본 양식을 가미했습니다.

고영완의 아들인 현 소유주 고병선(高秉善, 1936년생) 씨는 1978년에 안채 동측 사당 진입부 터에 현대식 2층 양옥을 건립하고 현재의 대문과 진입로를 새롭게 조성하였습니다. 1991년 고영완 별세 후 고병선 씨가 양옥에 거주하며 고택을 관리하고 있습니다. 1988년 당시 문화재 지정 명칭은 ‘장흥 고영완 가옥(長興 高永完 家屋)’이었으며, 후에 ‘장흥 무계고택(長興 霧溪古宅)’으로 명칭이 변경되었습니다.

장흥 무계고택은 억불산(億佛山)의 북사면 평화마을 내 자리하고 있습니다. 평화마을은 상선약수마을(上善藥水마을)이라고도 불립니다. 이는 노자의 『도덕경』 에서 따온 이름으로, 마을 곳곳에 다양한 샘이 남아있습니다.고택의 북측은 농경지이고 장흥군청으로 이어집니다. 고택의 서쪽 약 1.3km 거리에 위치한 탐진강은 남으로 흘러 바다에 합류하며, 농용수 기능을 하는 우목지와 평화저수지가 인근에 자리합니다.

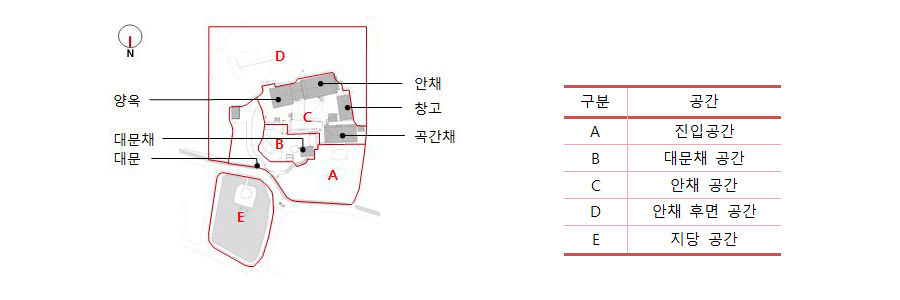

고택은 북고남저의 지형에 북향으로 자리하고 있습니다. 전면부의 지당을 포함한 외원과 건축물을 배치하고 담장과 배경림으로 둘러싸인 내원 으로 구성되어 있습니다. 경사를 처리하기 위해 내원의 공간은 3단으로 구분됩니다. 상단에 안채와 양옥과 사당이, 중단에는 마당과 창고와 관리 사가, 하단에는 대문채와 곡간채가 배치되어 있습니다. 일제강점기 말엽부터 한국전쟁과 군부독재시대 등의 혼란기를 겪으며 집안의 경제적 상 태가 지속적으로 악화하는 과정에서 고택 내 전체 건물 중 약 9채가 헐려 없어진 상태입니다.

현 소유주는 편의를 위해 1978년 대문채 동측에 현대식 대문과 진입로를 조성하였습니다. 2000년대 초에는 지방자치단체에서 1970년대에 소실된 양옥 동측 초가 터에 현대식 화장실을 건립했습니다.

대문채는 곡선형 계단 위에 자리하고 있습니다. 대문채 서측 곡간채는 20세기 중반에 조성되었으며, 화장실과 욕실을 겸했던 측간과 함께 일부 훼손된 상태로 남아있습니다. 과거 곡간채 북측으로 호지집(집을 갖지 못한 가난한 소작농들이 살던 집) 1채가 있었다고 합니다.

안채는 전라도 지역의 전형적인 건물구조인 ‘ㅡ’자형 가옥 형태입니다. 막돌 석축 위 장대석 외벌대 기단에 자리한 앞면 5칸, 옆면 2칸 규모의 건축물입니다. 1860년대 초 민란으로 인해 고영완의 5대조 고제환이 기거하던 건축물과 안채가 소실되었으며, 이후 고언주가 안채를 증축하였 다고 합니다. 사찰 터에 고택을 건립하였음을 알려주는 편액 ‘정화사(淨化舍)’를 본래 안채에 두었으나, 현재 따로 보관 중입니다. 안채 전면에는 창고를 뒀습니다.

안채 동측 양옥은 1978년 고영완 내외가 거주할 요량으로 현 소유주가 건립하였습니다. 양옥과 안채 전면에 자리하던 안사랑채와 사랑채는 1960년대 말~1970년대 초에 소실되었습니다. 안사랑채는 창고와 마주보는 초가였으며, 사랑채는 대문채와 안채 사이 석축 상부에 자리했다고 합니다. 과거 사랑채 서측 사랑마당에는 2층 누각 형태의 정자가 있었습니다. 석축 방향으로 다리를 두었으며 ‘亞’ 자형 살창 가운데에 태극무늬 가 새겨져 있는 오동나무 난간이 있었다고 합니다. 이는 주변 농원에 기증한 후 도난당했다고 합니다.

1960년대 초 소실된 사당은 양옥 후면 석축 상부에 있었으며, 현재 양옥이 자리한 터가 사당의 진입부입니다. 가파른 계단과 솟을삼문을 지나 사당 공간에 진입했으며, 사당 일대를 두르고 있던 담장의 기단이 일부 남아있습니다. 후원에는 원두막 같은 초가형태의 정자가 있었으나 현재 남아있지 않습니다.

장흥 무계고택의 정원과 식물

고택 전면부 외원에는 과거 약 30m 규모의 방지중도 형태의 인공지당이 자리합니다. 고언주가 고택 전면의 논과 샘을 가두어 지당을 조성했습니다. 이후 1934년 고영완이 일본인 조경가 쇼다리를 초청하였고, 그가 일본식 석축기법으로 조성한 중도가 남아있습니다. 중도 내부에는 시멘트 분수를 조성했었으나, 후에 단풍나무 침수 피해 방지를 위해 제거하였다고 합니다. 중도에는 고언주가 식재한 소나무와 동백나무와 더불어 향나무, 배롱나무, 꽝꽝나무 등이 식재되어 있으며 석물이 배치되어 있습니다. 중도에 식재한 소나무 4주 중 2주가 태풍으로 도복되었으며 수령 약 200년 된 소나무 1주는 2009년 보호수로 지정되었습니다. 중도 전면에는 1940년대에 조성하려했던 정자의 주초석이 남아있습니다. 지당 주변의 약 40주의 배롱나무는 도입된 당시의 크기와 수령을 고려했을 때 추정 수령이 약 90년 전후입니다. 지당은 과거 ‘정담 (靜潭)’ 이라 불렸으며, 현재는 ‘송백정(松百井)‘ 이라 불립니다.

고택의 내원과 외원 사이는 길과 수로가 경계 짓고 있습니다. 수로를 지나면 대문채로 향하는 곡선형의 계단이 자리합니다.

계단 양측으로 근원직경 100cm 이상의 느티나무 노거수가, 계단 옆으로 1930년대 고영완이 일본에서 들여온 맹종죽이 숲을 이루고 있습니다. 현대식 대문 양측으로도 근원직경 100cm가 넘는 팽나무 노거수가 있으며 진입로 주변으로는 소나무, 배롱나무, 팽나무, 은행나무, 단풍나무 등이 식재되어 있습니다.

대문채 동측에는 굴뚝 1기를 두었고, 담장가 화단에는 영산홍, 향나무, 화백 등이 식재되어 있습니다. 대문채 서측 사랑마당의 2단 화단에는 수령 약 200년으로 추정되는 영산홍과 처진소나무, 향나무 ‘글로보사’, 측백나무, 동백나무, 회양목 등이 심어져 있습니다. 안마당으로 진입하는 계단 주변에 석등, 석물 등의 석조물이 배치되어 있습니다, 사랑채 동측 계단 주변에는 향나무 ‘글로보사’, 배롱나무 등이 식재되어 있으며, 계단가에 과거 사당 솟을대문 주변에 식재되어 있던 자목련의 후계목을 식재했습니다.

안마당으로 통하는 계단 상부에 망주석을 가공하여 문주로 활용합니다. 안사랑채 터에는 향나무 ‘가이즈카’, 모란, 무도철쭉을 식재했으며 양옥과 안채로 향하는 디딤돌을 배치했습니다. 안마당 중앙부는 별다른 식재 없이 잔디를 포설했으며 곡간채 방향으로 1960년대에 조성된 우물이 있습니다. 우물 동측으로 치자나무 ‘라디칸스’, 단풍나무 ‘쇼조노무라’, 영산홍, 꽝꽝나무 등을 심은 화단을 조성했습니다. 사랑채 터에는 석류나무, 무도철쭉 등을 식재하였으며 대문채 방향으로 ‘ㄱ’ 자형 담장을 둘렀습니다. 담장 하부는 사고석 바른층쌓기 하였으며, 빗살무늬 살창을 두고 상부는 기와로 마감하였습니다. 곡간채 주변으로는 유자나무 1주가 식재되어 있습니다.

안채와 양옥 사이의 수로는 안사랑채 터와 안마당을 가로질러 곡간채 방향으로 흐릅니다.

안채 후면에는 굴뚝 1기가 있으며 사당 터 주변으로 배롱나무, 동백나무, 살구나무, 영산홍, 단풍나무, 푸조나무 등을 식재했습니다. 사당 터 후면의 5대조가 기거하던 집터에는 1950년대에 조성했던 테니스장 터가 남아있습니다. 양옥 동측에는 후원으로 향하는 오솔길의 시작점이 있으며 후원은 대나무, 소나무, 느티나무 등이 우거져 배경숲을 이룹니다. 오솔길을 따라 오르면 정자를 두고 소나무 8주를 둘러 식재했던 터가 보이며 후원 깊숙이 고조부의 묘소가 자리합니다.

현 소유주 고병선 씨의 증언에 의하면 부친 고영완은 정원과 주변 수목을 전정하는 것조차 허용하지 않을 정도로 자연스러운 경관 연출을 선호했다고 합니다. 담장에 창을 내거나 일본식 석축을 쌓아 화단을 만들고, 괴석과 비석의 옥개부 등을 석물로 배치하였으며 영산홍 및 상록철쭉(아카도), 배롱나무, 맹종죽 등을 일본에서 직접 도입하여 식재할 정도로 정원에 대한 조예가 깊었습니다. 특히 정원의 여러 수목 중에서도 대나무 군락의 식재를 유독 강조한 것으로 전합니다.

장흥 무계고택의 식재공간구성

무계고택의 식재공간구성은 내원과 외원으로 구분하여 설정하였습니다. 내원은 대문채와 현대식 대문 주변 공간을 포함한 진입공간, 대문채와 사랑채 석축 하부의 사랑마당을 포함한 대문채 공간, 안채·양옥·창고·곡간채·안마당을 포함한 안채 공간, 안채 후원의 집터와 오솔길을 둔 배경림을 포함한 안채 후면 공간으로 구분하였습니다. 외원은 고택 전면의 지당 공간으로 구분하였습니다.

무계고택에서 조금 떨어진 평화저수지 쪽에는 정화사(淨化寺)의 뜻을 이으려는 듯한 평화다원이라는 찻집이 있습니다. 아아(아이스 아메리카노) 같은 것은 없고 전통차만 있다고 합니다. 올여름에는 평화다원에서 평화마을의 평화로운 풍경을 바라보면서 시원한 오미자차 한잔 마시면 어떨까요? 다선일여(茶禪一如)의 경지에 금세 도달할지 모를 일입니다.

<참고문헌>

문화재청 국가문화유산포털, www.heritage.go.kr

남도일보, http://www.namdonews.com/news/articleView.html?idxno=592844

헤럴드경제, http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20210405001082

국장흥투데이, http://www.jhtoday.net/news/articleView.html?idxno=5108

정원연구센터

박사급연구원 심지연 임업연구사 이경미 임업연구관 진혜영