생태 과학 돋보기

조경수에서 침입식물이 된 위성류

1. 버드나무는 아니지만 괜찮아!

언뜻 보기에 위성류(Tamarix chinensis Lour.)는 버드나무를 연상시킨다. 가지가 치렁치렁 늘어진 것이 버드나무 중에서도 수양버들과 많이 닮았다. 이름에 버드나무 ‘류(柳)’자가 들어가는 것이 어색하지 않다. 중국 진나라의 수도 함양(셴양)의 옛 이름이 위성(渭城)인데, 그곳에서 자라고 버드나무를 닮았다 하여 위성류(渭城柳)라는 이름이 붙었다고 전해진다.

그런데 정작 중국에서는 위성류로 불리지 않는다고 한다. 그러면서 ‘중국에서는 정류(柽柳, 柽은 檉과 같은 글자)라고 하며, 우리의 물명고에도 같은 한자를 쓰고 당버들이란 한글명을 병기했다.’고 하는 어느 교수님의 콘텐츠 자료가 많이 떠돈다. 워낙 널리 퍼진 자료라 맞겠거니 하고 넘어갈 수도 있겠으나 정말 그런가 하고 찾아보면 절대 그렇지 않다는 사실과 맞닥뜨리게 되어 당황스럽다.

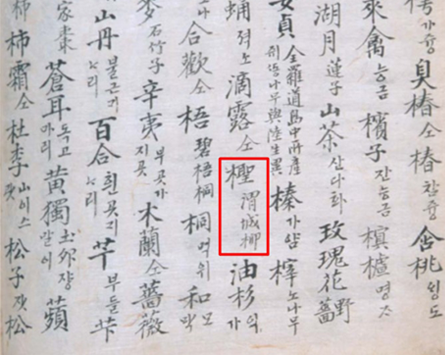

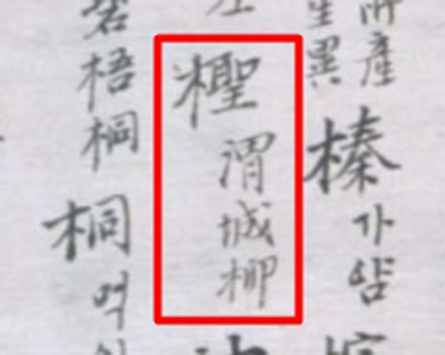

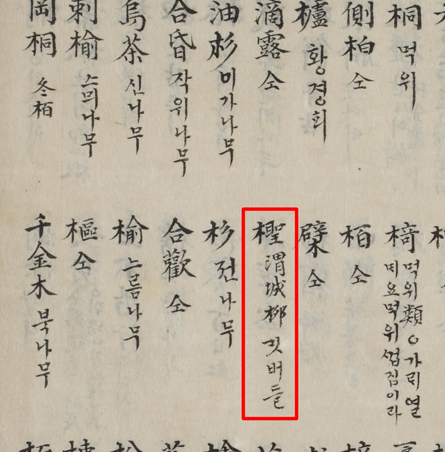

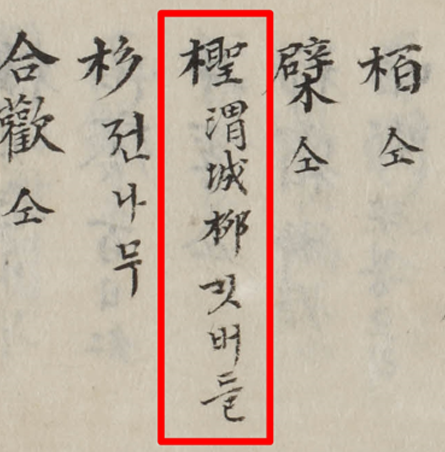

물명고는 두 종류가 있다. 유희(1773~1837)의 물명고(1820년대, 5권 1책)와 정약용(1762~1836)이 지은 것으로 추정하는 물명고(조선 후기, 1책)다. 그런데 둘 중 어느 책에서도 ‘당버들’ 내용이 발견되지 않는다. 디지털한글박물관(http://archives.hangeul.go.kr/)에서 유희의 물명고를 찾아보면 위성류를 뜻하는 글자인 檉(정) 아래에 渭城柳(위성류)를 함께 적었을 뿐 아무런 부가 설명이 없다. 고려대학교 해외한국학자료센터 (http://kostma.korea.ac.kr/)에서 정약용의 물명고를 찾아보면 檉(정) 아래에 渭城桞(위성류)를 함께 적은 다음

‘ᄀᆞㅣ버들’, 즉 ‘갯버들’이라는 설명을 덧붙여 놓았다. 류(桞)는 류(柳)와 같은 글자이므로 문제가 될 것이 없다. 다만, 당버들 설명은 없고 갯버들이 있다는 것이 문제다. 위성류가 바닷가 주변에서 자라거나 하천가에 심기는 나무다 보니 갯버들로 불린 것으로 보이며 지금의 갯버들(Salix gracilistyla Miq.)과 같은 것은 아니다. 그렇다면 ‘당버들’ 얘기는 대체 어디서 나온 걸까? 알 수 없다. 중국에서는 정류(柽柳, chengliu) 외에 관음류(观音柳), 홍류(红柳), 삼춘류(三春柳) 등으로도 불린다고 하니 위성류가 우리나라에서만 쓰이는 이름이라는 것은 확실하다.

2. 유희의 물명고에 나오는 위성류 표기

(디지털한글박물관 자료 이미지 캡처)

3. 유희의 물명고에 나오는 위성류 표기 확대

(디지털한글박물관 자료 이미지 캡처)

4. 정약용의 물명고에 나오는 위성류 표기

(고려대학교 해외한국학자료센터 자료 이미지 캡처)

5. 정약용의 물명고에 나오는 위성류 표기 확대

(고려대학교 해외한국학자료센터 자료 이미지 캡처)

2. 위성류가 활엽수라고?

위성류가 버드나무와 닮았긴 해도 유사성이 그리 많은 것은 아니다. 가느다란 잎의 모양만 해도 퍽 다르다. 속씨식물이다 보니 위성류를 관습적으로 활엽수로 다루지만, 실화백이나 향나무처럼 생긴 잎은 침엽수에 가깝다. 침엽수(needle leaf tree)와 활엽수(broad leaf tree)는 어디까지나 잎의 모양에 의한 구분이라는 점을 잊지 말자. 그러지 않고 생식기관의 구조까지 대입해 겉씨식물(gymnosperm)은 침엽수, 속씨식물(angiosperm)은 활엽수로 토막 쳐 다루려다 보면 겉씨식물 쪽에서는 은행나무가 예외가 되고 속씨식물 쪽에서는 위성류가 예외가 된다. 위성류의 잎몸이 약간 넓고 끝만 뾰족하게 되므로 활엽수라고 우겨볼 수도 있어 보인다. 하지만 그렇게 따지면 침엽수 쪽에서도 적잖은 나무가 활엽수로 다뤄질 수밖에 없다. 어떻든 간에 잎의 모양으로 구분하는 용어에 생식기관의 구조까지 적용해 구분하는 것은 분명 잘못된 관습이다. 구과식물(conifer)이 침엽수라고 해서 침엽수를 conifer로 표기하는 오류를 저지르는 것도 비슷한 원인에서 비롯한다. 대개의 구과식물이 침엽수지만 주목이나 비자나무 등의 예에서 보듯 모든 침엽수가 구과식물이라는 역(逆)은 성립하지 않는다.

6. 봄에 돋은 위성류의 잎은 비늘잎처럼 보인다

7. 늦가을에 남은 위성류의 잎은 바늘잎처럼 보인다

3. 여뀌 꽃을 닮은 충매화

위성류의 꽃에서는 매우 좋은 향기가 난다. 향기로 곤충을 유인해 수분하는 충매화가 분명하다. 주로 꽃가루를 목표로 하는 등에류도 방문하고, 꿀을 목표로 하는 벌류도 방문한다. 꽃차례가 큰 데다 늘어져 달리기도 하는 점으로 미루어 풍매도 하는 것으로 보인다. 이러한 타가수분 외에 자가수분도 하고 클론 번식도 한다고 알려졌다.

특이하게도 위성류는 1년에 2~3회의 꽃이 핀다. 봄에 피는 꽃은 대개 지난해의 묵은 가지에 피며 꽃은 크지만 결실하지 않는다. 반면에 여름에 피는 꽃은 새 가지에 피며 크기는 작지만 결실한다고 알려졌다.

옛 문헌에도 위성류의 꽃에 관한 이야기가 나온다. 대표적인 것이 조선 후기의 학자 서명응(1716~1787)이 지은 보만재총서(保晩齋叢書)이다. 보만재총서의 교목열전(喬木列傳)에서는 위성류를 성류(檉柳)로 소개하면서 다음과 같이 읊었다.

赤皮絳 枝葉如松 花穟長三四寸 淡紅色 如蓼花

국립수목원에서 2016년에 발간한 《나무열전》에 따르면 위의 구절은 ‘붉은 수피는 강초(絳草:갈퀴꼭두서니)와 닮았으며, 가지와 잎은 소나무와 닮았다. 꽃의 길이는 3~4촌으로 담홍색이며 요화(蓼花:여뀌 꽃)와 닮았다.’는 뜻이라고 한다. 위성류의 꽃을 여뀌의 꽃과 닮았다고 본 옛 선인의 식견이 놀랍다. 실제로 위성류의 꽃은 여뀌속(Persicaria) 식물의 꽃과 비슷하고, 그중에서도 꽃여뀌(Persicaria conspicua (Nakai) Nakai ex T. Mori)나 흰꽃여뀌(Persicaria japonica (Meisn.) H. Gross ex Nakai)와 매우 닮았다.

4. 자생종은 아니지만 조경수

종소명 키넨시스(chinensis)에서 알 수 있듯이 위성류는 중국이 원산지인 나무이다. 우리나라에서는 예로부터 조경수로 들여와 심었다. 실화백이나 버드나무를 심은 듯한 효과가 있는 데다 특이한 꽃이 1년에 2~3회 피므로 관상 가치가 높다. 하지만 추위에 약한 편이어서 대개 남부지방에서 심는다.

호남지방의 대표적인 양반 가옥인 전남 구례군 운조루(雲鳥樓) 고택에도 큰사랑채와 마주한 서쪽 행랑채 앞에 오래된 위성류가 한 그루 자란다. 영조 52년(1776)에 운조루 고택을 지은 류이주(柳爾胄, 1726~1797)가 중국에 사신으로 갔다가 가져와 심은 나무로 전해진다. 그것이 사실이라면 운조루 고택 위성류는 수령이 적어도 200년 이상이다. 지상부 고사 후 맹아가 발생해 자라는 경우가 많은 위성류의 특성상 단정하긴 어려우나, 하부에서 줄기가 여러 갈래로 갈라진 점으로 미루어 수령이 200년 이상일 가능성이 없지는 않아 보인다.

전북 김제시 모악산 자락의 금산사에도 위성류가 한 그루 심겨 있다. 미륵전 옆을 지키고 선 이 나무는 사방에서 빛을 받는 환경이라 그런지 운조루 고택의 위성류보다 키가 크게 자라 있다. 지면에서 둘로 갈라져 그 앞의 붉은 배롱나무에 항상 승리의 ‘V’자를 그려 보이지만 줄기의 속이 깊게 파여 앞날이 걱정되는 고목이다.

경기도 오산시에도 오래된 위성류가 한 그루 있다. 오색시장 주변에 홀로 서 있는 이 위성류는 높이가 5~6m에 달한다. 집 안에 가둬진 듯한 환경이라 그런지 수형이 위로만 자라는 것으로 보인다. 1969년에 주인인 박 씨가 묘목 한 그루를 자기 집 앞마당으로 가져와 심은 것으로 알려졌다. 그렇다면 수령이 50년에서 60년 정도라는 이야기이다. 이 오산시 위성류의 규모를 기준으로 삼는다면 운조루 고택과 김제시 금산사의 위성류도 수령을 오래된 것으로 보기 어렵다. 그러나 위성류는 환경에 따라 자람이 다르므로 높이나 줄기의 굵기로 수령을 측정하는 것은 틀릴 가능성이 높다는 것이 학자들의 일반적인 견해이다.

경기도 포천시 국립수목원에도 몇 그루의 위성류가 심겨 있다. 해마다 피는 꽃이 적어 아쉽지만, 일교차가 큰 덕인지 단풍철이 되면 아름다운 갈색 단풍을 만들어낸다.

그 외에 경북 영덕군 영덕해수욕장의 위성류는 방풍림 용도로 심었다고 한다.

경기도 안산시의 안산갈대습지에도 커다란 위성류가 한 그루 자란다. 습지공원에 심은 나무치고는 특이한 수종이다. 저절로 자라는 것일 리는 없다는 생각에 설계자의 특이한 안목을 높이 사게 된다. 그런데 안산갈대습지의 이 위성류가 저절로 자라고 있었던 건지도 모른다는 추정을 가능하게 하는 일이 근자에 발생했다.

15. 경기도 포천시 국립수목원 위성류의 단풍

5. 서해안 간척지에 나타나다

경기도 화성시 시화호 남측 간석지에서 위성류가 발견되었다는 보도가 2003년 10월에 있었다. 본격적인 조사가 이뤄져 한국생태학회지에 논문으로 발표된 것이 2005년이다. “시화호 내 위성류(Tamarix chinensis) 개체군의 특성”이라는 제목의 이 논문(Characteristics of Tamarix chinensis Population in Shiwha Lake)에 따르면, 시화호의 물막이 공사가 끝난 시점인 1998년부터 위성류가 자라기 시작한 것으로 보인다고 한다. 가장 큰 것의 수령이 8년인 점으로 미루어 시화호의 물막이 공사가 완료된 시기인 1994년으로부터 약 3년 후에 출현한 것으로 추정했다. 만약 지상부 고사 후 다시 맹아가 발생한 것이라면 위성류의 최초 출현 시기는 물막이 공사가 완료된 직후로 판단할 수 있다고도 하였다.

이를 두고 혹자는 시화호에 원래부터 매장(埋藏)되어 있던 위성류의 씨가 물막이 공사 후 드러나 자란 것일지도 모른다고 추정한다. 하지만 위성류가 염생식물이긴 해도 해수의 염분을 좋아하지는 않으며 수백 ㎞를 날아가는 종자의 특성상 중국에서 바람을 타고 계속해서 유입되다가 시화호 간척지에 자리를 잡았을 것이라는 추정이 더 그럴듯하다. 이곳의 위성류가 언제 어디서 온 것인지에 관한 연구는 그 후에 이루어졌다.

17. 솜털 달린 종자를 날리는 위성류의 열매

위성류는 시화뿐 아니라 송도나 소래 쪽에서도 발견된다. 이를 연구해 위성류의 유입 경로를 예측한 논문이 2018년 1월에 발표되었다. “Molecular diagnosis for a Tamarix species from two reclaimed lands along the Yellow Sea in Korea inferred from genome wide SNP markers”라는 제목의 이 논문에 따르면, 송도의 개체군은 주로 토착 지역인 중국에서 유입된 것으로 보인다고 한다. 이후 송도 개체군과 베이징 토착종과의 2차 혼합 과정을 거치면서 시화로 범위가 확장되었을 것으로 추정했다. 송도의 매립사업은 시화 매립사업보다 이른 1980년대 중반에 완료되었으므로 시화의 위성류 개체군보다 송도의 위성류 개체군이 먼저 중국으로부터 이주해 형성되었을 것이라는 주장이 설득력을 얻는다.

6. 대처가 필요한 침입식물

원래부터 자라던 것은 아니지만, 위성류는 이제 우리 땅에 뿌리를 내린 나무가 확실하다. 그러므로 단순한 조경수가 아니라 귀화 목본식물로 판단해 연구하고 관리해야 한다. 미국의 남서부에서는 위성류속 나무가 버드나무류(Populus)나 버들류(Salix)가 생육하던 하천변으로 침입해 넓은 면적으로 번지면서 기존의 수종들이 사라지는 문제가 발생한다고 한다(Min et al., 2005). 즉, 침입종 역할을 하는 것이다. 그와 같은 현상이 우리 땅에서 벌어지지 말라는 법이 없다. 그러므로 위성류의 생태적인 특성을 면밀하게 연구하고 서해 간척지에서의 변화 양상을 꾸준히 관찰할 필요가 있다. 북부지방에서 자라는 것으로 여겼던 큰조뱅이(Breea setosa (Willd.) Kitam.)가 얼마 전부터 시화호에 들어와 급격히 번지는 모습은 그런 우려가 기우가 아님을 너무나도 분명하게 말해준다.

18. 시화호 간척지에 나타난 위성류

(경기도 화성시 공룡알화석지)

19. 큰 규모로 번지는 큰조뱅이 무리

(경기도 화성시 문호리)

<참고자료>

Min B, Yi D, Lee H, Choi J. 2005. Characteristics of Tamarix chinensis Population in Shiwha Lake. Journal of Ecology and Environment 28: 327-333.

Lee S, John F. G, Kim Y. 2018. Molecular diagnosis for a Tamarix species from two reclaimed lands along the Yellow Sea in Korea inferred from genome wide SNP markers. Journal of Systematics and Evolution 57: 247-255.

공광성, 이유미, 김희채, 이해주, 이현채. 2016. 나무열전. 도서출판 술이.

http://archives.hangeul.go.kr/streamdocs/view/sd;streamdocsId=w3i3mFeVJdS9RveMj0a6LbUAB3dauEHP_BTyeTfLzZs

http://kostma.korea.ac.kr/viewer/viewerDes?uci=RIKS+CRMA+KSM-WZ.0000.0000-20150331.OGURA_179&bookNum=&pageNum

광릉숲보전센터

박사후연구원 김한결 전문위원 이동혁 임업연구사 조용찬