우리 산에서 만나는

산림 곤충이야기

토양의 작은 포식자 개미사돈아과

(Pselaphinae Latreille)

국내에 서식하는 딱정벌레를 생각하면 가장 먼저 떠오르는 종은 사슴벌레나 장수풍뎅이일 것입니다. 이들은 큰 뿔과 크기로 인해 많은 사랑을 받는 곤충이며, 누구라도 알고 있는 곤충입니다. 하지만 이번에 소개해 드릴 곤충은 작은 크기로 사람들의 눈에는 보이지 않지만, 토양에서 위협적인 포식자 생활을 하는 개미사돈아과 (Pselaphinae Latreille, 1802)에 대해 설명해 드리도록 하겠습니다.

개미사돈아과는 2mm 내외의 크기와 적갈색의 체색, 배마디가 견고한 특징을 가지고 있는 토양성(=토양에 서식하는) 딱정벌레입니다. 개미사돈아과는 과거에 하나의 과(Family)로 여겨졌으나, 현재는 형태적인 특징에 따라 딱정벌레목 중 가장 다양성이 높은 분류군인 반날개과(Staphylinidae Latreille, 1802)에 속합니다. 반날개과는 전 세계적으로 약 6만 3천 종이 보고되어 있으며, 이 중에서 개미사돈아과는 약 1만 종이 보고되어 있습니다. 또한, 개미사돈아과는 6개의 상족 (Supertribe)으로 구분되는데(그림 1), 국내에서는 Faronitae 상족(그림 1C)을 제외한 5개의 상족이 보고되어 있으며, 현재까지 우리나라에 기록된 개미사돈아과는 27속 51종으로 알려져 있습니다.

그림 1. A. Pselaphitae 상족, B. Batrisitae 상족, C. Faronitae 상족, D. Euplectitae 상족, E. Goniaceritae 상족, F. Clavigeritae 상족

대부분의 개미사돈아과는 토양층이나 낙엽층 등에서 자유 생활을 하며 (그림 2A), 이곳에서 포식자로서 작은 크기의 무척추동물인 톡토기, 진드기 및 응애류 등을 섭식하는 것으로 알려져 있습니다. 또한, 그림 2B처럼 개미와 같은 사회성 곤충의 서식지에서 기생하는 모습도 종종 관찰되는데, 이들은 개미를 속이는 페로몬을 분비하거나 영양교환 행동을 유사하게 흉내 내는 등의 방법을 이용해 개미로부터 먹이를 얻으며, 둥지에서 개미 유충과 알을 섭식하기도 합니다.

그림 2. A. 토양에서 자유 생활하는 개미사돈아과 모식도, B. 개미 둥지에서 발견되는 개미사돈아과

[A그림 출처: Yin and Li, 2014; B그림 출처: Yin et al., 2017]

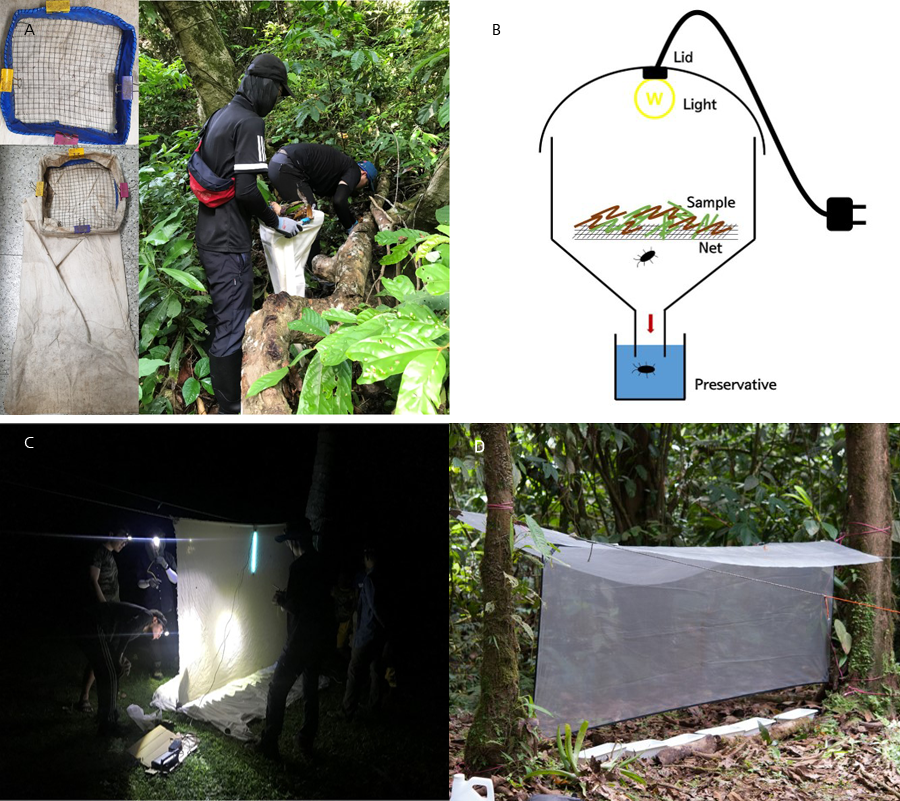

일반적으로 선호하는 서식처는 촉촉하고 습한 토양으로 알려져 있으며, 작은 크기로 인해 이들을 채집하기 위해 주로 체털어잡기 (Sifting)와 Berlese funnel을 채집 방법으로 활용합니다(그림 3A, B). 체털어잡기는 Sifter라는 일종의 체와 천을 사용해 낙엽층이나 토양 지표층을 걸러 샘플을 모으는 방법입니다(그림 3A). 이후, 샘플은 눈으로 보며 직접 채집할 수도 있지만, 일반적으로는 Berlese funnel을 활용합니다(그림 3B). Berlese funnel은 빛을 피하고 중력의 방향으로 이동하는 토양성 곤충들의 습성을 이용한 방법으로, 이를 통해 표본을 확보합니다. 이 외에도 다양한 개미사돈아과를 채집하기 위해 야간유인등 채집 (Light trap)과 비행간섭트랩 (Flight intercept trap; FIT)을 활용한 채집도 병행하기도 합니다(그림 3C, D).

그림 3. 개미사돈아과 채집 방법. A. 체털어잡기 (Sifting), B. Berlese funnel,

C. 야간유인등채집 (Light trap), D. 비행간섭트랩 (Flight intercept trap; FIT)

현재 개미사돈아과는 다양한 국가에서 연구가 이루어지며, 신종 및 미기록종이 발굴되고 있습니다. 특히 인근 국가인 일본과 중국은 우리나라보다 많은 종이 보고되어 있으며, 최근까지도 신종 및 미기록종이 발굴되고 있습니다. 따라서 국내에서도 다양한 채집 방법을 활용하여 표본을 확보하고, 추가적인 연구를 진행한다면 더 많은 신종 및 미기록종이 있을 것으로 기대됩니다.

산림생물다양성연구과

입업연구관 이봉우 임업연구사 김일권

박사후연구원 신영민 석사후연구원 김수경, 김무성, 최정환, 강준영