외생균근

버섯이야기

최고의 맛과 향! 노루털버섯(능이)

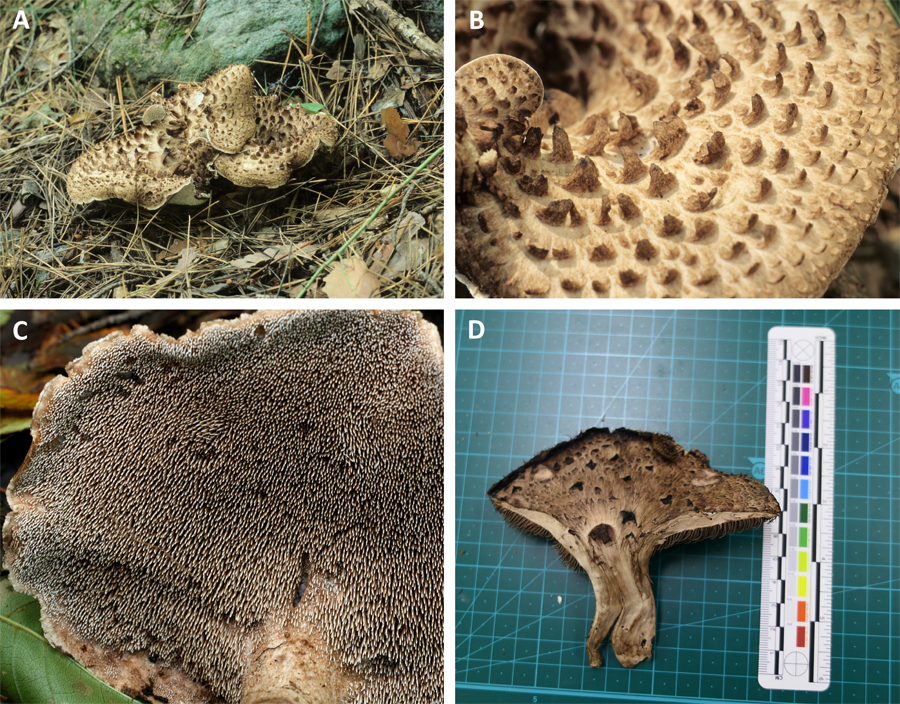

국내에서 맛있는 버섯 순위로 흔히 일(一)능이 이(二)표고 삼(三)송이라는 말을 쓰곤 합니다. 이는 1966년 발간된 표고버섯 책자에 기록된 것으로 그만큼 우리나라 사람들이 매우 좋아하고 입맛에 잘 맞는다는 의미와 산림에서 매우 중요한 고급 버섯이라는 점을 알 수 있습니다. 이 버섯은 예부터 최고의 맛과 향으로 알려져 있으며 송이처럼 주로 가을에만 채취할 수 있기 때문에 이 시기에만 맛볼 수 있는 인기가 높은 버섯으로 주로 한국과 일본, 중국에 분포합니다. 갓의 크기는 10~40cm이며 깔때기나 나팔모양으로 무리 지어 나거나 홀로 자생하며 어릴 때는 담홍색이지만 자라면서 흑자색으로 변합니다.

능이의 국명은 향버섯으로 1978년 한국균학회의 한국말 버섯 이름 통일안에서 향버섯으로 학술 명칭을 확정했습니다. 이 버섯은 분류학적으로 담자균문(Basidiomycota), 사마귀버섯목(Thelephorales), 반케라과(Bankeraceae), 노루털버섯속(Sarcodon)에 속합니다. 일본에서 1955년에 명명된 Sarcodon aspratus (Berk.) S. Ito (향버섯)로 사용되었으나, 현재는 S. imbricatus (L.) P. Karst. (노루털버섯)를 정명으로 사용하고 있습니다(Index Fungorum_2021, 한국의 버섯 목록 2013). 노루털버섯의 속명인 Sarcodon은 육질이 이빨 모양이라는 그리스어에서 유래되었으며 갓 밑면이 침상으로 되어 있어 영어로는 tooth fungi라고 불리기도 합니다.

그림 1. 노루털버섯(능이) 생태사진. A: 생태사진. B: 갓 윗면. C: 갓 뒷면. D: 자실체 절단면.

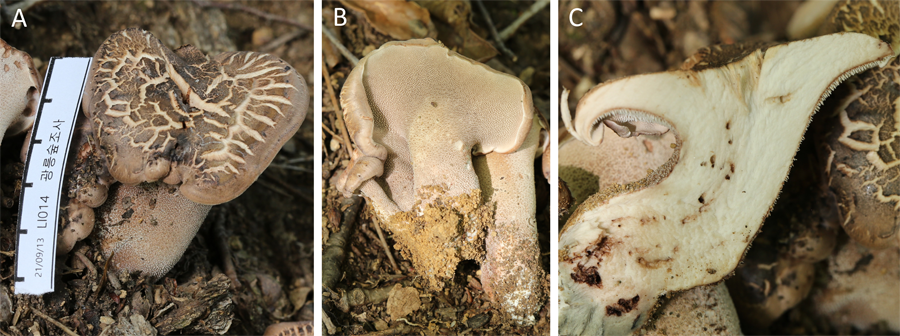

국내에는 노루털버섯속에 4종(S. aspratus-향버섯, S. imbricatus-노루털버섯, S. murrllii-노루털버섯아재비, S. scabrosus-무늬노루털버섯)이 기록되어 있었습니다(국가표준버섯목록, www.nature.go.kr/kfni/Subindex.do). 그러나 최근 연구에 따르면, 향버섯(S. aspratus)이 노루털버섯(S. imbricatus)의 이명(synonym)으로 처리되었고 나머지 두 종인 노루털버섯아재비와 무늬노루털버섯은 속(genus)이 갈색깔때기버섯속(Hydnellum)으로 변경되었습니다. 따라서 현재 노루털버섯속의 버섯은 노루털버섯(S. imbricatus)이 유일합니다. 일반적으로 개능이라 불리는 버섯은 노루털버섯아재비 또는 무늬노루털버섯을 가르키며, 형태적인 모습이 노루털버섯과 비슷합니다. 하지만 실제로 먹어보면 개능이는 쓴맛이 강해 식용으로는 맞지 않아 맛에 있어서도 두 버섯 간의 많은 차이가 있음을 알 수 있습니다. 또한, 노루털버섯은 참나무림에서 자생하는 반면 비듬갈색깔때기버섯은 주로 소나무림에서 자생하므로 서식지도 차이가 난다고 할 수 있습니다.

그림 2. 비듬갈색깔때기버섯(개능이) 생태사진. A: 생태사진. B: 갓 뒷면. C: 자실체 절단면.

노루털버섯은 뛰어난 맛과 향은 물론 약용버섯으로도 알려져 있는데, 지금까지 이 버섯의 주요 대사산물로 강력한 활성을 가진 단백질 분해효소(Protease)와 암세포에 대한 세포독성, 항산화 활성 등이 보고 되었습니다. 또한, 야생 노루털버섯 자실체에서 채취한 물추출물에서 항고혈압성과 항통풍성 저해활성이 뛰어난 것으로 보고되어 건강식품이나 대체 의약 소재 개발에 활용 가능성이 높다고 할 수 있겠습니다.

노루털버섯은 외생균근성 버섯으로 식물의 뿌리와 공생관계를 형성하여 토양 내의 대량의 균사체를 뻗어 땅 위에 자실체를 만듭니다. 주로 신갈나무, 졸참나무, 굴참나무, 상수리나무 등의 참나무림에서 발생하며 이 중에서 신갈나무림에서 가장 많이 발생한다고 알려져 있습니다. 노루털버섯은 다른 외생균근성 버섯과 마찬가지로 균주 분리가 어렵고 균이 인공배지에서 잘 자라지 않는 특성 때문에 자연채취에 의존하고 있습니다. 하지만 최근에는 외생균근성 버섯의 재배에 대한 관심이 높아져 국가연구기관 및 대학 등의 연구자들이 인공재배기술을 개발하고자 꾸준히 노력하고 있습니다. 외생균근성 버섯을 재배하기 위해서는 생태 환경 조사와 근권 토양 내의 생물학적, 비생물학적 요인에 대한 연구를 토대로 최적의 재배환경을 찾아낼 수 있습니다. 그렇게 된다면 노루털버섯 뿐만 아니라 송이 같은 고가의 외생균근성 버섯의 인공재배가 가능할 것이라 생각됩니다.

<참고문헌>

1. An G-H, Cho J-H, Han J-G. 2020. Mycorrhizae, mushrooms, and research trends in Korea. J. Mushrooms. 18(1):1-9.

2. Anonymous. 2013. List of mushrooms in Korea. The Korean Society of Mycology, Seoul, Korea

3. Kang M-G, Bolormaa Z, Lee J-S, Seo G-S, Lee J-S. 2011. Antihypertensive activity and anti-gout activity of mushroom

Sarcodon aspratus. Kor. J. Mycol. 39(1):53-56.

4. Larsson K-H, Svantesson S, Miscevic D, Koljalg U, Larsson E. 2019. Reassessment of the generic limits for Hydnellum and

Sarcodon (Thelephorales, Basidiomycota). Mycokeys. 54:31-47.

5. Song J-H, Lee H-S, Hwang J-K, Han J-W, Ro J-G, Keum D-H, Park K-M. 2003. Physiological activity of Sarcodon aspratus

extracts.

Korea J. Food Sci. Ani. Resour. 23(2):172-179.

6. 국가표준버섯목록 (http://www.nature.go.kr/kfni/Subindex.do). 산림청 국립수목원 국가생물종정보시스템.

산림생물다양성연구과

전문연구원 조성은, 곽영남 임업연구사 김창선