숲이오래!

수목원교육

탐조인(探鳥人) 입문

- 광릉숲 산새탐험 프로그램 운영기 -

하늘과 땅 사이를 날아다니는 새는 ‘사이’를 줄여 ‘새’로 부르게 되었다고 하고, ‘수(樹) 아이’가 줄어서 ‘새’가 되었다고 말하기도 한다. 한반도는 지리적으로 많은 새가 오고 가며 번식하는 위치에 있어 다양한 새들을 관찰할 수 있다. 우리나라에서 관찰되는 새는 총 537종이다(2019 국가생물종목록). 내가 지금까지 만난 새는 총 몇 종일까?

새하얗게 소복히 쌓인 눈 위로 뾰족한 발자국이 이어져 있다. 주변이 고요한데 그 와중에 ‘때깟 때갓 때갓’하는 새소리가 들린다. 추운 날씨 탓에 많은 사람의 발걸음을 하지 않지만 누구보다 분주히 활동하는 겨울 산새가 반기는 국립수목원의 겨울이다.

광릉숲에서는 텃새부터 다른 곳에서는 쉽게 보기 어려운 겨울 철새와 나그네새도 볼 수 있다. 이 때문인지 국립수목원 겨울숲의 산새를 만나길 고대하는 관람객들의 발길이 끊이지 않았고, 이들을 위해 국립수목원은 ‘광릉숲 겨울 철새 탐조 특별 프로그램’을 1월부터 현재 매일 운영 중이다(오전 10시, 선착순 15명).

‘탐조’란 새의 서식지를 찾아 생태를 관찰하는 활동이다. 미국에서는 ‘A Field Guide to Birds’(Peterson, 1934)라는 서적을 통해 탐조에 대한 관심이 시작되었다. 쌍안경과 같은 관찰 도구의 발전에 따라 쉽게 새를 관찰할 수 있게 되면서 탐조인구도 점차 증가하여 2011년 기준 약 4,700만 명이라고 한다(Cordell & Herbert, 2002, 이진형, 2006, 이경호, 2016). 우리나라의 탐조에 대한 열정도 못지 않은데, 아마추어 탐조인들을 중심으로 어플리케이션을 활용해 관찰한 사진을 기록하기도 하고, 탐조 전문가들과 함께 교류의 장(탐조문화축제, 그린버더 탐조대회, 빅이어 등)을 마련하여 서식지 보호 및 특정 조류의 복원을 위한 모니터링을 하기도 한다(네이처링, 2021). 탐조에 대한 관심은 최근 인기를 끌고 있는 유튜브 채널에서도 확인할 수 있다. 야생 조류 탐조 관련 영상 콘텐츠를 제공하는 ‘새덕후 Korean Birder’ 채널은 구독자 28만 명을 기록하며 많은 사람들의 탐조 입문을 돕고 있다.

(탐조 초보들이 알아두면 좋은 기본 장비들! [새를 방해하지 않고 관찰하는 방법]-

https://www.youtube.com/watch?v=QXyvCnCMDvw)

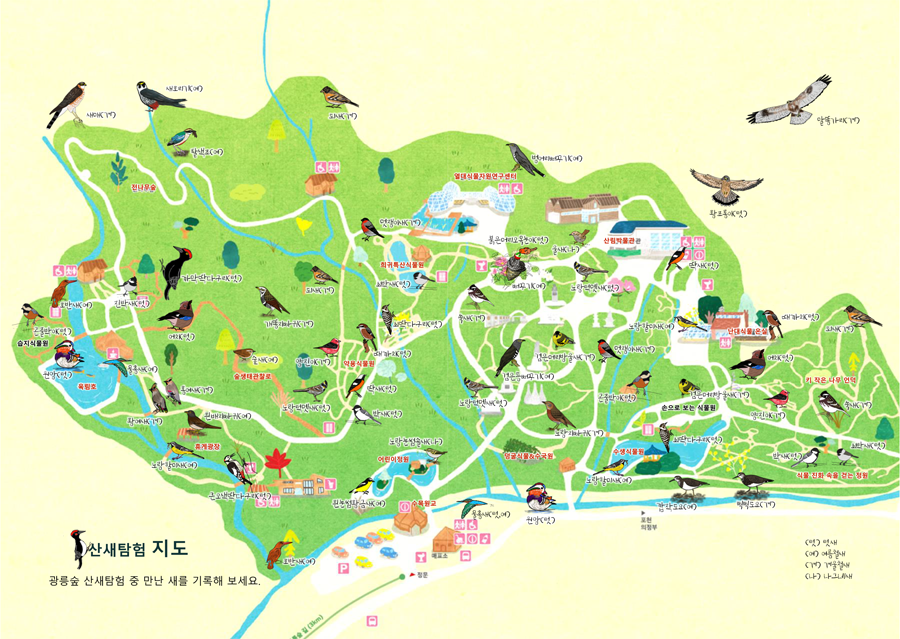

사진 1. 광릉숲 산새탐험 프로그램 활동 모습.

국립수목원은 2011년부터 진행되어 올해로 11년째 ‘광릉숲 산새탐험’ 프로그램을 운영하고 있다. 광릉숲에 사는 다양한 생물 중 산새를 관찰하면서 자연에 대한 관심을 불러일으키고 성숙한 자연 관찰문화를 형성하기 위해 노력 중이다.

탐조객들을 위한 광릉숲 산새탐험에 앞서 선생님은 참여자들에게 탐조 활동 시 유의해야 할 몇 가지 사항을 안내한다. 화려한 복장을 피하고, 너무 가까이 가는 것은 산새로 하여금 위협으로 느낄 수 있기 때문에 무리하게 다가가는 것보다는 쌍안경을 구비하여 집중 관찰하며, 더불어 조용히 산새의 소리를 들으려고 노력하는 자세가 필요하다고 전한다.

광릉숲 야생조류 탐조 요령

1. 새들이 놀라 날아가지 않도록, 조용히 천천히 다닙니다.

2. 새들은 감각기관이 예민하므로, 너무 가까이 가지 않습니다.

3. 편한 옷을 입고 화려한 옷은 피하는 것이 좋습니다.

4. 쌍안경이나 망원경 등을 이용해서 관찰합니다.

5. 새들을 관찰하고 기록합니다.

6. 둥지를 발견한다면 가까이 가지 않고 쌍안경 등을 이용해서 관찰하도록 합니다.

7. 잘 날지 못하는 어린 새를 만난다면 멀리 떨어져서 관찰해 보세요. 둥지를 떠난 지 얼마 안된 어린새는 부모/새의 보살핌을 받고 있습니다. 새를 옮기거나 데려가지 마세요!

8. 탐조 중에는 설레는 마음으로 전시원 그늘에서 새를 기다려주세요.

탐조요령 안내가 끝나면 본격적으로 겨울 철새이자 물새인 청도요, 텃새인 딱따구리류, 맹금류인 때까치 등 광릉숲에서 볼 수 있는 조류를 직접 만날 수 있다.

1. “수목원교에서 물새 기다리기”

매표를 하고 건너는 첫 번째 다리, 수목원교에서 물새를 기다린다. 물새들은 물가에서 곤충이나 작은 물고기 등 먹이를 구하기도 하고, 새끼들을 키우며, 얕은 물에서 목욕하기도 한다. 봉선사천이나 육림호에서는 물까마귀, 중대백로, 해오라기 등을 만날 수 있고, 겨울이면 세계적 희귀조류인 청도요와 논병아리가 광릉숲을 찾아온다.

광릉숲 겨울철새 탐조 프로그램의 주인공 중 하나인 청도요는 보기 드문 새로 우리나라에서는 10월부터 4월 중순까지 중부 이남에서 겨울을 나는 겨울철새이자 나그네새이다(산림청, 2021, 자세한 설명은 전시원 이야기 참고). 전국각지에서 모인 프로그램 참여자들은 청도요를 발견하고 그 위장술에 놀란다. 첫 발견 이후 보이는 청도요의 몸짓은 마치 춤 같아서 눈을 뗄 수 없다.

사진 2. 국립수목원 겨울에 볼 수 있는 청도요.

사진 3. 주변 배경과 모습이 큰 위화감이 없어 ‘위장 천재’라는 이름으로도 소개되는 청도요는 몸을 위아래로 춤추듯 까딱까딱하는데,

다리를 쉼 없이 흔들며 개울 속의 낙엽과 돌 틈을 헤집고 부리를 쑤시며 숨어있는 작은 지렁이와 같은 모족류,

달팽이와 같은 복족류, 물에 사는 곤충류를 잡아먹는다(환경부, 2021).

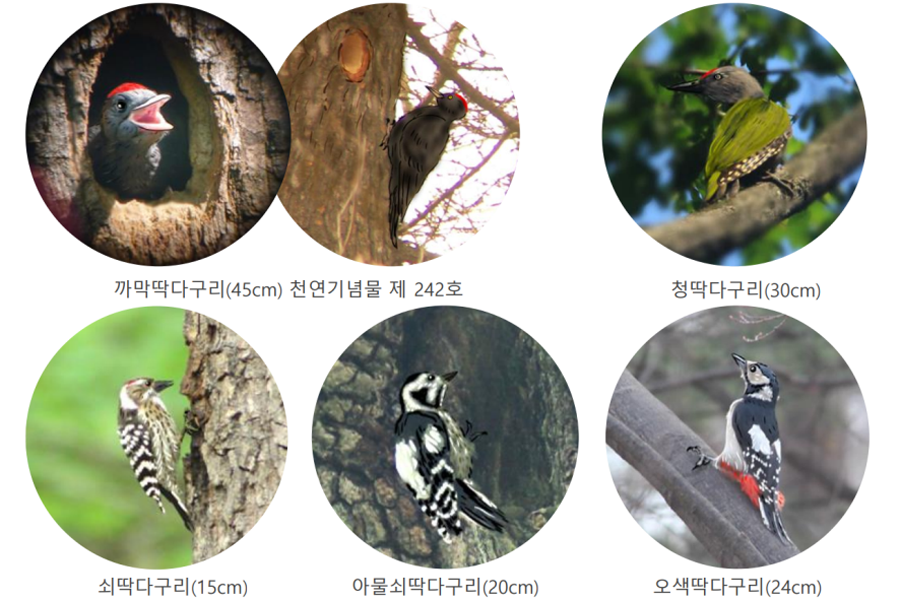

2. “나무 두드리는 소리, 딱따구리를 만나기”

수목원의 우거진 숲길에서 나무 두드리는 소리가 나면 고목을 찾아 줄기를 자세히 훑어보자. 딱따구리계의 깜찍이(쇠딱따구리)부터 귀하신 몸(까막딱따구리)까지 다양한 종류의 딱따구리를 만나게 될 것이다(전시원 이야기 참고).

딱따구리는 숲 서식지의 다양성과 건강성을 보여주는 좋은 지표이다. 이들은 주행성 동물이고 텃새로 생활하기 때문에 다른 지역 조건에 영향을 받는 철새들보다 더 나은 지표로 생각된다. 딱따구리는 파내기에 수월하고 습도조절이 쉬운, 이미 죽었거나 죽어가는 나무에 둥지 짓는 것을 선호한다. 딱따구리가 둥지를 짓기 위해서는 천적을 피할 수 있도록 적당히 높이가 있어야 하고, 알맞은 나무 두께가 확보되어야 하는데 광릉숲의 나이 많은 큰 나무들이 딱따구리에게 줄기 한켠을 내어준다.

숲 생태계 전반에서 중요한 역할을 하는 딱따구리는 핵심종으로 여겨질 수도 있다. 숲에는 나무 구멍에서 번식하거나 수면장소로 삼지만 스스로 구멍을 뚫을 수 없는 동물들이 존재한다. 번식을 끝낸 딱따구리 둥지는 벌과 동고비, 소쩍새, 호반새 등 조류, 그리고 다람쥐, 하늘다람쥐 등 포유류가 재사용한다(2차 나무구멍 사용자, secondary cavity-users). 따라서 일부 종의 개체수는 딱따구리 나무구멍의 사용 가능 여부에 따라 결정되기도 한다(Gorman 2014).

그림 1. 광릉숲에서 관찰할 수 있는 딱따구리 종류(크기).

3. “맹금류를 기다리며 하늘 보기”

날카로운 부리와 발톱이 있는 육식성 조류, 광릉숲에는 어떤 상위포식자 맹금류가 있을까?

하늘을 빙빙 돌며 먹이감을 탐색하는 맹금류를 기다리는 것도 탐조의 방법이다. 먹이원이 풍부한 광릉숲에는 황조롱이, 새홀리기, 벌매, 참매, 새매 등 다양한 맹금류가 존재한다. 겨울에는 특별히, 주변 키 작은 나무들에서 작은 맹금류의 흔적을 찾아볼 수 있다. 때까치(Lanius bucephalus Temminck & Schlegel)는 참새목 때까치과에 속하며 한반도 중·남부 이남에 서식한다. 라니우스(Lanius)는 라틴어로 ‘도살자’라는 뜻을 가지는데, 때까치류의 먹이 습성이 육식성이고 먹이가 보이면 잡아서 보관하는 습성을 가진 데서 유래한 것으로 보인다(정옥식, 2009).

작고 귀여운 외모에 요란스러운 소리를 가진 때까치는 다른 맹금류에 비하여 다리나 부리의 힘이 약하다. 소형맹금류인 때까치는 먹이 찢기가 힘듦으로, 먹이를 나뭇가지에 고정시키고 뜯어먹는 습성을 가지게 되었다(사진 4-5, 박지현과 김지연 2020). 이러한 행동을 가리켜 때까치를 ‘꼬치요리 전문가’라고 비유적으로 표현하여 설명하기도 한다. 도살자 때까치의 먹이활동을 처음 관찰한 참여자는 경악을 금치 못하는데, 전시원 이곳저곳에 겨울을 대비해 만들어 놓은 때까치의 먹이꽂이들이 널려있다.

사진 5. 나뭇가지에 아무르장지뱀을 먹이로 저장한 모습

(먹이꽂이 행동).

광릉숲 산새탐험 프로그램을 통해 새를 직접 관찰하는 즐거움을 제공하는 동시에 선생님이 차곡차곡 모아두신 현장 사진 및 영상 기록을 수강생들에게 보따리 풀 듯 참여자들에게 보여주기도 한다. 평소 새를 잘 알지 못하는 참여자들도 새를 친밀히 느끼도록 이해하기 쉽고 재미있게 조류의 생태를 전달한다. 탐조 막바지에서는 겨울에 먹이를 찾기 어려운 새들을 위한 버드피딩(Bird feeding)이 마련되어 있어 참여자에게 특별한 경험을 제공한다.

사진 6. 광릉숲 산새탐험 프로그램에서 참여할 수 있는 곤줄박이 버드피딩(Bird feeding) 모습.

2010년부터 본격적으로 탐조 활동을 시작하여 수목원 교육프로그램을 진행하고 계시는 강사 선생님이 힘주어 “생태계 보전이 잘 되어 있는 우리 국립수목원에서 보기 어려운 새도 자세히 볼 수 있어요. 사람들이 아껴주고 지켜 온 광릉숲에서 볼 수 있는 큰 행운이고 기쁨이죠.” 라고 덧붙이는 목소리에 자부심이 느껴진다.

<참고문헌>

산림청 국가생물종지식정보시스템(청도요, 물까치). 2021.

Peterson, R. T. 1934. 『A Field Guide to Birds』.

Cordell, H. K. & Herbert, N. G. 2002. The popularity of birding is still growing. Birding, 34(1), 54-61.

Gorman, G. 2014. Woodpeckers of the world: the complete guide. A&C Black.

이진형. 2006. 탐조객의 참여동기와 탐조시설 및 인근지역 환경에 대한 선호도 연구. 관광학연구, 30(3).

토박이. 2020. 『세밀화로 그린 보리 새 도감(산과 물에 사는 우리 새 120종)』. 도서출판 보리, 경기.

산림청 국가생물종지식정보시스템(청도요, 때까치). 2021.

환경부 한반도의 생물다양성(청도요, 때까치). 2021.

네이처링 홈페이지. 2021. https://www.naturing.net/landing.

창원시 홈페이지(주남의 생태). 2021.

https://www.changwon.go.kr/depart/contents.do?mId=0315030400

박경현, & 김지연. 2020. 때까치 (Lanius bucephalus) 의 비번식기 먹이꽂이 행동에 관한 연구. 한국조류학회지, 27(1), 41-49.

유의주. 2013. 01. 14. ‘서산서 희귀조류 청도요 발견’. 연합뉴스 기사(2022. 1. 19.).

https://news.naver.com/main/read.naver?mode=LSD&mid=sec&sid1=102&oid=001&aid=0006038160

윤순영. 2018. 03. 21. ‘위장 천재 외톨이 사냥꾼, 청도요’. 한겨레 연재 기사(2021. 1. 19.).

https://www.hani.co.kr/arti/animalpeople/wild_animal/837011.html

이경호. 2016. 01. 06. ‘가장 많은 종류의 새를 관찰하라! 이런 대회도 있다.’ 오마이뉴스 기사(2021. 1. 19.).

http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002173434

이경호. 2018. 03. 09. 대전의 인근 하천에서 청도요 월동. 오마이뉴스 기사(2022. 1. 19).

http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002412506&CMPT_CD=P0010&utm_source=naver&utm_medium=newsearch&utm_campaign=naver_news

정옥식. 2009. 3. 11. ‘때까치 정옥식’. 조선일보 기사(2022. 1. 19.).

http://san.chosun.com/site/data/html_dir/2009/03/04/2009030401790.html

한종수. 2014. 04. 03. ‘여름철새 관문 흑산도, 겨울철새 월동지였다’. 뉴스1(News1) 기사(2022. 1. 19).

전시교육연구과

석사후연구원 신상은

연구원 김보경

교육강사 최찬영

임업연구사 정성희

임업연구관 이정희