한국의 나무 깊이 알기

겨우살이는 누굴 위해 꽃 피나?

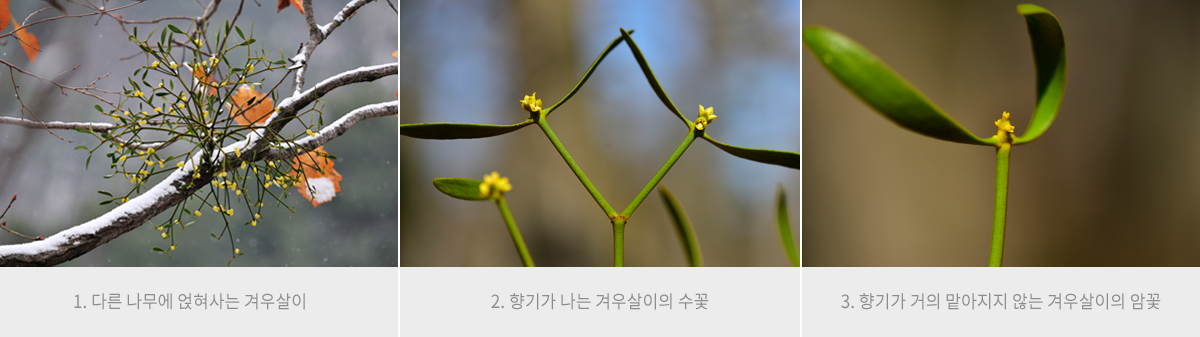

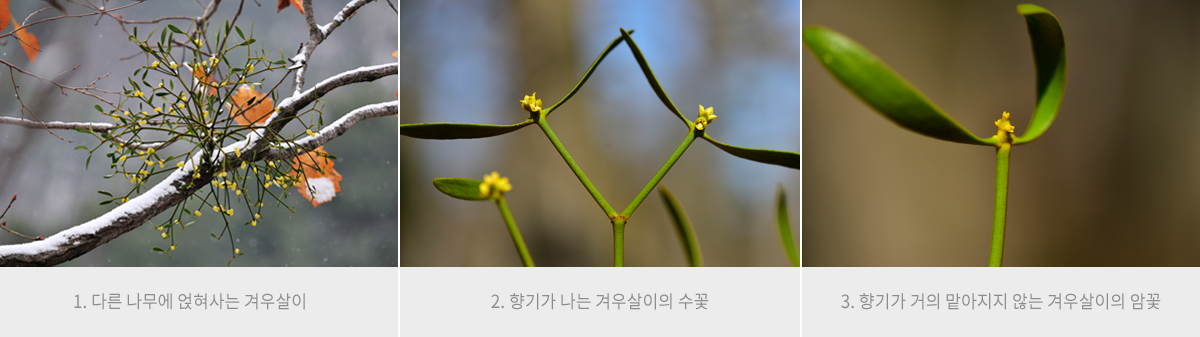

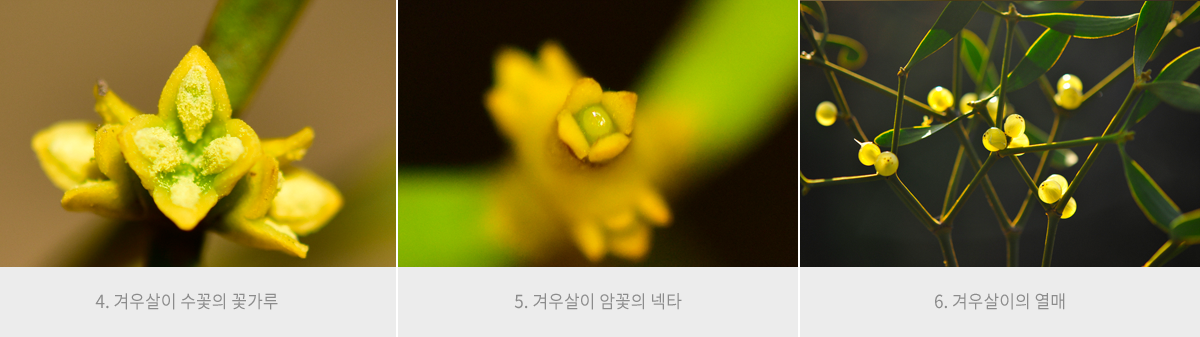

겨우살이는 암수딴그루로, 바람보다 곤충을 이용해 꽃가루받이하는 충매화이다.

꽃은 화려하지 않지만 향기와 꿀로 이른 봄의 곤충을 유인해 꽃가루받이하는데, 특이하게도 꿀벌보다 파리류가 유인 대상이다.

겨우살이는 열매 달린 모습으로 익히 알려진 반기생 목본식물이다. 관심이 덜한 꽃에 대해서는 암수딴그루의 단성화(암꽃과 수꽃)로 핀다는 점 외에 알려진 바가 적다. 다른 나무에 얹혀살면서 공중에서 꽃을 피운다는 점, 화려하지 않은 화피를 가진 꽃이라는 점, 그리고 곤충의 활동이 활발하지 않은 시기에 핀다는 점 때문에 바람에 의해 꽃가루받이하는 풍매화라고 생각하기 쉽다. 그러나 겨우살이가 풍매화가 아니라는 사실은 수꽃에서 나는 향기에서 알 수 있다. 향기가 난다는 것은 기본적으로 곤충 같은 생물적 화분매개자(biotic pollinator)를 이용해 꽃가루받이한다는 뜻이다.

바로 충매 말이다. 미약하게나마 화피(perianth)가 있다는 점도 겨우살이가 충매를 한다는 증거이다.

문제는, 겨우살이의 암꽃에서는 별다른 향기가 느껴지지 않는다는 점이다.

물론, 인간이 맡을 수 없는 향기를 곤충의 후각기관이 감지할 수는 있지만 딴꽃가루받이(타가수분)를 하는 암수딴그루이면서

수꽃에서 나는 것 정도의 향기가 암꽃에서 나지 않는다는 것은 아무래도 좀 이상하다. 수꽃에 비해 암꽃의 크기가 상당히 작은 점도 의문이다.

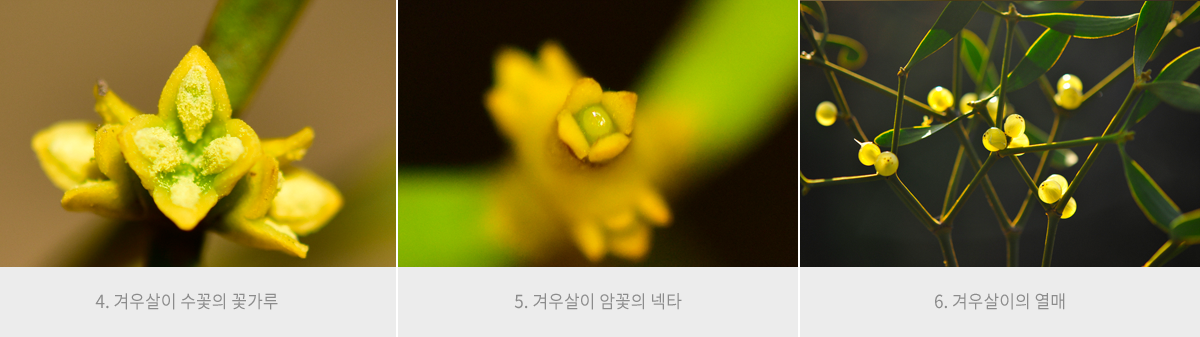

의심의 눈초리로 암꽃을 들여다보면 안쪽에 넥타(nectar)로 보이는 물질이 반짝거리는 것이 보인다.

혀를 내밀어 맛을 보면 미약한 단맛이 느껴지므로 단순한 점액질이 아니라 넥타가 맞다.

그것이 바로 방문 곤충에게 겨우살이 암꽃이 제공하는 보상(rewards)으로 보인다.

즉, 겨우살이의 수꽃은 향기 외에 꽃가루를 보상으로 책정해 곤충을 유인하고 암꽃은 꿀로 유인한다.

단성화(암꽃과 수꽃)에 따라 서로 다른 보상을 제공하는 전략이 특이하다.

수꽃의 꽃가루를 관찰하면 겨우살이가 충매를 한다는 사실이 좀 더 명확해진다.

바람에 날리기보다 오히려 바람에 날아가지 않도록 꽃가루끼리 서로 뭉치게 하는 점액물질(pollenkitt)이 있다.

그것은 방문 곤충의 몸에 꽃가루가 잘 붙게 하는 작용도 할 것이다.

바로 이 점액물질에서 향기가 나는 것으로 보인다. 풍매화라면 그런 것이 전혀 필요 없다. 밀가루처럼 서로 떨어지는 건조한 입자여야 바람에 잘 날아갈 수 있기 때문이다. 겨우살이가 주로 충매를 하면서 풍매도 살짝 겸하는 것이 아니냐는 의구심을 가질 수는 있겠다. 그 의구심에 대한 답은 저 아래에서 밝히기로 하자.

겨우살이가 충매를 하는 것이 맞는다면 방문하는 곤충에 대한 관찰이 어려운 이유는 무엇일까?

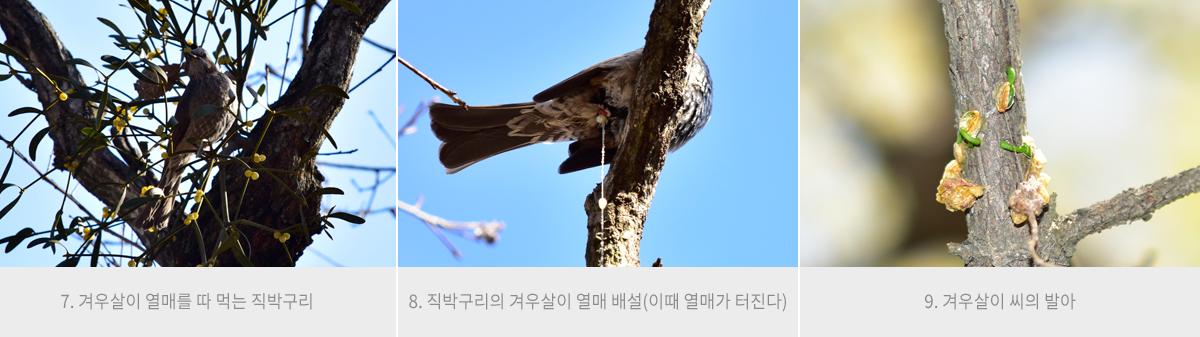

일단, 겨우살이는 빠르면 3월 초순부터 꽃이 피기 시작해서 3월 말이나 4월 초에 집중적으로 핀다.

이는 겨우살이가 주로 기생하는 참나무류의 개화기나 개엽기보다 빨리 피워야 꽃가루받이에 이롭다는 전략적 판단 때문으로 보인다.

곤충의 활동이 활발하지 않은 시기이므로 곤충 보는 일조차 쉽지 않을 뿐더러 높은 곳에 매달린 겨우살이의 작은 꽃에게로 눈길 주기도 어려운 때다.

특히, 우리나라에서는 겨우살이를 약재로 이용하다 보니 손닿는 높이의 것들은 모조리 채취되어 화분매개자를 관찰하기 좋은 낮은 곳의 겨우살이를 만나기도 어렵다.

사정이 이러니 겨우살이를 방문하는 화분매개자에 대한 정확한 관찰이나 기록이 드물 수밖에 없다.

외국 겨우살이류의 사례와 논문을 들춰보면 거기서도 대부분 충매라고 설명하지만 증거 사진을 제시하지는 못한다.

겨우살이류에 관한 관심사가 열매나 사랑(?)에서 그치기 때문으로 보인다.

유럽에서는 겨우살이를 미슬토(mistletoe)라고 부른다.

대개 열매가 흰색으로 익는 Viscum album을 가리키므로 우리나라의 겨우살이(V. coloratum)와는 다른 종이다.

머라이어 캐리의 크리스마스 연금송 ‘All I want for Christmas is you’에도 나오고, 저스틴 비버가 부른 ‘Mistletoe’나 ‘해리 포터’에도 나온다. 외국에서는 미슬토 아래에서 키스하면 오래도록 행복해진다는 속설이 있어서 그렇다.

아마도 겨우살이류가 상록성이어서 생겨난 속설로 보인다.

이 모두가 흰색 열매를 맺는 유럽 겨우살이(V. album)를 가리킨다.

다른 종이어도 꽃가루받이 전략은 비슷할 것이므로 검색에 돌입해 보지만 방문 곤충과 관련된 증거 사진은 쉽게 찾아지지 않는다.

그러다 유럽 겨우살이에 대한 완벽한 자료 하나를 어렵사리 찾아냈다.

그 자료에 따르면 유럽 겨우살이는 주로 충매를 하며 꿀벌은 꽃가루 수집을 위해 수꽃을 방문하지만 암꽃에서는 드물게 보여 주요화분매개자로 보기 어렵다고 한다.

사실 꿀벌이 방문하기에는 암꽃이 너무 작고 향기가 미미하다. 주요화분매개자는 파리류라고 한다.

특히 집파리는 암꽃과 수꽃 모두에서 볼 수 있으며 암꽃에 꽃가루를 가져오는 것을 보여주었다고 한다.

그러므로 암꽃의 넥타는 꿀벌류가 아닌 파리류의 입맛에 맞는 꿀일 가능성이 크다.

그 외에 다른 파리류, 작은 벌레류, 딱정벌레류, 모기류의 방문 사진도 제시하였다.

미미하긴 해도 바람에 의한 꽃가루받이가 발생할 수 있는 것으로 그물망에 묶는 실험을 통해 밝혀졌다고도 한다.

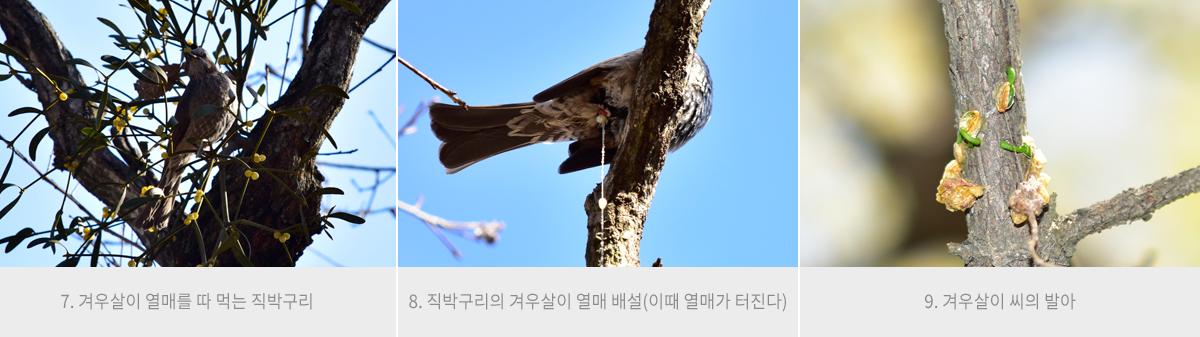

우리나라에서는 대개 새들이 겨우살이 열매를 삼킨 후 배설하는 과정에서 씨를 전파한다.

그래서 부리로 쪼거나 터뜨리는 식의 일종의 저작(咀嚼, mastication) 행위보다 비좁은 항문을 통해 나오는 과정에서 열매가 터지면서 씨와 실 같은 조직이 흘러나와 다른 나무에 부착된다.

즉, 새의 부리 쪽에서 행해지는 과정보다 항문을 통한 배출 과정이 겨우살이의 전파나 발아에 더 큰 영향을 끼친다는 뜻이다.

그런데 위의 자료에서는 유라시안 블랙캡(Eurasian blackcap(Sylvia atricapilla))이라는 새가(우리나라로 치면 쇠박새 비슷한 새) 유럽 겨우살이 열매를 부리로 터뜨려 씨를 가지에 비벼 발라내고 먹는다는 설명을 사진과 함께 제시하였다.

이는 몸길이가 13㎝ 정도인 유라시안 블랙캡이 유럽 겨우살이의 열매를 삼킬 수 있을 정도로 입 크기가 크지 않기 때문에 하는 행동으로 보인다.

관찰과 기록은 이래서 중요하다.

식물과 상호작용(interaction)하는 동물과의 관계를 들여다보는 수고는 우리의 식물 지식을 더욱 알차고 풍요롭게 해준다.

글쓴이

전시교육연구과

전문위원 이동혁

광릉숲보전센터

임업연구사 조용찬

년 월

년 월