한국의 나무 깊이 알기

열매도 의심하자! – 핵과와 장과

육질과의 일종인 장과와 핵과는 분명히 다른 유형의 열매인데도 많이 혼동한다.

백서향의 열매만 해도 근자에 나온 자료일수록 핵과로 제시하지만 실은 장과이다.

그 외에도 의심해 볼 만한 열매가 의외로 많아서 행복하다.

꽃이나 잎 못지않게 식물 공부하는 사람을 괴롭히는 것이 열매다.

자료마다 다양한 기준으로 열매의 유형을 구분하는 데다 학자마다 다른 견해를 제시하는 예도 많기에 그렇다.

그중에서도 육질과(fleshy fruit)의 일종인 핵과(drupe)와 장과(berry)는 분명히 다른 구조적 차이를 가진 열매인데도 많이 혼동한다.

일례로, 백서향의 열매만 해도 그렇다.

옛 자료에는 백서향의 열매를 거의 모두 장과로 설명하지만, 근자에 출간된 도감에서는 모두 핵과로 제시한다.

아마도 백서향 열매의 과육이 너무 적고 안에 든 씨가 하나밖에 없다 보니

‘과육이 많고 많은 씨가 들어 있는 과실’이라는 식으로 된 장과의 정의에 어긋나기에 핵과로 소개하기 시작한 것 같다.

그런데 핵과는 단순히 단단한 씨를 가진 열매를 가리키는 용어가 아니다.

장과 역시 무조건 과육이 많고 여러 개의 씨가 들어 있는 열매를 지칭하는 용어가 아니다.

그러므로 각 열매 유형에 대해 올바른 개념을 숙지하고 올바른 정의를 내리고 식물마다 일일이 적용해 보는 것이 매우 중요하다.

백서향의 열매 유형에 대해 인터넷 대표 자료 3곳, 3대 박사님의 옛 도감, 근자에 나온 신빙성 높은 나무 도감 2권을 선정해 조사해 보았다.

백서향의 열매를 인터넷의 국립수목원 자료에서는 장과, 생물자원관 자료에서는 핵과, 두피디아 자료에서는 장과로 나온다.

3대 박사님(이창복·이영노·이우철)의 옛 도감에서는 모두 장과로 소개한다.

근자에 나온 나무 도감인 ‘한국의 나무’와 ‘한국의 나무 바로 알기’에서는 모두 핵과로 소개한다.

옛 자료에서는 백서향의 열매를 대개 장과로 소개하고, 최근 자료일수록 핵과로 소개하기 시작한 것을 알 수 있다.

식물도 과학이니만큼 최근 자료가 맞겠거니 싶지만 백서향의 열매는 핵과가 아니라 장과로 보아야 한다.

앞서 말한 장과의 정의에서 ‘많은 씨가 들어 있다’라는 부분은 모든 자료에서가 아니라 몇몇 자료에서 그렇게 기술하고 있다.

이는 아마도 후대에 들어 추가된 설명으로 보이며 바로 여기에 문제점이 있어 보인다.

핵과는 ‘내과피가 매우 딱딱한 핵으로 되어 있고 중과피는 육질이고 외과피는 얇으며, 보통 1실에 1개의 종자가 들어 있는 열매’ 정도로 규정한다.

대표적인 예로 복사나무 열매를 든다. 이 중 ‘1실에 1개의 종자가 들어 있다’가 중요하다.

1실이 아닌 다실로 된 핵과도 있는가 하는 점이 의문이기 때문이다.

즉, 핵과는 1개의 종자만 들어 있는 것인가, 아니면 여러 개의 종자도 들어 있을 수 있는가 하는 점에서 액과와 헷갈릴 수밖에 없다.

그러니 “씨가 딱딱하대도 그 딱딱한 부분이 내과피가 아니라 다른 부분이라면 핵과로 볼 수 없고,

씨가 딱딱하대도 포도처럼 여러 개의 씨가 들어 있다면 핵과 아니라 장과로 봐야 한다!”는 전제를 깔아두도록 하자.

그러면 목본에서만 해도 의심할 수 있는 사례가 매우 많이 발견된다.

우선, 백서향에 집중해서 살펴보자.

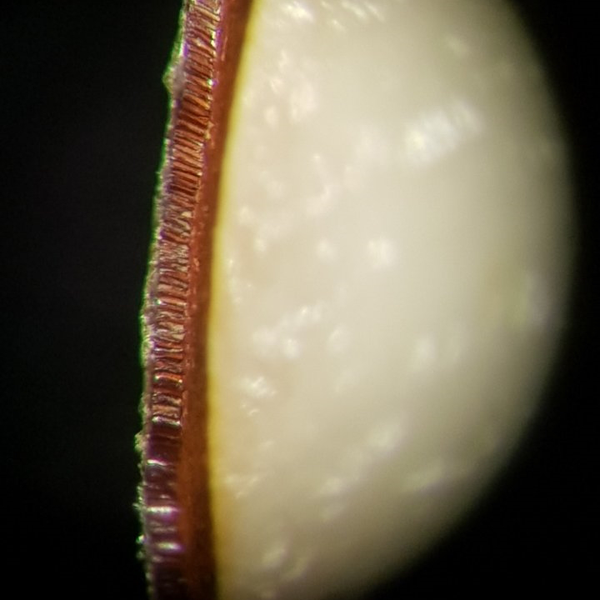

백서향의 씨는 딱딱한 내과피에 싸인 것이 아니라 종피, 즉 씨껍질에 싸인 구조로 되어 있다.

그래서 주공(珠孔, micropyle)이 보인다.

주공은 배주(밑씨) 정점의 주피(珠皮, 나중에 종피가 되는 부분, integument)에 있는 미소한 구멍으로, 수정할 때 화분이 주심피를 통과하는 구멍이다.

그래서 백서향은 딱딱한 씨가 하나만 들어 있지만 핵과가 아니라 장과인 것이다.

이런 식으로 의심해 볼 때 같은 팥꽃나무과의 제주백서향은 물론이고 비슷한 열매로 보이는 두메닥나무나 팥꽃나무도 핵과가 아니라 장과일 가능성이 있다.

이들에 대해서도 8대 자료의 설명을 조사해 보았다.

제주백서향은 근자에 신종으로 발표된 식물인 만큼 인터넷 자료만 있었는데 국립수목원 자료에서는 장과, 생물자원관과 두피디아 자료에서는 핵과로 제시한다.

두메닥나무는 국립수목원·생물자원관·두피디아 모두 장과로 제시하고,

3대 박사님 도감에서는 이영노·이우철 박사님 도감에서 장과로 소개하며,

‘한국의 나무’와 ‘한국의 나무 바로 알기’에서는 핵과로 제시한다.

팥꽃나무도 두메닥나무의 조사 결과와 같았다. 아마 이들도 백서향처럼 장과로 보는 것이 맞을 것이다.

이러한 문제점의 발견 이후 의심이 가는 목본 117종을 선정하여 8대 자료의 내용을 조사하였다.

그 결과 자료마다 견해가 다른 종은 물론이고, 같은 견해를 제시하는 종이더라도 의심이 가는 유형의 열매를 많이 발견할 수 있었다.

생강나무가 있는 녹나무과의 나무를 비롯해서

감탕나무과, 갈매나무과, 두릅나무과, 마편초과, 꼭두서니과, 딱총나무과 나무들의 열매가 대개 핵과로 소개되지만 장과로 의심해 볼 만하다.

자료를 살펴보던 중 현재 대학교 교재로 많이 쓰이는 책자인 식물계통학(저자 Michael G. Simpson, 역자 김영동·신현철)에서 오류를 발견하였다.

삭과 중 정단부의 가는 틈을 따라 열개하는 것을 정단세열삭과, 기부에 있는 가는 틈을 따라 열개하는 것은 기부세열삭과라고 한다면서

기부세열삭과는 쥐방울덩굴속(Aristolochia) 식물에서 볼 수 있다고 하였으나 그렇지 않다.

쥐방울덩굴의 열매는 기부 쪽이 열개하는 기부세열삭과가 맞으나 같은 쥐방울덩굴속의 등칡은 정단부 쪽에서 열개하는 정단세열삭과이기 때문이다.

쥐방울덩굴의 열매(기부가 갈라지는 기부세열삭과)

또한 이 책자에서는 위핵과라고 하여 ‘육질성, 비열개성 총포에 의해 둘러싸여 있는 견과로,

가래나무속(Juglans) 열매에서 나타나며 육질성 조직으로 발달하는 부과 조직을 지닌다’고 기술하였는데 이 역시 틀린 내용일 수 있다.

가래나무속 목본 중 가래나무의 열매는 비열개성이 맞지만 같은 가래나무속 호두나무의 열매는 열개성이기 때문이다.

다만, 열개의 방식이 구멍·틈·봉선을 따라 열개하는 방식이냐 아니냐의 문제는 있을 수 있다.

어째든 도감이건 대학 교재건 믿을 수 없기는 마찬가지다. 참고만 할 뿐! 믿을 건 자신의 직접적인 관찰과 기록, 그리고 심도 높은 공부밖에 없다.

내 열매의 유형 좀 잘 분석해 달라고 식물이 부른다. 이 첨단과학시대에 아직도 할 일이 많다는 건 행복한 일이다.

글쓴이

광릉숲보전센터

전문위원 이동혁

임업연구사 조용찬

년 월

년 월