산림생물종

지의류 학자의 나날 1. (나무지의속 연구)

지의류를 처음 접하고 알아가는 단계의 초보 학자의 이야기.

본격적으로 시작하게 된 나무지의속의 연구 이야기와 초보가 학자가 되는 길에 만난 한국의 지의류 생물종을 알아본다.

최근에 ‘성균관 유생들의 나날’이라는 소설을 다시 읽어봤습니다.

소설이지만 우리가 잘 몰랐던 성균관에서 유생들이 어떻게 살아가고 거기서는 무슨 일이 일어나는지 생각보다 자세히 적어놓은 소설에서 큰 재미를 느꼈습니다.

거기서 착안한 2023년의 지의류의 주제는 지의류를 연구하는 사람들 일상 속에 생물종 이야기를 녹여 보려고 합니다.

생물종을 연구하는 사람들은 어떻게 살아가고 어떻게 그것을 접했으며 어떻게 연구할까를 보여주는 것도 지의류를 알아가는 하나의 방법이 될 수 있으니까요.

지의류를 일반인의 눈으로 접하게 된 것은 2008년 정도였습니다.

문화재 보존 처리를 공부하던 시절에 지의류는 석조문화재에 있는 하나의 오염물질로 인식되던 시기였습니다.

하지만 한국 어디에서도 이 지의류가 무엇인지, 어떤 관계가 있는지 설명하는 책이나 연구자가 거의 없었습니다.

지의류가 석탑에 미치는 영향에 관한 논문을 쓰기 위해서 막연히 왕릉을 찾아가고 지의류를 보고 사진을 찍었습니다.

지금이야 그 지의류들이 어떤 것인지 알고 너무 흔한 지의류라고 알고 있지만

그 당시는 무슨 페인트가 묻었나? 이것도 지의류인가? 라고 생각했던 시절이었습니다.

지의류 분류의 세계에 들어간 것은 논문 조언을 해주시던 교수님의 화려한 화술 60%와 단순한 호기심 40%의 조합으로 석사를 시작하게 되면서입니다.

그러나 생물학을 전공 한 것도 아니고 일반사람이 이 분야를 시작한 건 지금 생각해도 말도 안 되는 결정이었습니다.

생물종을 알아가는 것은 경험과 끈기가 필요합니다. 모든 생물분류의 첫 시작처럼 지의류 분류도 그냥 보는 것입니다.

특히 이 지의류 세계는 좀 더 깊은, 말로는 설명할 수 없는 부분이 있다고 생각합니다.

전혀 생각지도 못한 형태가 지의류고 아무것도 없는 것 같은 돌과 나무에서 지의류가 채집됩니다.

나중에 실험실에 돌아와서 현미경이나 돋보기로 보면 경험자들만 볼 수 있는 지의류의 신기한 분류의 세계가 펼쳐집니다.

‘일단 보다 보면 안다’가 지의류 연구를 설명해주는 말일 것입니다.

이끼와 지의류도 구분을 못하던 초보 시절을 거치고 때로는 표본 정리를 하다가 지의류 속에 숨어 있던 곤충과 거미에 소스라치던 시절도 거쳐 갔습니다.

그러다 드디어 석사논문을 준비하면서 초보 학자의 길에 들어서게 됩니다.

선택된 지의류는 과거 수목원 웹진에서도 몇 번 언급하였던 ‘나무지의속(Stereocaulon spp.)’ 입니다.

나무에 대해서는 잘 모르지만, 이 지의류를 보다 보면 실제 나무가 작아진 모양 같다고 느낄 정도로 나무지의라는 국명이 잘 어울리는 지의류입니다 (그림 1).

그림 1. 나무지의(Stereocaulon spp.)의 형태들

나무지의는 1970년대에 Ivan Mackenzie Lamb라는 학자에 의해서 이미 형태 정리가 끝난 지의류 중의 하나였습니다.

한마디로 연구하는 학자들이 딱히 없어서 새로운 종이 나올 확률이 거의 없으며 전 세계 분류키가 이미 만들어진 종이었지요.

그러나 세계적 연구에서는 끝이 났지만,

한국에서는 이 지의류가 얼마나 존재하는지, 과연 존재는 하는지, 그럼 어디에 있는지, 어떤 구조인지 아무것도 모르는 상태였습니다.

이미 분류키가 있어서 연구하기가 쉬워질 줄 알았던 나무지의는 역시나 형태를 나누는 것부터 쉽지 않았습니다.

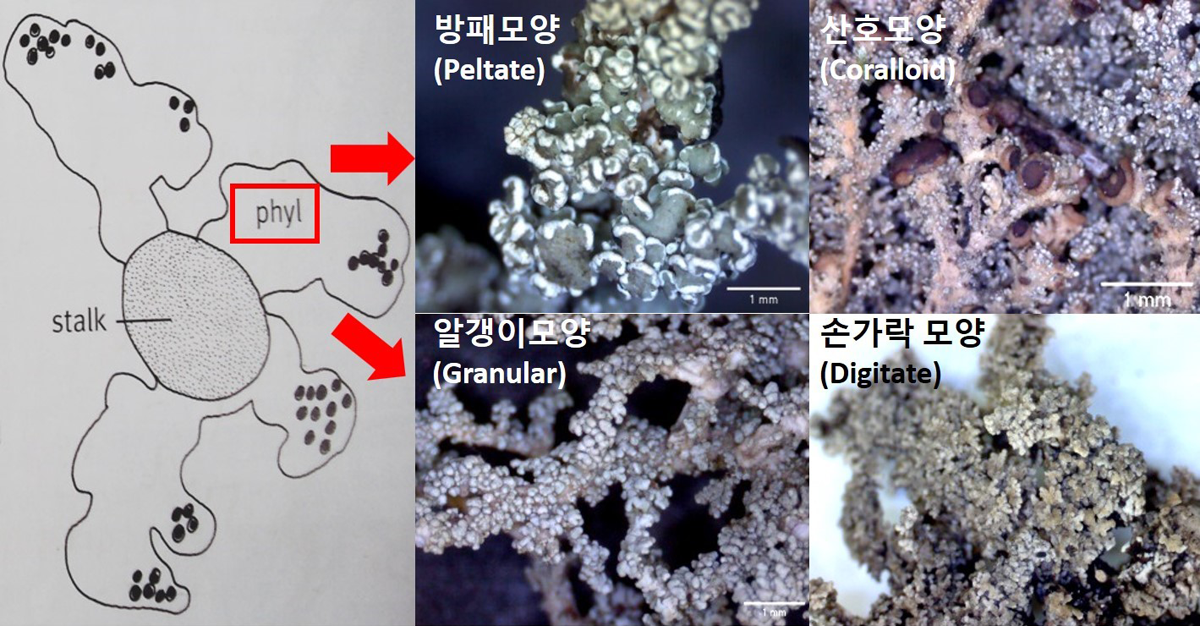

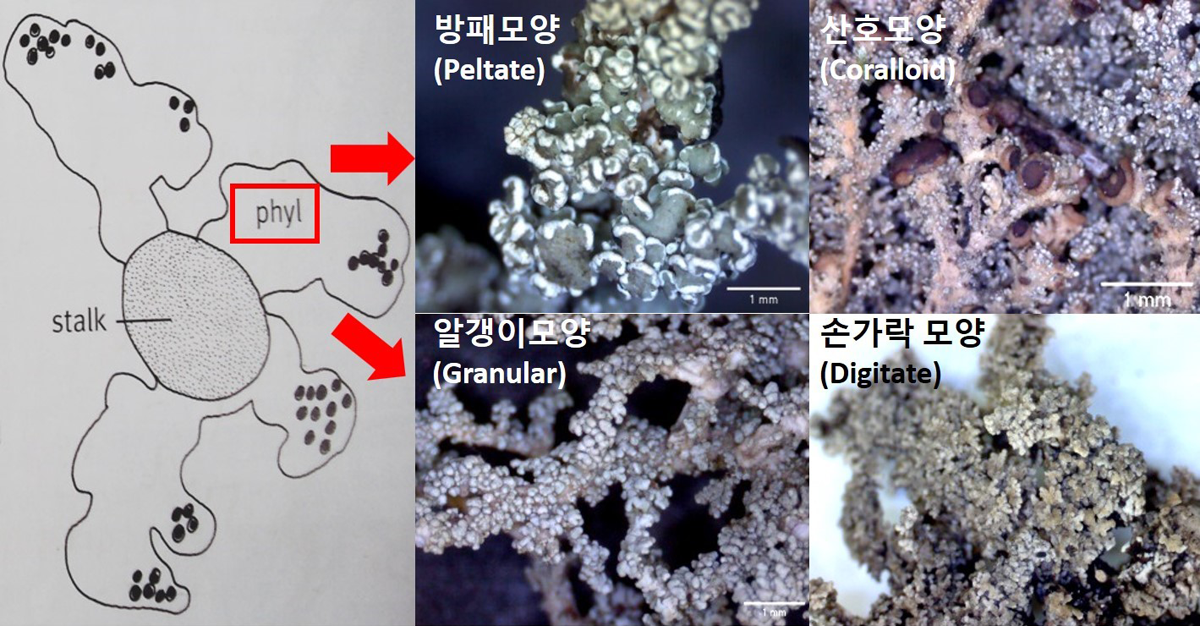

이 지의류에는 특이하게 비늘가지(Phyllocladia), 두상체(Cephalodia) 라는 구조가 있는데 이 모양들이 섞여서 종별로 다른 형태를 이루고 있습니다.

특히 두상체는 매우 신기한 구조인데,

이미 지의류는 지의류 몸체를 구성하는 녹조류가 있지만 남조류 구조가 더 붙어서 있는 것으로 이것은 2개의 조류가 지의류를 구성하는 것을 의미합니다(그림 2, 3).

그림 2. 나무지의(Stereocaulon spp.)의 비늘가지(Phyllocladia)의 구조

그림 3. 나무지의(Stereocaulon spp.)의 두상체(Cephalodia)구조

분류의 세계는 역시나 시간과 경험으로만 알 수 있는 긴 시간들이 흘러갑니다.

초보의 눈에는 절대 쉽지 않은 분류 연구들을 거쳤지만, 모양이 유사해서 제대로 나눠지지 않았습니다.

주변에서 형태 분류가 어려우면 DNA를 이용해보라고 해서 추출한 DNA 시퀀스와 비교할 수 있는

시퀀스를 같이 넣어서 계통수를 그려봤지만, 더 섞여서 혼란의 세계였습니다.

정보가 많으면 더 자세하게 알 수 있을 것이라고 생각한 것은 큰 착각이었고 혼란의 연속이였습니다.

다시 한번 인내의 힘이 필요한 시기가 왔습니다. 모호한 것들을 버리고 좁히는 작업에 들어갔습니다.

형태적으로 설명이 안 되는 것들은 시퀀스 결과를 참고하여 분류 정보들을 정리하는 시간이 이어졌습니다.

꽤나 고생을 했지만 한국의 ‘나무지의속’은 1개의 미보고종(S. octomerellum)을 찾는 데 그쳤습니다.

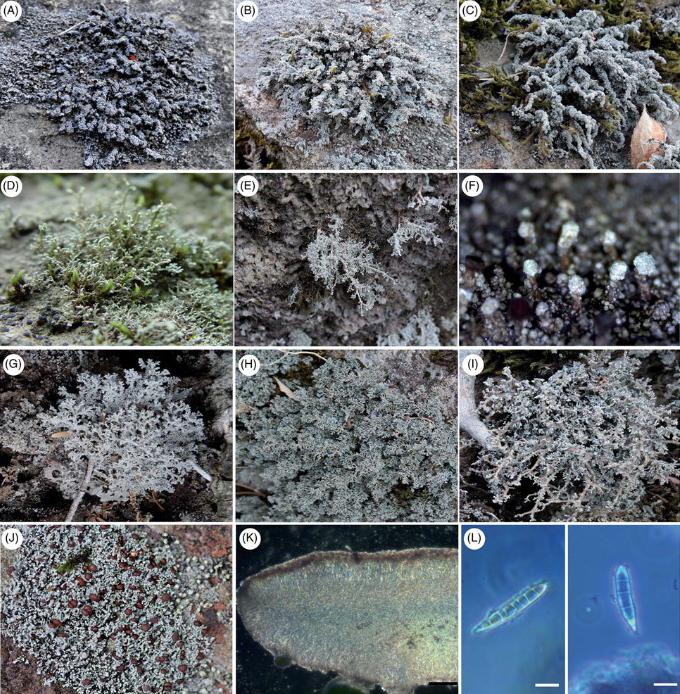

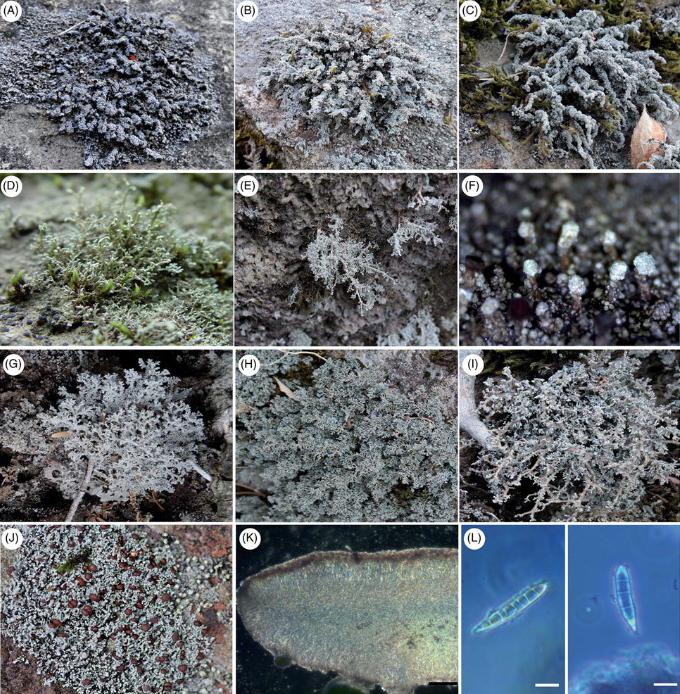

그러나 그동안 글 속에만 있던 나무지의가 형태적으로 어떤 모양인지 분류되고 어디에 존재하는지를 파악할 수 있는 연구였습니다(그림 4).

그림 4. 한국의 나무지의속;

A, 산나무지의(S. japonicum); B, S. verruculigerum;

C, 잿빛나무지의(S. vesuvianum var. nodulosum); D, 큰키나무지의(S. sorediiferum);

E, S. nigrum; F, S. pileatum; G, 산호나무지의(S. intermedium); H, 나무지의(S. exutum);

I, S. dendroides; J, S. octomerellum; K, S. octomerellum의 자낭하층 (hypothecium);

L, S. octomerellum의 포자 형태와 격벽 (Scale bars: K=100 µm, L=10 µm),

Revision of the Lichen Genus Stereocaulon (Stereocaulaceae, Ascomycota)

in South Korea, 2018).

이후에도 저는 계속되는 채집과 표본정리들 속에서 연구와 경험의 시간을 거쳐서 일반인과 지의류 학자 그 사이의 그 어떤 것으로 바뀝니다.

지의류의 기초는 땠다고 생각했지만, 알면 알수록 어려워지는 지의류의 세계에서 초보를 벗어난 저는 어떻게 다시 생활해 나아갈까요.

궁금증을 가지며 2탄에서 다시 만나길 바랍니다.

글쓴이

산림생물다양성연구과

전문연구원 박정신

임업연구사 오순옥

년 월

년 월