년 월

년 월

비슷한 단풍나무속 식물의 잎을 비교하여 경제수종이자 산림복원소재 대상인

우리 자생 고로쇠나무의 특징을 살펴보았으며, ‘중국’과 ‘우리나라’의 자생 고로쇠나무를

유전적으로 구분할 수 있는 연구를 수행하였습니다.

고로쇠나무, 우리가 어디선가 흔하게 들어왔을 친숙한 이름이 여기에 있습니다.

고로쇠나무(Acer pictum var. mono (Maxim.) Maxim. ex Franch.)는 한국, 중국, 일본, 러시아를 아울러

동아시아에 넓게 분포하는 무환자나무과(Sapindaceae)의 낙엽성 활엽 교목입니다.

우리나라에서는 백두대간을 따라 전국 산지에 분포하며, 집 근처 산에 오르더라도 쉽게 마주할 수 있는 수종입니다.

고로쇠나무는 매끈한 결각의 손바닥 모양 잎을 가지고 있어 동일한 단풍나무속(Acer)에 속하는 다른 식물 종들과 쉽게 구별됩니다.

아래 그림을 참고하면, 오가며 만나는 뒷산에서도 고로쇠나무를 확실하게 알아볼 수 있습니다.

우리나라에서 자생하는 고로쇠나무류 중에서 고로쇠나무와 매우 흡사한 형태를 가지는 종으로는 털고로쇠나무(Acer pictum Thunb.)가 있습니다.

이들의 잎은 지역별로 형태 변이가 심하지만, 가장 큰 특징인 매끈하고 밋밋한 잎의 가장자리를 떠올리면

여느 다른 단풍나무속 식물 종과 쉽게 구분할 수 있습니다.

두 종 중 더 넓은 손바닥 모양을 가지고 있으며, 잎의 뒷면에 갈색 털이 있는 식물이 털고로쇠나무입니다.

과거 털고로쇠나무는 산고로쇠나무, 산고로실나무, 털고로쇠, 털고리실, 왕고로쇠나무, 집께고로쇠 등의 이름으로 불리었으나,

현재는 모두 통합되어 하나의 국명만을 가지고 있습니다(Chang, 2001; 국립수목원, 2022).

더불어 고로쇠나무도 이전에는 개고리실, 단풍나무, 섬고뢰쇠, 신나무, 우산고로쇠, 울릉단풍나무, 참고로실나무 등의

다른이름을 가지고 있었으나 현재는 전부 고로쇠나무로 통합되었습니다(국립수목원, 2022).

고로쇠 수액으로 유명한 고로쇠나무는 수액뿐 아니라 뿌리·줄기 껍질 또한 지금축(地錦槭)이라 하여 약재로 쓰이고 있습니다.

고로쇠나무가 밀집하여 자생하는 지역에서는 고로쇠나무의 수액이 농가소득에 큰 몫을 차지하며(Jin et al., 2008),

이뇨, 변비, 위장병, 통풍, 류마티스, 관절염, 괴혈병, 신경통 등에 효과가 있다고 하여

민간약으로 복용하는 사례가 많다고 합니다(Hashi and Takeshita, 1973).

고로쇠나무 수액은 경칩(驚蟄)을 기준으로 10일 전후에 채취가 가능하며,

근래 높아진 자연식품에 대한 관심으로 농가의 생산품으로 각광 받고 있습니다(국립산림과학원, 2016).

때문에 고로쇠나무는 산림지 복원과 조경 등의 목적으로 한반도 전 지역의 산지와 인가 등지에 식재되고 있습니다.

우리나라 산지에 심어지는 고로쇠나무의 원산지를 조사해본 결과,

2016년부터 2022년까지의 수출입 식물 검역통계 자료(식물검역 통계 연보, 농림축산검역본부)에서

853kg의 고로쇠나무 종자가 중국으로부터 수입되었다고 기록된 것을 찾았습니다.

우리 산림을 복원하는 과정에서 국외 종자를 이용하게 되면 위해 식물 혼입, 수입·외래종의 혼용으로 인한 산림생태계 교란,

식물의 현지 부적응 문제 등이 발생할 수 있습니다.

때문에, 최근에는 원산지가 검증된 자생식물로 산지를 복원하여, 그 효과성을 높이길 권고하고 있습니다.

더 나아가, 2023년 ‘산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률’이 개정되었으며,

복원 대상지에 원산지가 검증된 자생식물을 적극 활용하여 산림 복원을 수행할 필요가 있습니다.

국립수목원에서는 자생식물의 인증 체계를 마련하기 위해 산림복원용 소재의 종자의 품질인증을 위한 연구,

국내·외 집단을 구분할 수 있는 마커 개발과 국내 집단 유전학적인 연구를 수행하고 있습니다.

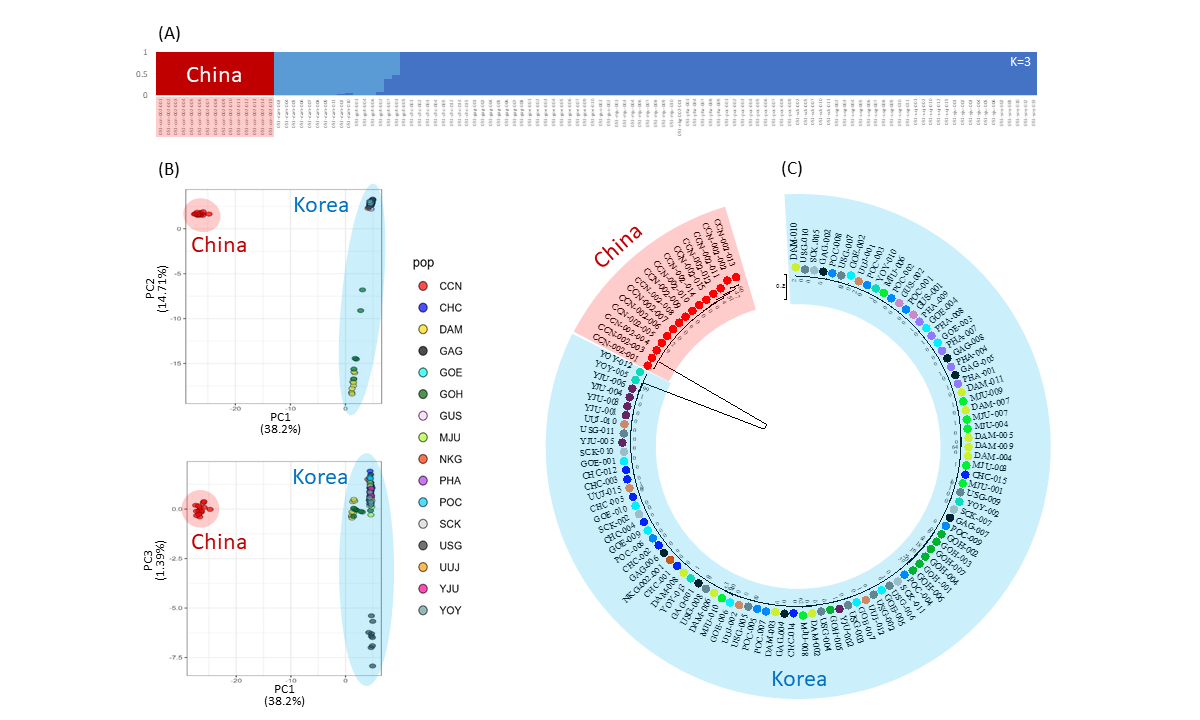

이전 분석한 유전체 DNA를 기반으로 수행된 3-RAD 연구에서는

중국과 한국의 고로쇠나무 집단이 확연히 구분되는 유전형을 가지고 있는 것을 보여주었습니다.

이는 중국 고로쇠나무와는 다른 우리의 “신토불이” 고로쇠나무가 실재하다는 것을 알려주는 뜻깊은 연구 결과입니다.

고로쇠나무의 분포가 동아시아권으로 넓음에도 불구하고 우리 땅에 자생하는 고로쇠나무 집단들은 유전적 고유성을 가지고 있습니다.

우리의 식물 자원 소재를 꾸준히 이용하기 위해서는 앞으로 자생하는 다양한 식물에 대한 꾸준한 관심과 지속적인 연구·관리, 보호하고자 하는 노력이 필요할 것입니다.

Chang CS. 2001. Reconsideration of Acer Pictum complex in Korea. Korean J. Pl. Taxon 31(3): 283-309. doi: https://doi.org/10.11110/kjpt.2001.31.3.283

Jin L, Han JG, Ha JH, Jeong HS, Kwon MC, Jeong MH, Lee HJ, Kang HY, Choi DH, Lee HY. 2008. Comparison of Antioxidant and Glutathione S-Transferase Activities of Extracts from Acer mono and A. okamotoanum. Korean J. Medicinal Crop Sci. 16(6):427-433