한국의 식물 깊이 알기

끝나지 않은 숙제 - 애기참반디

애기참반디는 우리나라에서 채집되어 기재된 식물이지만 채집지가 불분명하고 꽃의 색이 알려진 것과 다르다.

추적의 전조등을 켜고 그 의문들을 하나씩 풀어나가다 보면 흥미로운 사실들과 만나게 된다. 그런데도 끝내 해결되지 않은 문제가 있어 숙제로 남는다.

도감 제작 과정은 개개의 식물 종에 대한 숙고의 시간을 수반한다. 그래서 종종 종의 실체를 향한 접근을 시도하게 되는데,

그러다 보면 전국을 돌아다니며 수집한 화상자료가 기존 도감의 내용과 맞지 않는 경우를 발견하게 된다.

애기참반디(Sanicula tuberculata Maxim.)만 해도 그렇다. 기존 도감에는 애기참반디의 꽃을 흰색이라고 설명한다.

그런데 그동안 찍어 온 애기참반디의 사진은 모두 녹황색 꽃뿐이고 흰색 꽃은 없어서 난감했다.

이상한 것은, 애기참반디의 꽃이 흰색이라는 설명은 하면서도 그 어떤 도감도 흰색 꽃 사진을 제시하지 못하고 있다는 사실이었다.

개화기가 아닌 결실기의 사진을 놓고 애기참반디라고 우기는(?) 실정이었다.

그 당시까지는 인터넷에서도 흰색으로 꽃 피는 애기참반디 사진을 찾아볼 수 없었다.

흰색 꽃 사진이 없는 건 차치하고, 녹황색으로 꽃 피는 개체에 관한 설명이 없다는 점은 이상함을 넘어 수상한 일이었다.

‘애기참반디를 도감에 넣지 말아야 하나? 아니면 일단 넣어놓고 흰색 외에 녹황색으로도 꽃 핀다는 설명을 추가할까?’ 하는 고민을 계속할 수밖에 없었다.

그러다 푸른가막살(Viburnum japonicum (Thunb.) Spreng.)을 보러 간 전남 신안군 가거도에서 애기참반디의 흰색 꽃을 발견하고는 쾌재를 불렀다.

목포항에서 뱃길로 4시간을 가야 하는, 우리나라 서남해안의 끝자락 섬 가거도에는 흰색으로 꽃 피는 애기참반디가 지천이었다.

그것을 도감에 실으면 그만이었다. 하지만 의문은 정리되지 않은 잔불처럼 새로운 의문의 연기를 모락모락 피워 올렸다.

‘한 번 가기도 어려운 가거도에서 흰색으로 꽃 피는 개체를 애기참반디로 기록했으면서,

내륙에서 녹황색으로 꽃 피는 개체는 훨씬 흔한데도 어째서 그 어느 자료에서도 언급하지 않았던 걸까?

흰색과 녹황색의 중간색 꽃을 전혀 볼 수 없으므로 녹황색 꽃이 단순한 색의 변이 같지는 않은데, 도대체 왜?’ 하는 식의 의문이었다.

나중에 확인한 바로는 전북대 김무열 교수님의 2007년 4월 15일 가거도 채집본이 있기는 했다.

그렇다면 흰색으로 꽃 피는 가거도 애기참반디의 존재를 아는 분은 있었지만, 녹황색 꽃의 문제성을 인지한 분은 없었다는 이야기가 된다.

흰색으로 꽃 피는 애기참반디(전남 신안군 가거도)

주변국에서는 애기참반디를 어떻게 기재하고 있는지 살펴보았다.

우선, 가거도 식생에 영향을 줄 법한 중국 쪽의 자료를 검색해 보았다.

Flora of China에 올려진 애기참반디 내용은 좀 이상했다.

거기서는 애기참반디를 유과변두채(瘤果变豆菜, 瘤果變豆菜, 瘤果는 혹 있는 열매)라고 하면서 꽃 색을 흰색이 아니라 purplish red(자홍색)로 기재했다.

瘤果變豆菜(유과변두채)로 구글에서 검색하니 붉은참반디 사진만 떴다.

다시 Flora of China에서 붉은참반디의 학명 Sanicula rubriflora F.Schmidt ex Maxim.을 검색하니 홍화변두채(红花变豆菜)라는 다른 이름이 나왔고,

꽃 색은 pinkish to purple(분홍빛에서 보라)로 기록하고 있었다.

이런 점으로 미루어 중국에서는 애기참반디를 붉은참반디와 혼동하는 것 같았다.

국내의 미나리과 식물을 연구한 Kim(2019)은 학위 논문에서 애기참반디의 중국 분포를 ‘헤이룽장 분포’로 명기했다.

하지만 그곳에 직접 가서 실체를 확인했다기보다 Flora of China에 기재된 내용을 인용한 것 같았고,

중국 쪽에서는 흰색이나 녹황색으로 피는 애기참반디 사진을 전혀 볼 수 없으므로 헤이룽장을 애기참반디의 자생지라고 인정할 만한 근거는 부족해 보였다.

일본의 애기참반디 자료도 석연찮은 구석이 있었다. 일본에서는 애기참반디를 후키야미츠바(フキヤミツバ, 吹屋三つ葉)라고 한다.

메이지 36년(1903) 요시노 젠스케에 의해 오카야마현 북서부 석회암 지대인 후키야(吹屋)에서 처음 발견한 식물이어서 붙여진 이름이며,

일본에서는 희귀종으로 다룬다고 한다.

대개의 일본 자료에서는 애기참반디의 꽃 색을 ‘녹색’으로 설명했다.

‘녹색 또는 흰색’이라고 한 자료도 드물게 보였으나 사진이 없거나 선명하지 못한 사진 한 장만을 제시하고 있어서 신용하기 어려웠다.

그래서 혹시 옛 일본 학자가 애기참반디와 참반디를 헷갈리지 않았을까, 하는 생각이 들었다.

참반디(Sanicula chinensis Bunge)는 흰색 꽃이 피며 화서의 유형이나 엽형이 애기참반디와 다르지만,

식견이 부족한 사람이 동정하거나 일부 모습만을 갖고 판단한다면 헷갈리기 쉬운 식물이다.

어쨌든 그러저러한 이유로 일본에서 잘못 기록한 것이 우리나라로 전해졌거나, 참반디와 헷갈린 국내 학자가 잘못 기록한 내용이 현재까지 이어져 오는 것일 수도 있다.

일본 사이트에 올려진 애기참반디의 선명한 사진은 우리나라의 것처럼 모두 녹황색 꽃이 피는 개체였으며, 다만 그것을 녹색으로 표현하는 점만 우리와 달랐다.

우리나라 가거도 집단처럼 흰색으로 꽃 피는 개체의 사진은 찾지 못했다.

‘3국에서 이렇게 애기참반디의 꽃 색에 혼란을 보이는 이유는 뭘까?

흰색으로 꽃 피는 개체는 동아시아 3국 중 우리나라에만 분포하는 것 같고, 그것도 내륙에서 아주 먼 섬 지역에만 있는 것 같은데 그것이 진짜 애기참반디가 맞는 걸까?

다른 지역에서 녹황색으로 꽃 피는 개체는 단순한 색의 변이에 불과한 건가?’ 이렇게 의문은 해결할수록 더 많은 의문을 낳았다.

근본적인 문제부터 짚어보지 않았기 때문이었다. 그래서 뒤늦게나마 애기참반디의 원기재문과 기준표본을 살펴보기로 했다.

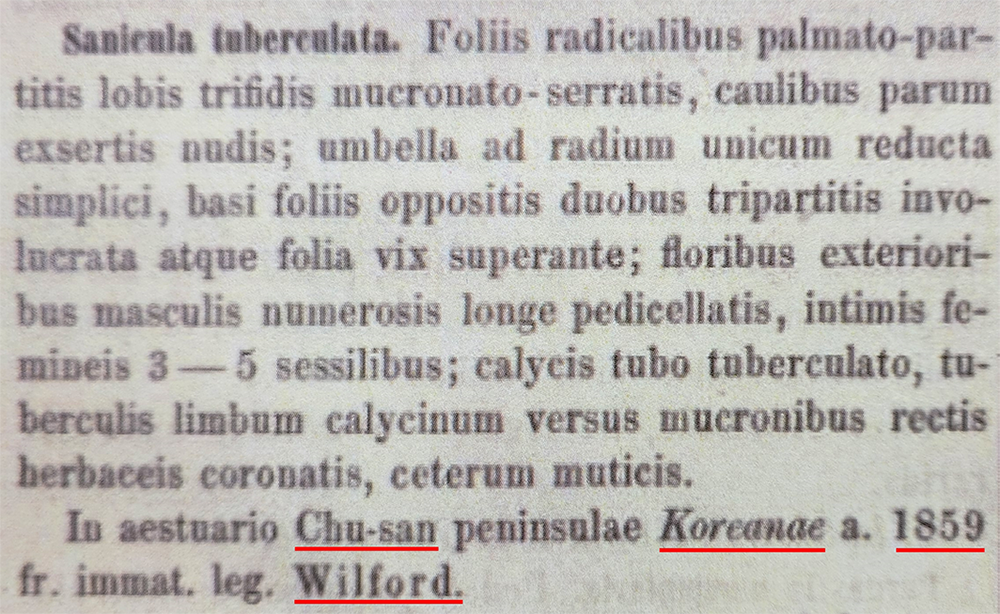

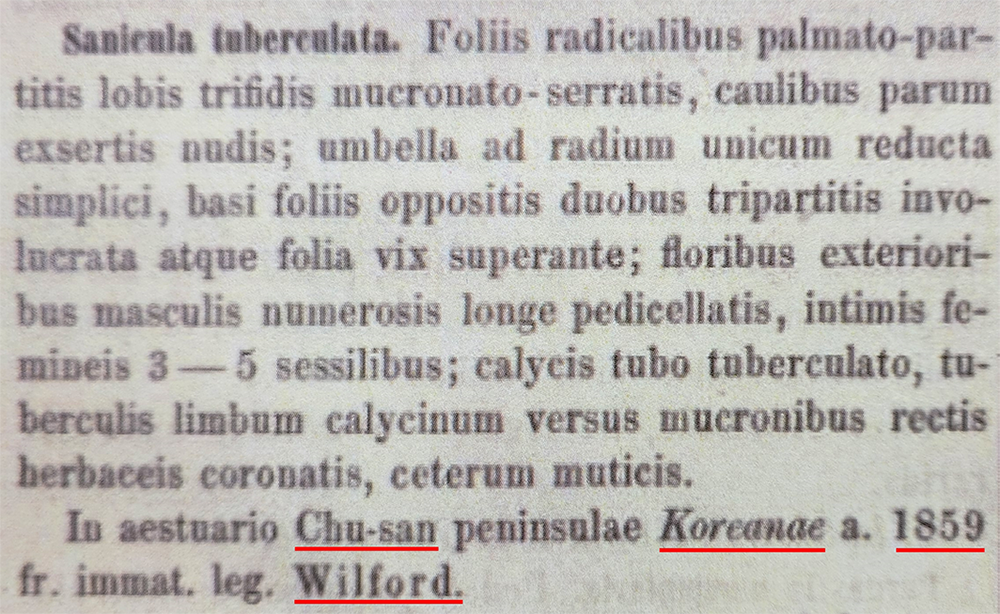

애기참반디의 라틴어 원기재문

애기참반디의 라틴어 원기재문에는 우리나라 Chu-san에서 채집했다는 기록이 있다.

하지만 꽃 색에 관한 내용은 없다. 이상했다. 혹시 꽃을 보지도 못하고 기재한 걸까 싶었는데 정말로 그랬다.

애기참반디는 찰스 윌포드(Charles Wilford, ~1893)라는 채집가가 1859년에 우리나라에서 채집해서 보낸 채집본을

러시아의 식물학자 칼 막시모비치(Karl Maximovich, 1827~1891)가 보고 기재한 식물이다.

결실기에 가까운 표본이어서 꽃 색을 확인하기가 어려웠거나, 뒤늦게 표본으로 받은 채집본이라 꽃이 시들어 색을 확인하지 못했거나 둘 중의 하나였다.

어떤 것이 맞는지는 애기참반디의 채집본을 언제 어디서 채집한 것인지 확인하면 알 수 있을 것 같았다.

일단 윌포드가 기록한 채집지인 Chu-san이 정확히 어디인지 알아야 했다.

윌포드가 우리나라에서 활동했던 지역은 부산과 거문도 정도로 알려졌다.

그러니 두 지역 또는 두 지역의 이동 경로 어디쯤에서 애기참반디가 채집됐을 것이라고 짐작해 볼 수 있다.

네이처링(https://www.naturing.net/landing)에서 검색해 보면 녹황색으로 꽃 피는 애기참반디는 내륙의 여러 곳 외에 부산 가덕도,

경남 거제도 등 남해안 지역 산지에 분포하는 것으로 나타난다.

개인적으로 확인한 충북 괴산군 금단산이나 전남 고흥군 외나로도까지 포함하면 애기참반디는 폭넓은 분포 지역을 갖는 셈이다.

어쨌든 윌포드의 가거도 방문은 없었으므로 그의 1859년 수집품은 녹황색 꽃이 피는 개체일 가능성이 크다.

『한반도 식물 지명 사전』의 내용에 따르면 윌포드는 그리 신용 있는 인물은 아니었던 것 같다.

Royal Botanic Garden, Kew의 원장이었던 W. J. Hooker는 윌포드의 채집품과 행적에 대해 불만을 품고,

Oldham, Richard(1837~1864)라는 사람을 동아시아 식물채집가로 추가 파견했다.

그런데 Oldham은 1864년에 중국에서 27세의 나이로 병사하고 만다.

윌포드를 믿지 못해 그를 감시하게 하고 다른 사람으로 교체하려고 했으나,

멀고 낯선 아시아 땅에서의 채집활동 지원자가 거의 없었고 그나마 구해서 보낸 사람도 죽는 바람에 운 좋게도 윌포드의 활동은 계속될 수 있었다.

같은 책에서 윌포드의 행적에 관해 아래와 같이 소개한다.

Wilford는 Royal Botanic Garden, Kew 표본관 조수로서 1857년 홍콩, 1858년에는 대만에서 채집을 하였다.

1859년에는 일본 Tsushima(對馬(対馬의 오기로 보임))와 5월과 6월에 부산과 거문도(巨文島, port Hamilton)에서 채집을 하였다.

Nakai의 Flora Koreana Ⅱ(1911)에 인용된 표본은 대부분 부산에서 채집된 표본으로 70개 이내가 언급된다.

문헌과 기록상으로 확인되는 분류군은 136개이며 다수의 복제표본이 K와 LE에서 언급된다.

대부분 채집품은 초본류가 주를 이룬다.

Chusan이라는 지명으로 언급되는 경우는 Port Chusan(舟山, Zhoushan)으로 중국 동부 절강성(浙江省)의 항구로서 한반도 지역이 아니다.

거문도에서 채집된 3개의 표본이 기준표본으로 언급된다.

『한반도 식물 지명 사전』에 나오는 윌포드에 관한 소개

위의 밑줄 친 부분이 Chusan에 관한 설명이다. 하지만 이 내용은 사실 여부를 떠나 윌포드와는 아무런 관련도 없다.

윌포드와 관련해 제시되는 Chusan이라는 지명은 애초에 잘못 옮긴 데서 생겨난 오기(誤記)이기 때문이다.

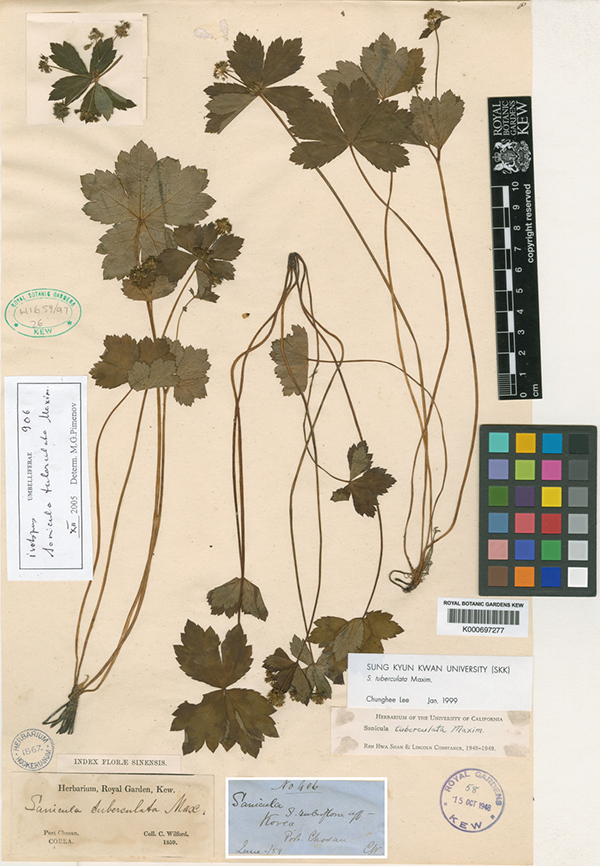

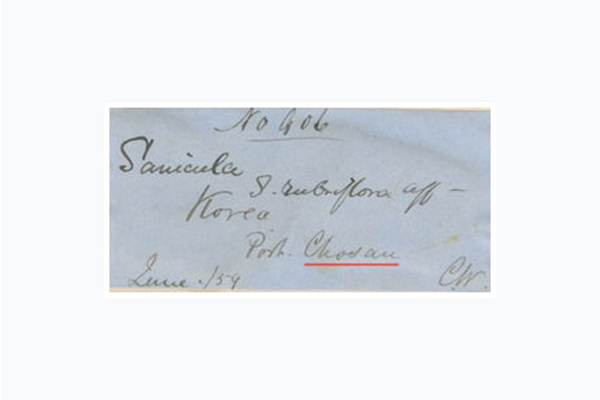

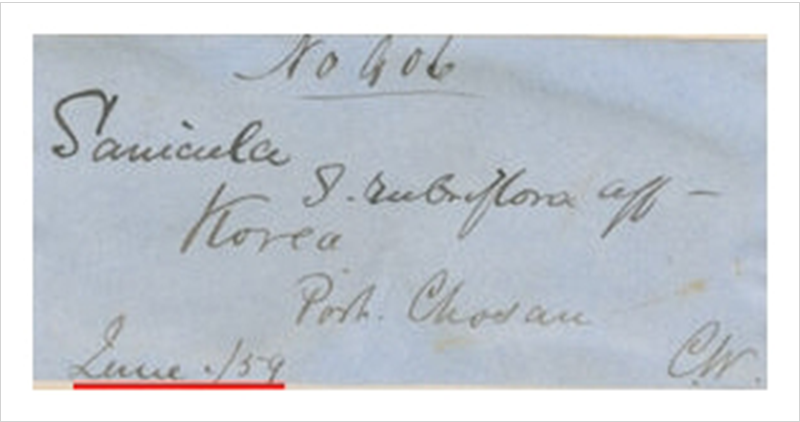

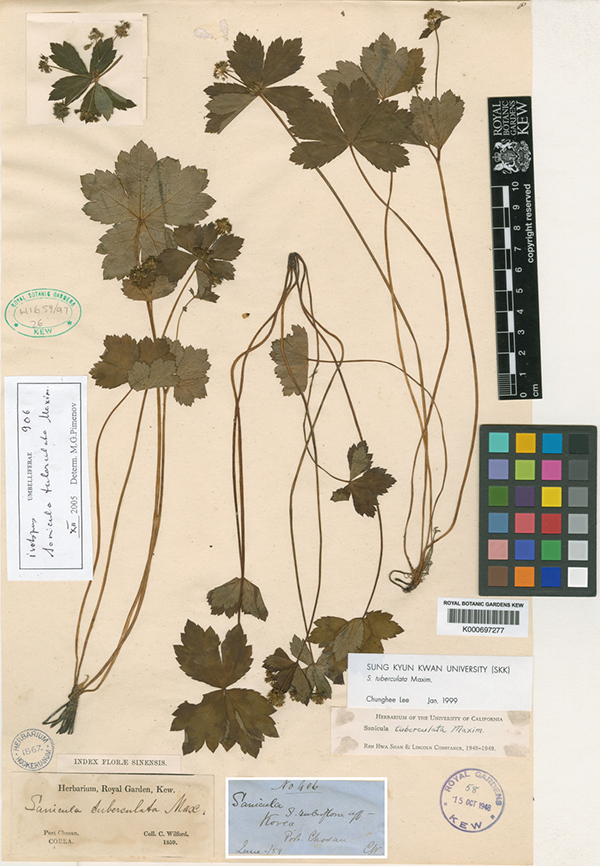

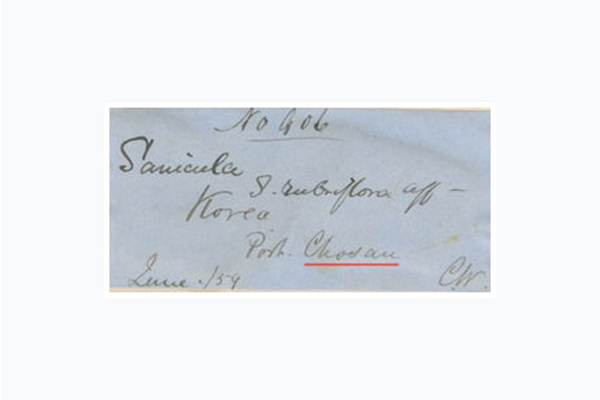

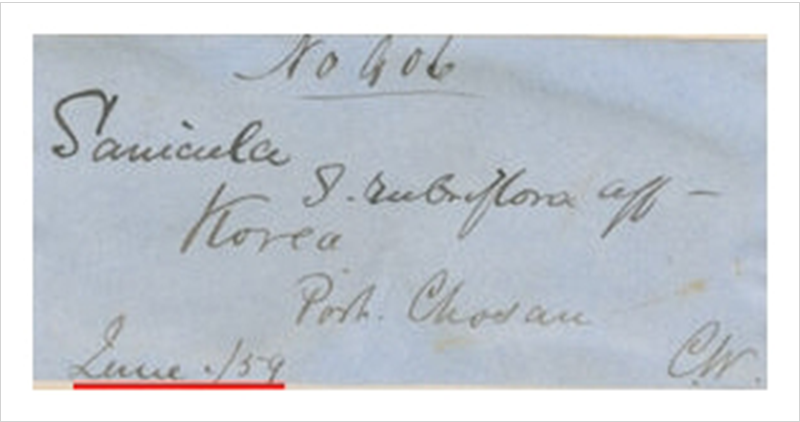

Chusan이 잘못 기록된 지명이라는 증거는 윌포드가 막시모비치에게 보낸 애기참반디 채집본이자 동기준표본(Isotype)에서 찾을 수 있다.

악필이 아닐까 싶은 윌포드는 자신의 채집품을 붉은참반디(Sanicula rubriflora F.Schmidt ex Maxim.)로 오동정하고 수기(手記)로 학명을 기록했다.

그것이 동기준표본의 하단 중앙에 라벨로 덧붙여져 있다.

그 라벨을 잘 살펴보면 윌포드의 악필을 막시모비치가 잘못 옮겨 적었을 법한 글자가 확인된다.

윌포드가 Port. Chosan이라고 기록한 글자에서 o를 필기체로 흘려 쓰면서 s로 연결해 적었는데,

그것을 막시모비치가 u-로 보고 Chu-san으로 기록하면서 우리나라에 있지도 않은 Chusan이라는 지명이 탄생했다.

즉, Chosan → Chu-san → Chusan으로 된 셈이다.

그러므로 나중에 막시모비치가 잘못 기록한 Chusan보다 윌포드가 맨 처음에 기록한 Chosan이 어디인지가 중요하다.

애기참반디의 동기준표본

(출처 POWO : https://powo.science.kew.org/taxon/urn:

lsid:ipni.org:names:847897-1)

Chosan을 필기체로 흘려 쓴 윌포드의 글씨는 o가 u처럼 보인다

그렇다면 초산(Chosan), 정확히 말하면 그 당시 초산항은 지금의 어디를 말하는 걸까?

자료를 찾아보면 초산은 현재 부산의 초량을 가리킨다고 한다.

지금의 부산역이 있는 곳이 바로 초량동이다.

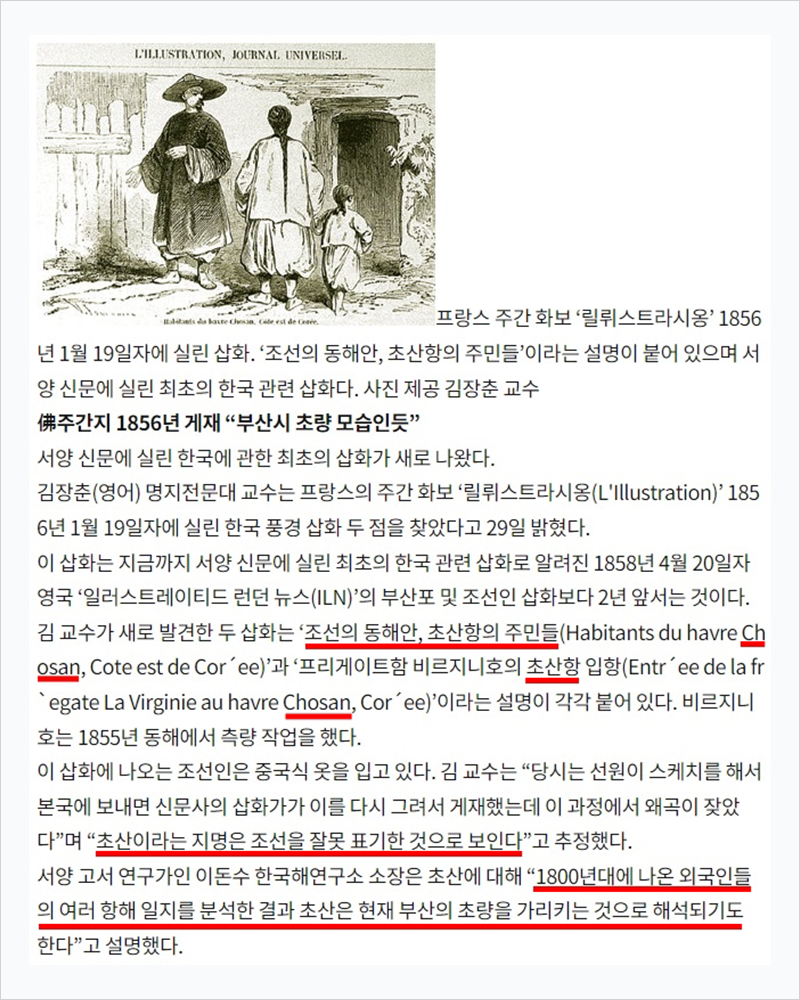

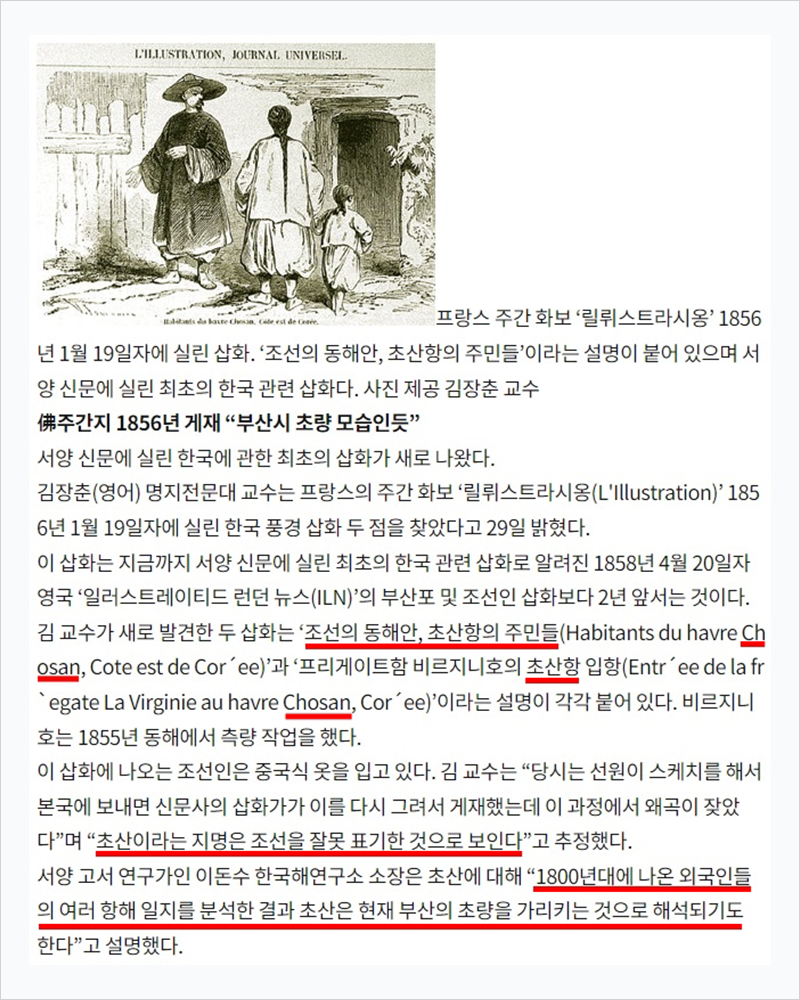

초량에 관한 단서는 뜻밖의 자료에서 찾을 수 있었다.

서양 신문에 실린 최초의 한국 관련 삽화를 발견했다면서 명지전문대 김장춘 교수가 제공한 사진이 게재된 2009년 9월 23일 자 동아일보 기사에서다.

한국에 관한 최초의 삽화 발견 기사에 실린 초산에 관한 설명

(자료 출처 : https://www.donga.com/news/article/all/20081030/8650677/1)

위 기사의 밑줄 친 내용이 사실이라면 윌포드는 자신의 활동지 중 하나로 알려진 부산에서

애기참반디를 채집해 Port. Chosan으로 기록했을 것이라는 추정이 가능해진다.

이동하면서 채집할 때는 대표 지명 하나만 기록하곤 하므로 꼭 부산이 아니라 부산 인근 지역에서 애기참반디를 채집했을 가능성도 있다.

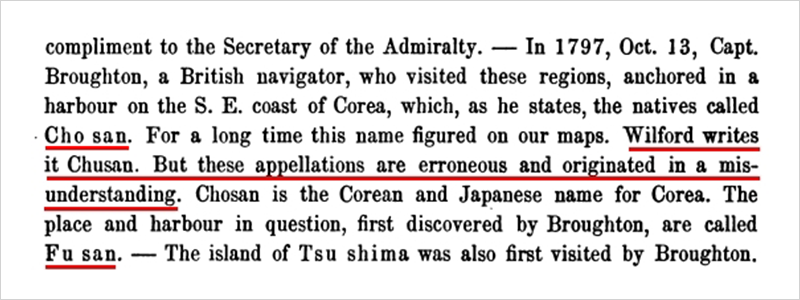

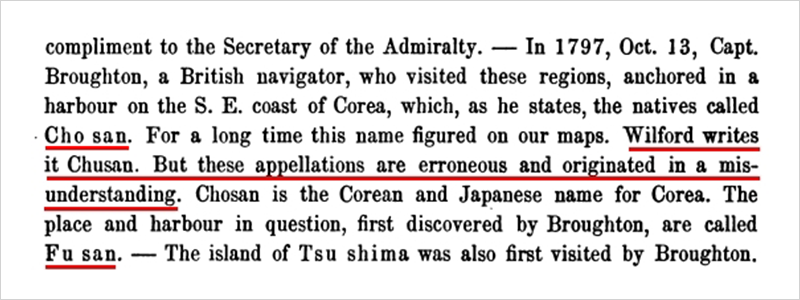

다른 자료도 찾아진다.

에밀 브레트슈나이더(Emil Bretschneider, 1833~1901)가 쓴 윌포드 관련 항해일지

『History of European botanical discoveries in China』에 따르면

Chusan은 잘못된 기록이고 Chosan은 Fusan이라는 기록이 나온다.

Fusan은 지금의 부산을 가리킨다.

네이처링에는 부산광역시의 가덕도 지역에서 촬영된 애기참반디 기록이 있다.

그곳이 윌포드가 기록한 애기참반디의 가장 유력한 채집지로 추정된다.

네이처링에 올려진 이곳의 애기참반디 화상자료는 모두 녹황색 꽃이다.

그러므로 윌포드가 부산에서 활동할 때 붉은참반디로 오동정하고 채집해서 보낸 표본을 보고

막시모비치가 기재한 애기참반디는 녹황색 꽃이 피는 개체일 가능성이 매우 크다는 결론에 이른다.

에밀 브레트슈나이더의 자료에 나오는, Chusan이 Fusan이라는 기록

(자료 출처 : https://books.google.co.kr/books?id=sPxGAQAAMAAJ&printsec=

frontcover&hl=ko#v=onepage&q&f=false)

윌포드가 기록한 문제의 그 라벨을 다시 살펴보면 왼쪽 아래에 ‘June ·/59’라고 적힌 것이 보인다.

이는 1859년 6월을 가리키므로 윌포드가 1859년 6월까지 부산 쪽에서 활동하면서 채집한 것이라는 이야기가 된다.

이 시기라면 애기참반디의 결실기에 가깝다.

이제야 의문이 풀린다.

수집가인 윌포드는 결실기의 애기참반디를 발견하고는 꽃 없이 잎과 열매만 보고 붉은참반디로 오동정했으며,

학자라서 윌포드보다 학식이 뛰어났던 막시모비치는 꽃이 없었어도 그것이 붉은참반디와 다른 식물임을 알아보았다.

하지만 그 역시 꽃의 색을 확인할 수는 없었기에 라틴어 기재에서 꽃의 색을 밝혀 적지 못했다.

그 바람에 애기참반디의 진짜 꽃 색을 알 수 없었던 동아시아 3국(한국, 중국, 일본)에서는 애기참반디의 꽃 색을 기재하는 데 혼란이 생겼다.

중국에서는 애기참반디를 붉은참반디로 오인하거나 혼동하면서 꽃 색을 purplish red(자홍색)로 잘못 기재했다.

Flora of China의 이런 부정확한 내용을 인용해 애기참반디의 중국 분포를 ‘헤이룽장’으로 명기한 것으로 보이는 Kim(2019)의 기록도 그래서 신뢰하기 어렵다.

일본에서는 애기참반디를 참반디와 혼동했거나, 흰색으로 추정해 기록했다가 점차 실체를 알게 되면서 녹색으로 기록하게 된 것 같다.

우리나라에서는 흰색이라고 했던 일본의 예전 기록을 그대로 옮겨왔거나,

참반디와 혼동한 국내 학자의 실수로 흰색으로 기록한 것이 지금까지 전해지는 것이 아닐까 싶다.

꽃의 색을 녹황색이 아니라 녹색으로 표기한 점만 우리와 다를 뿐 일본에는 녹황색으로 꽃 피는 개체 사진만 검색된다.

중국은 워낙 땅덩어리가 넓으니 찾아보면 혹시 녹황색으로 꽃 피는 개체가 발견될지 모르겠다.

그런 일이 벌어지지만 않는다면 녹황색으로 꽃 피는 개체의 분포를 우리나라와 일본으로 제한할 수 있어 보인다.

1859년 6월에 채집했다는 윌포드의 기록

일이 이렇게 되고 보니 내륙과 남해안 쪽에서 녹황색으로 꽃 피는 개체보다 가거도에서 흰색으로 꽃 피는 집단이 중요해졌다.

Kim(2019)은 흰색으로 꽃 피는 가거도 집단의 DNA 분석 결과가 녹황색 꽃으로 피는 내륙 집단과 유의미한 차이점을 보이지 않아 동종으로 처리한 것으로 보인다.

그래서인지 애기참반디의 꽃 색을 ‘녹백색, 황백색 또는 백색’으로 기재했으며 분포지를 ‘강원, 경기, 경북, 경남, 전남’으로 명기했다.

하지만 실제로는 녹황색 꽃으로 피는 애기참반디는 충북(괴산)과 전북(부안, 임실)에도 분포하고, 충남에는 없으며, 광릉이 포함된 경기도는 조금 의심스럽다.

2021년 한국식물분류학회에 발표된 논문 「Re-examination of the vascular plants on Hongdo Island, Korea」에 따르면

전남 신안군 홍도에서도 애기참반디를 발견했고, 주민의 증언에 따라 흰색 꽃이 피는 개체로 기록했다고 한다.

흰색으로 꽃 피는 집단이 전남의 외딴섬 지역에만 제한적으로 분포한다면 생식적 격리가 오래 지속되었을 수 있으므로 꽃의 색 외에 다른 형태적 차이점이 생겨났을 수 있다.

흰색으로 꽃 피는 집단의 개체들이 잎 가장자리의 톱니가 좀 더 자잘해 보이기는 하나 영양 형질의 차이라 그리 중요해 보이지는 않는다.

생식기관의 형질을 살펴보면 가거도 집단의 꽃과 꽃차례의 지름이 조금 작고 꽃의 수도 적게 달리는 것처럼 보인다.

하지만 일률적이지는 않은 것 같아 아쉽다.

그보다 더 확실한 생식 형질의 차이점을 박사님들과 찾아보던 중 살짝 웃음이 나는 차이점이 눈에 띄었다.

흰색으로 꽃 피는 가거도 집단은 화주판(stylopodium)이 녹색인데, 녹황색으로 꽃 피는 내륙과 남해안 집단은 화주판이 흰색인 점이 달라 보였다.

즉, 꽃의 색과 화주판의 색이 두 집단 간에 서로 반대로 나타난 셈이다.

꽃의 색이나 화주판의 색이 다르다는 것이 미세한 차이점 같으나 생식 형질의 차이는 수분매개자와 관련이 크고 종분화로 이어지기도 하는 요소이므로 간과해서는 안 된다.

산형과 식물의 화주판은 수분매개자를 유인하는 선체(glands) 역할을 한다.

그러므로 이 부분에 변화가 생겼다는 것은 수분매개자의 변화를 의미할 수 있다.

곤충이나 새를 이용하는 생물학적 수분(biotic pollination)을 하는 식물에 있어 외딴섬 지역은 내륙과 비교해 수분매개자의 다양성이 떨어지고 그 수도 제한적이다.

그래서 외딴섬에서 생물학적 수분을 하는 식물은 내륙의 식물과 다른 양상으로 진화할 가능성이 크다.

중국에는 흰색 꽃이 됐든 녹황색 꽃이 됐든 애기참반디 자체가 없어 보이므로 홍도와 가거도의 집단이 중국에서 유입됐을 가능성은 적어 보인다.

홍도나 가거도 집단의 기원이 엉뚱한 곳이 아니라면, 내륙에서 기원한 녹황색 꽃 개체가 홍도나 가거도로 유입되어 점점 흰색 꽃으로 변했다고 추정하는 것이 일반적이다.

흰색으로 꽃 피는 전남 신안군 가거도 집단의 화주판(녹색)

녹황색으로 꽃 피는 내륙과 남해안 집단의 화주판(흰색)

꽃이 왜 흰색으로 되었는지 그 이유를 알기는 어렵다.

지레짐작 같은 추정을 해본다면, 수분매개자와의 연관성을 생각해 볼 수 있다.

초본류의 흰색 꽃은 밤에 활동하는 곤충, 즉 나방을 수분매개자로 하는 경우가 있다.

외딴섬에서의 극심한 수분 경쟁에서 수분매개자를 변경하면서 꽃의 색깔이 녹황색에서 흰색으로 바뀌었을 것이라는 추정이 그래서 가능하다.

반면에, 미나리과(Apiaceae)에 속한 식물 종의 상당수가 흰색 꽃이라는 점을 고려하면 내륙에서 녹황색으로 꽃 피는 개체가 더 특이한 것일지도 모른다.

녹황색으로 꽃 피는 집단 쪽에서 수분매개자를 변경한 것일 수도 있다는 뜻이다.

수분매개자의 선택이나 교체는 언뜻 식물 쪽에서 하는 일처럼 보이지만 공진화 개념에서 보면 그렇지 않다.

누가 먼저랄 것도 없이 양쪽에서 서로 손잡은 관계여야 지속적인 관계를 유지할 수 있다.

외딴섬에서의 동반자 관계일수록 신뢰도가 높아야 하는 이유가 거기에 있다.

홍도와 가거도 집단은 남해안을 포함한 내륙 집단과 비교해 꽃이 흰색이고 화주판이 녹색이라는 점 외에

큰 차이점을 발견하기 어려우므로 아직 종분화가 확실하게 일어나지 않은 단계일 수 있다.

하지만 DNA상에서 유의미한 차이가 발견되지 않았더라도 외부 형태는 어느 정도 달라졌을 수 있다.

형태적 차이가 미미한 두 집단을 다른 종으로 분류하는 것은 신중해야 할 일이지만, 아종이나 변종 정도로의 분류는 가능하지 않을까 싶어 미련이 남는다.

미련이 남는다고 해서 미련한 판단을 하거나 억지를 부려서는 안 되겠지만,

흰색으로 꽃 피는 가거도 집단은 주변국에 없고 윌포드나 막시모비치는 구경도 못 한 식물이니만큼 면밀한 연구가 필요해 보인다.

아, 면밀한 연구! 자기가 하지 않고 논문 끝에 남에게 내주는 숙제처럼 은근슬쩍 남겨놓곤 하는 그 ‘면밀한 연구’를 누군가 지속하다 보면

‘가거애기참반디’ 정도의 이름을 부여받은 한반도특산식물이 세상에 등장할 날이 올지도 모른다. 그 숙제를 누가 하면 좋을까?

집단 공격으로 유명한 가거도 산거머리에 흡혈 당하고도 생존한 학자라면 충분한 자격이 있지 않을까 싶다.

자신의 유전 정보를 피로 흘린 섬에서 군락을 이루어 자라는 식물에 학명을 부여해 영원토록 명명자로 남는 영광이 있기를 바란다.

※애기참반디의 실체 추적 과정을 함께하며 큰 도움을 주신 조용찬·손동찬·박범균 박사님께 감사의 말을 전합니다.

참고자료

- Chang, J. S., H. Kim, G. S. Chang. 2015.Botanical gazetteer for Korean Peninsula Flora(KPF). Korea National Arboretum, Pocheon, 18 pp.

- Jang, Y. J., J. S. Park, J-S. Lee, J-Y. Lee and B-H. Choi. 2021.Re-examination of the vascular plants on Hongdo Island, Korea. Korean Journal of Plant Taxonomy 51: 205–249.

- Kim, K. H. 2019.A taxonomic study of Apiaceae Lindl. in Korea. Seoul National University, Seoul, Korea, 129-131 pp.

- http://www.efloras.org/florataxon.aspx?flora_id=2&taxon_id=200015898

- https://www.donga.com/news/article/all/20081030/8650677/1

글쓴이

산림생물다양성연구과

전문위원 이동혁

광릉숲보전센터

임업연구사 조용찬

년 월

년 월