한국의 나무 깊이 알기

단풍나무 꽃의 성 체제 바로 알기

단풍나무 꽃의 성 체제는 수꽃양성화한그루로 알려져 있으나 양성화처럼 보이는 꽃이 실제로는 암꽃이므로 암수한그루로 보아야 한다.

암꽃과 수꽃의 순서가 다르게 피므로 이형자웅이숙이라는 용어를 쓸 수 있어 보인다.

근교약세를 막아라!

지구상의 식물은 언제부터 근교약세를 인식하기 시작했을까? 근교퇴화 또는 자식약세로도 번역하는 근교약세(inbreeding depression)는

근친 간의 교배 반복으로 후대에 나타나는 자손의 생육이 현저하게 나빠지는 현상을 일컫는다.

양성화는 자신의 꽃가루가 자신의 암술로 옮겨지는 자가수분이 일어날 가능성이 큰 형태의 꽃이다 보니 근교약세가 나타날 위험성도 크다.

양성화는 암술과 수술이 함께 있으므로 암수한몸(자웅동체)이라는 뜻에서 외국에서는 hermaphrodite로도 쓴다.

하지만 국내에서 hermaphrodite를 직역한 자웅동주로 식물의 양성화를 표현하는 건 분명 잘못이다.

식물은 지렁이나 달팽이가 아니다.

자가수분을 피하기 위한 양성화의 고민은 암술과 수술의 성숙 시기를 달리하는 자웅이숙(雌雄異熟, dichogamy)을 고안해냈다.

자웅이숙 중 암술부터 성숙하는 방식은 자예선숙(雌蕊先熟, protogyny), 수술부터 성숙하는 방식은 웅예선숙(雄蕊先熟, protandry)이라고 한다.

지구상에 먼저 나타난 식물군은 대개 자예선숙을 한다. 짧은 기간에 암술이 먼저 성숙하므로 수분 기간이 짧아 자가수분 가능성은 낮은 대신 결실률이 낮다는 단점이 있다.

후에 출현한 식물군은 이것을 웅예선숙으로 바꾸었다.

수술이 먼저 성숙했다가 지고 난 후에야 암술이 성숙하므로 수분 기간이 길어 결실률이 높다는 장점이 있다.

한 걸음 더 나아가 이형자웅이숙(異形雌雄異熟, heterodichogamy)을 발달시키기도 했다.

이형자웅이숙은 자예선숙과 웅예선숙이라는 서로 다른 방식의 자웅이숙이 함께 나타나는 성 체제를 말한다.

즉, 수술이 먼저 발달하는 꽃과 암술이 먼저 발달하는 꽃이 따로 있는 방식이다.

그래서 이형(二形)이 아니라 이형(異形)이라고 하며 ‘hetero(서로 다른)’라는 접두어를 사용해 표현한다.

이는 자가수분의 일종인 인화수분을 피하기 위한 전략이므로 한 개체 내에서 일어나기는 어렵고, 동일종의 집단 내라는 범주에서 사용하는 용어라고 할수 있다.

단풍나무의 성 체제를 의심하라!

이형자웅이숙을 하는 대표적인 식물로 흔히들 단풍나무를 꼽는다. 단풍나무 꽃의 성 체제는 수꽃양성화한그루(웅성양성동주, andromonoecy)로 알려졌다.

수꽃만 피는 단성화 화서와 수꽃과 양성화가 섞인 잡성화 화서가 함께 달리는데,

수꽃 먼저 피는 개체가 있고 양성화(이건 사실 암꽃) 먼저 피는 개체가 따로 있어서 이형자웅이숙으로 표현하는 것 같다.

그런데 이형자웅이숙은 기본적으로 수술과 암술의 발달 시기가 다른 것을 표현하는 용어이므로 양성화에서 사용하기 적절하다.

단성화인 수꽃과 암꽃이 시기를 달리해 필 때도 자웅이숙이라고 하지만,

이형자웅이숙이라는 용어는 수꽃부터 피우는 개체와 암꽃부터 피우는 개체가 모두 있는 식물에만 쓸 수 있어 보인다.

참고로, 참죽나무처럼 단성화가 교대로 한 번 더 피는 것은 이중자웅이숙(二重雌雄異熟, duodichogamy)이라는 용어를 쓴다.

여기서 의문은 두 가지다. 첫째, 단풍나무의 성 체제는 기존에 알려진 대로 수꽃양성화한그루(웅성양성동주)로 보는 것이 맞는가?

둘째, 단성화도 함께 피는 단풍나무에 이형자웅이숙이라는 용어를 쓰는 것은 문제가 없는 일인가?

첫 번째 의문을 풀 만한 단서는 2012년 “단풍나무의 성 형태, 결실특성 및 종자활력”이라는 논문에서 찾아진다.

이 논문에서는 원주 지역에서 생육 중인 단풍나무(Acer palmatum) 63주를 관찰했다고 한다.

강원도 원주 지역은 단풍나무의 자생지가 아니고, 또 시내에서 이뤄진 조사이므로 관찰 대상 수종은 단풍나무가 아닐 가능성이 매우 크다.

하지만 유사한 재배품종이더라도 성 체제나 꽃 구조는 크게 다르지 않으므로 참고하는 데 무리가 있어 보이지는 않는다.

위 논문의 내용 중 의미심장(?)한 부분이 있어서 아래와 같이 옮겨 본다.

“성숙한 단풍나무 수꽃에는 성장하지 않는 자방이 흔적으로 남아 있고, 8개의 수술은 수술대의 길이가 다양하나 4개의 꽃밥이 먼저 성숙하고 4개의 꽃밥은 나중에 성숙하였다.

이러한 개체를 웅예선숙 개체라 한다.

먼저 성숙한 단풍나무 암꽃은 암술머리가 둘로 갈라지며 꽃받침의 가운데에 날개 부분이 형성된 채로 자방이 발달하며 암술이 먼저 수분하고

자방 주위에 8개의 같은 길이의 수술대에 꽃밥이 달려 있으나 미성숙 상태로 암술의 수분 후에 더 이상 성장하지 않고 소실되었다. 이러한 개체를 자예선숙 개체라 한다.”

위의 밑줄 친 문장대로라면 단풍나무에서 양성화인 줄 알았던 꽃은 암꽃인 셈이다.

그래서 위 논문에서는 양성화가 아니라 암꽃이라는 용어만을 골라 썼다(수꽃은 당연히 수꽃으로 썼고).

그간 내장산 이남에서 촬영한 단풍나무의 꽃 사진을 자세히 살펴볼 필요가 생겼다.

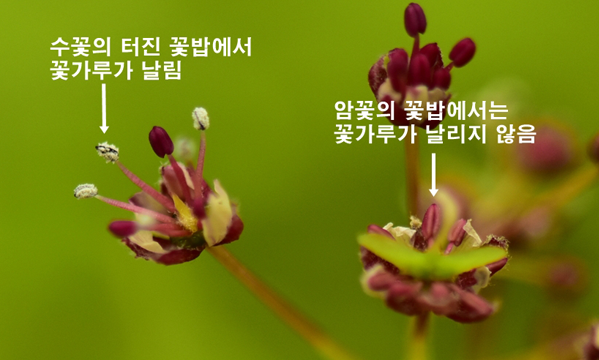

역시나! 양성화로 알았던 꽃에서 시과(翅果)가 성숙하기 시작했는데도 수술의 수술대가 전혀 신장(伸長)하지 않았고,

꽃밥이 터져 꽃가루를 날리는 모습도 발견할 수 없었다.

모두 암꽃이었던 것이다.

그러므로 단풍나무 꽃의 성 체제는 지금까지 알려진 수꽃양성화한그루(웅성양성동주)가 아니라 암수한그루(자웅동주)라는 이야기가 된다.

두 번째 의문은 양성화가 아닌 단성화(수꽃, 암꽃)가 시기를 달리해 피는 것을 이형자웅이숙이라는 용어로 표현해도 되는가 하는 점이다.

단풍나무는 단성화로 피므로 수꽃은 수술만 발달시킬 뿐 암술을 발달시키지 않으며, 암꽃은 암술만 발달시킬 뿐 수술을 발달시키지 않는다.

그래서 좀 애매하다. 이 경우 수술과 암술의 단위가 아니라 수꽃과 암꽃의 단위에서 생각해 볼 필요가 있다.

단풍나무의 경우 집단 내에서 수꽃부터 피우는 개체도 있고 암꽃부터 피우는 개체도 있다.

그러므로 서로 다른 방식을 취하는 개체들이 분명히 존재한다.

자예선숙과 웅예선숙이 아니라 자화선숙과 웅화선숙인 것이다.

그러므로 넓은 의미에서 이형자웅이숙이라는 용어를 단풍나무에 쓸 수 있어 보인다.

참고자료

김진석, 김태영. 2018. 한국의 나무. 돌베개.

이동혁. 2016. 한국의 나무 바로 알기. 도서출판 이비컴.

김갑태, 김희진. 2012. 단풍나무의 성 형태, 결실특성 및 종자활력. 한국임학회지.

글쓴이

광릉숲보전센터

전문의원 이동혁, 임업연구사 조용찬

년 월

년 월