울의 끝자락. 황량하다 싶을 정도로 탁 트인 겨울 대자연의 여백은 한결 풀이 죽었다. 그 여백을 따사로운 한 줄기 햇볕이 채워주고 있다. 바람은 아직 차지만 예전만큼 매정하지 않다. 온 몸을 감싸는 포근한 기운이 겨울 내내 긴장했던 몸을 나른하게 만들어 준다. 아! 이제 봄이 오는가 보다. 봄이 보여주는 아름다움은 여백의 미가 아니다. 파릇한 새싹이 돋아나고, 파란하늘을 지나는 구름이 손에 잡힐 듯 하며 푸르름이 공간을 가득 메우는 활력의 미다. 하지만 아직은 완연한 봄이 아니므로 활력의 미를 볼 수 없다. 대신 겨울의 여백이 봄의 따스함으로 채워지고 있다. 앙상한 가지가 하늘에 가느다란 그림자를 그린다. 가지와 하늘 사이의 넓은 공간에 무언가가 있다. 꽃눈이다. 작고 동그란 그것들이 봄의 햇볕을 머금어 반짝반짝 빛나고 있다. 자라서 꽃이 될 눈. 봄을 알리는 무언의 신호가 우리에게 ‘봄이 오고 있노라’ 말하고 있다.

풍년화, 생강나무, 산수유. 봄을 알리는 대표적인 봄의 전령사들이다. 봄이 오기도 전에 노란 꽃을 피워 봄을 재촉한다는 풍년화는 겨우내 꽃눈을 품고 있었다. 겨울 바람이 세차게 불 때마다 떨어지지 않으려 안간힘을 썼을 고마운 작은 꽃눈. 봄이 오는 지금, 풍년화 작은 꽃눈이 열리고 있다. 노란 빛이 보였다. 어서 꽃을 피워 풍년을 말해주오 풍년화여. 꽃눈에 실어보낸 간절한 바람이 드디어 꽃을 피웠나 보다. 모리스풍년화의 아름다운 꽃이 제일 먼저 수목원의 봄을 알렸다.

김유정의 소설 ‘동백꽃’에 나오는 늦은 봄에 피는 노란 꽃. 바로 생강나무다. 자잘한 노란색의 꽃이 가지에 붙어 잎보다 먼저 피는 생강나무의 꽃눈 몇몇이 열렸다. 부드러운 솜털들이 가득 붙은 생강나무의 꽃눈은 꽃이 될 준비를 하고 있다. 아니, 봄맞이 준비를 하고 있다.

목련이 피기 전부터 펴서 목련이 필 무렵에도 어김없이 피어 있다는 산수유 꽃도 봄 소식을 전하려나 보다. 간간히 나무마다 하나씩 산수유 꽃눈이 활짝 열린 채로 노란 빛을 보이곤 한다. 다른 것보다 유난히 빠른 속도로 꽃을 보이는 그들. 봄 소식도 제일 먼저 전해주기를. 산수유 꽃눈 가득 노란 빛이 보이면 드디어 완연한 봄이 올 것이다.

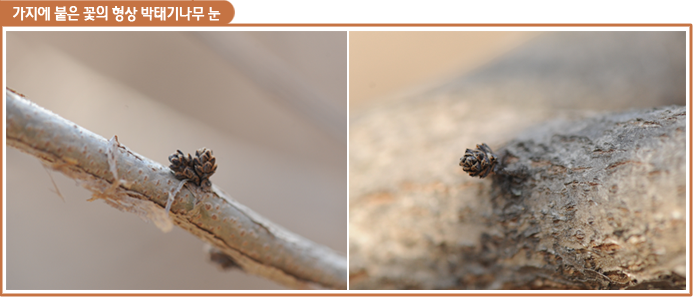

히어리 예쁜 꽃눈이 외투를 벗고 있다. 오므려진 장미꽃처럼 휘돌려 감싸진 겨울눈 외투 속에 진정한 꽃눈이 숨겨져 있다. 작은 종같은 노란 꽃을 대롱대롱 매달고 봄을 알릴 히어리가 햇빛을 바로 받아 꽃을 가득 피우기를. 박태기나무의 꽃눈은 그 자체가 마치 가지에 붙은 꽃의 형상을 하고 있다. 분홍색 밥알이 잔뜩 달릴 그 날이 기다려진다. 유난히 추웠던 겨울을 거뜬하게 버티도록 도와주었을 목련 겨울눈은 언제 보아도 든든하다. 다른 어느 겨울눈보다도 두툼한 겨울 외투다. 솜털로 가득 덮힌 목련 겨울눈이 거칠어지는 바람에도 끄덕 없다는 듯 굳건하게 하늘 위로 솟아 있다. 그는 3월 중순이 되면 봄 햇살을 받아 싱그러운 꽃을 피울 것이다.

하루가 다르게 세상이 변하고 있다. 우리가 사는 세상도 그러하고 식물들이 사는 세상도 그러하다. 그들의 세상은 계절의 미미한 변화가 만들어주는 시계보다 정확한 식물의 시간에 맞춰 돌아가고 있다. 추운 겨울을 겨울눈으로 버티다가 봄이 오기 전부터 순서대로 꽃눈을 만들어내 완연한 봄이 오면 어느 순간 멋지게 꽃을 피운다. 그들은 봄의 나무이며 봄의 정령이다. 여름이 되면 또 여름의 나무가 꽃을 피울 것이다. 수목원의 봄을 알리는 무언의 신호는 잔뜩 머금은 봄의 기운을 조금씩 내뱉으며 이렇게 또 하루를 보내고 있다. 그리고 우리는 그들을 통해 언제부턴가 봄을 느낀다. 봄, 봄, 봄. 봄이 오고 있다. 자, 이제 시작이다. 모두 숨을 죽이고 봄의 목소리를 듣자.