-

가구는(木家具)는 일반적으로 나무로 만든 가구를 의미한다. 한국의 전통 목가구는 원목을 사용하여 최대한 나무의 결(무늬)을 살려서 자연미를 추구하였다. 우리나라는 국토의 70%가 산림지대로 다양한 수종이 분포하고, 그 수종 들은 판재의 색감과 무늬결 그리고 재질 등의 독특한 특징을 갖는 수종들도 다양하게 분포 한다. 또한 우리나라는 뚜렷한 사계절과 여름 에는 고온·다습하고 겨울에는 저온·건조한 기후적 특성으로 나무의 나이테(연륜)가 뚜렷하게 나타 나므로 아름다운 무늬결을 얻을 수 있다. 그러나 여름과 겨울의 계절적 기후차이는 목재의 수축과 팽창에 영향을

주기에 휨과 갈라짐이 나타난다. 그러기에 무늬가 아름다운 느티나무와 먹감나무 등의 목재를 2~3㎜정도의 판재로 켜서 수축팽창이 적은 오동나무와 소나무 판재에 붙여 가구에 화장판재로 사용하였다.

일반적으로 한국의 전통 목가구는 조선시대의 가구를 의미한다. 가구는 생활공간별로 남성의 생활공간인 사랑방가구, 여성의 생활공간인 안방가구, 취사와 난방의 공간인 부엌가구로 크게 세가지로 나뉘며, 그밖에 기타가구로 수장가구, 제례가구 등으로 구분된다.

남성의 공간은 조선시대 선비들의 생활공간인 사랑(舍廊)과 공부를 하는 서재인 문방(文房) 으로 나뉜다. 사랑방가구는 주로 문방가구류가 주류를 이루는데 글을 읽고 쓰기 위한 서안, 종이와 먹 등을 보관하는 필통·지통·연상, 도서를 보관하는 책장과 책궤 그리고 함, 의걸이장, 문갑 등을 들 수 있다. 이들 가구의 재료는 가볍고 광택이 없이 부드러운 느낌과 소박한 느낌을 주는 오동나무를 주로 사용하였으며, 표면을 인두로 지져 짚으로 긁어내는 낙동을 하여 묵직하면서도 검소한 선비의 성품과 기품을 느낄 수 있도록 하였다. 수종별로 사랑방가구에 사용된 목재를 살펴보면, 한국의 목공예에 많이 사용되는 소나무는 부드럽고 소박한 질감으로 서안·연상·책장 등에, 부드러운 감촉의 은행나무는 정교한 조각이 가능하고 쉽게 터지지 않는 넓고 얇은 판재를 얻을 수 있어 필통·연상·팔걸이·목침 등에 사용하였다. 나무결이 곱고 단단한 박달·대추·배나무 등은 조각재로 인장 및 선초 등에 이용되었다.

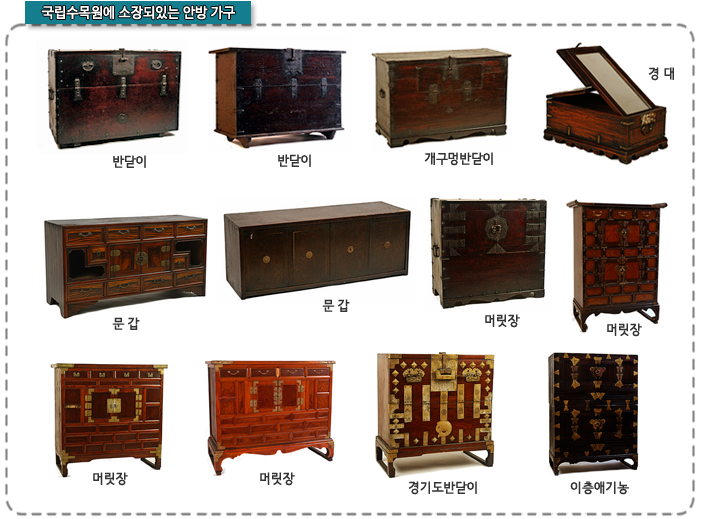

여성의 공간인 안방(안채)은 가정생활의 중심이 되는 곳으로 집안살림살이의 모든 일이 행해지는 공간이므로 온화하고 안정된 분위기의 공간이었다. 조선시대 여성들은 바깥나들이가 제한되어 쉽게 자연을 접하기 어려웠기에 꽃과 새 그리고 곤충 등과 같은 문양들을 가구에 시문하였다. 안방가구는 대부분 의복을 손쉽게 수납할 수 있는 장과 농 그리고 함 등이었다. 이들 안방가구는 아름다운 자연 나무결을 갖는 느티·먹감·단풍·느릅나무로 제작한 장, 은행·가래·피나무 등에 각을 한 조각장, 쇠뿔을 얇게 갈아 투명판에 족·황·녹·백·흑 등 당채로 그림을 그림 화각(華角)장 및 영롱하고 화려한 자개를 시문하고 옻칠을 한 나전칠기장 등으로 화려하며 금구장식하고, 아기자기한 가구가 주를 이루었다.

취사와 난방의 공간이며 식품과 식기의 저장 공간인 부엌은 다양한 역할과 구조를 갖는 공간이다. 부엌가구는 난방 및 음식조리 시 아궁이에서 나오는 연기 및 그을음을 자주 닦아주고 무거운 유기와 자기 등의 그릇을 쌓아 보관하기에 무게를 감당하고 설거지한 그릇의 흐르는 물에 의해 휘어지거나 갈라지지 않는 강한 목재를 선택하였다. 찬탁에는 물기에 강한 소나무로 굵은 기둥에 두꺼운 판재로 제작하였으며, 찬장은 음식을 보관하는 가구로 느티나무로 아름다움을 구사하고 여닫이문에는 얇은 한지를 발라 음식의 부패를 방지하였다. 부엌가구에는 소나무와 느티나무가 주로 사용되었고 얇아도 쉽게 터지거나 휘지 않는 가래나무·호도나무·피나무·은행나무 등도 사용되었다.

이와 같이 우리의 조상들은 자연적인 재료를 이용하여 순수하고 소박함을 강조하여 목가구 및 목공예품 만들어 사용 하였다.

-