-

재 우리가 살고 있는 시대에서 "정원"의 의미를 되짚어보기 위해 고조선에서부터 현대까지 한국 정원이 어떻게 변화해왔는지 지난 달 웹진에서부터 그 역사를 짚어보고 있다. 이번 달 웹진에서는 조선의 전통정원에 대해 살펴보겠다.

조선시대의 경우 전통정원은 분류기준에 따라 다양하게 구분될 수 있다. 일반적으로 신분 계층에 따른 조경 요소들의 차이나 식재 식물의 의미에 있어서 차이를 보이므로 크게 궁궐정원, 사대부정원, 촌락 및 서민 주택정원, 사찰정원 등으로 나눌 수 있다. 사대부정원은 상류 주택정원과 별서정원으로 세분화될 수 있다.-

궁궐정원

- 경복궁, 창덕궁, 창경궁과 같은 궁궐정원의 특징은 공간 구성이 정형적이라는 점, 조경공간이 후원 중심으로 조성되었다는 점과 조경요소 중 장식적 요소가 적극적으로 도입되었다는 점이다.

- - 식재 식물

회화나무[槐]와 같은 상징적 수목에서부터 경관 혹은 관상을 목적으로 한 영산홍[映山紅], 모란[牧丹]과 같은 화관목과 원추리[萱], 옥잠화 같은 초화류를 식재하였고, 살구나무[杏], 앵두나무[櫻桃], 매화나무[梅], 음나무[刺桐] 등은 식용 혹은 약용 목적으로, 밤나무[栗]는 위패 제작, 뽕나무[桑]는 양잠, 쉬나무는 등잔불 기름, 황벽나무는 염료, 약재, 살충제 등으로 쓰기 위한 실용적 목적으로 식재하였다. - - 식재 기법

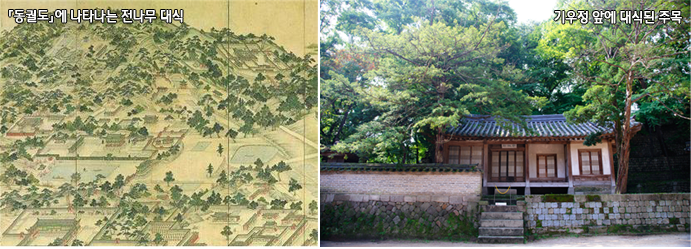

창덕궁 후원의 전나무 두 그루가 마주보고 식재되어 있는 춘당대는 문무과시험, 군사훈련, 시사, 망배례, 연희 등 주요 행사장의 경계로 식재한 것으로, 이러한 대식(對植)은 음양사상과 함께 질서와 정형성을 부여하며 강학 공간 등에 식재되었다.

-

- - 수경기법

정자, 방지, 곡지 및 계류 등 다양한 수경기법을 최대한 활용하였다. - - 공간 요소 및 점경물 요소 활용

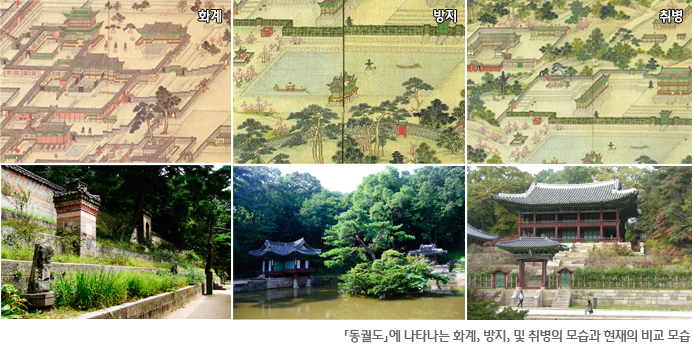

아미산을 비롯한 화계, 연지, 괴석, 분재, 과학기기(해시계, 기상관측시설)등과 취병, 병풍, 핍(乏)도 곳곳에 있었으나 지금은 사라져서 현재 취병의 제작방법과 재료에 대해서는 밝혀진 바가 없다. 특히 현대에서는 볼 수 없는 것 중의 하나가 '취병'으로 시선 차폐와 공간 분할을 통하여 위요된 공간을 조성하고, 자연 경관의 배경으로써 관상 효과를 증대시킨다. 이에 대한 복원 연구가 활발히 이루어지고 있고 궁궐 정원을 재현할 때, 응용 가능한 요소라 판단된다.

- - 수경기법

-

별서정원

- 담양 소쇄원, 보길도 세연정, 강진 다산초당, 영양 서석지 등의 별서정원의 특징 중 가장 두드러진 것은 사상적 의미를 부여하여 조성하였기에 기능 및 성격에 따른 공간분화가 미흡하나 성격상 폐쇄성이 농후하다는 점이다. 또한 기존의 환경조건을 최대한 활용하여 임천형태의 정원을 조성하였다.

- - 식재식물

주로 식재된 수종은 소나무[松], 느티나무[槐], 대나무[竹], 연꽃[蓮], 배롱나무[紫薇], 버드나무[柳] 등이며, 소나무, 대나무, 매화는 '세한삼우(歲寒三友)'라는 이름으로, 소나무, 대나무, 국화, 매화는 '사우(四友)'라는 이름으로 상징을 부여하였다(그림 4 참조). - - 식재기법

별서정원에서의 식재는 유교 및 도교의 의미를 부여한 상징성, 사생활 보호 등의 기능성, 지역별 기후에 따른 생태적 특성에 의해 좌우된다. 본가지역과 별서지역을 차폐하는 기능으로서 다산초당, 소쇄원 등에서는 군식기법을 많이 사용하였다. 주변의 배경림으로서 송림이나 죽림 등의 군식을 정원의 한 요소로 많이 활용하였다.

-

- - 수경기법

자연계류를 최대한 활용하여 내원에 물을 도입하여 활용하는 기법이 돋보인다. 방지의 경우, 우주의 존재를 상징적으로 표현한 것으로 방지 내에는 수위를 조절하기 위한 조절장치가 있다. 강진 다산초당의 경우 방지는 물의 저장고 역할로 보고 식용 가능한 식물이나 물고기를 사육하여 실용적으로 활용한 공간으로서의 의미를 가진다. - - 공간 요소 및 점경물 요소 활용

별서정원의 경우 자연 상태의 바위에 이름을 부여하여 바위 본래 모습대로 정원 속에 포함시키려고 의도하였다. 방지 내 원도에 삼신산, 무산십이봉 등 의미를 부여한 석가산을 조성하였고, 바위에 암각기법으로 자신의 사상을 표현하기도 하였다. 이는 자연을 사유화하는 하나의 방식으로 명명을 통해 소유하고자 한 것이다.

- - 수경기법

-

주택정원

- 구례 운조루, 강릉 선교장, 함안 무기연당 등의 주택정원은 신분 및 성에 의한 공간 분화가 뚜렷하게 이루어진다는 점이다

- - 식재 식물 및 식재 기법

공간별로 식재 식물을 살펴보면, 첫째, 사랑채를 중심으로 한 공간에는 의미가 있는 매화, 국화, 난 등의 식물을 식재하였 다. 조선 후기로 오면서 별도의 사랑채인 별당을 조성하는 경우가 생겨나기도 하였다. 둘째, 뒷마당은 장독대, 우물과 함께 앵두나무, 감나무 등의 과수를 식재하였고, 셋째, 바깥 공간을 중심으로 한 외정에는 소나무와 같은 수종을 심어 지표로 삼기도 하고 계류가에 버드나무를 심기도 하였다. 그러나 조선 후기로 갈수록 바깥 공간을 채소밭, 약초밭 등으로 활용하는 사례가 많아졌다. - - 수경기법

외정을 중심으로 한 방지를 조성한 것이 특징이다. - - 공간 요소 및 점경물 요소 활용

자연스러운 비탈면을 계단식으로 꾸민 화계뿐만 아니라 경사가 없는 곳에는 화오를 조성하여 매실나무, 복사나무 등을 식재하여 매오(梅塢) 또는 도오(桃塢)라고 불렸다. 그 밖에 물확, 장독대 등 생활과 관련된 점경물 요소들을 활용하였다.

이와 같이 조선시대 전통정원의 경우 식재 식물, 식재 기법, 수경 기법 등에 대한 사료를 토대로 당시의 정원을 유추할 수 있었으며 현재의 정원과도 비교해볼 수 있었다. 다음 달 웹진에서는 근대에서부터 현대의 정원까지 그 변화를 살펴볼 것이다.

이와 같이 조선시대 전통정원의 경우 식재 식물, 식재 기법, 수경 기법 등에 대한 사료를 토대로 당시의 정원을 유추할 수 있었으며 현재의 정원과도 비교해볼 수 있었다. 다음 달 웹진에서는 근대에서부터 현대의 정원까지 그 변화를 살펴볼 것이다. -

-