-

-

란(寒蘭)은 난초과 Cymbidium 속의 식물로서 학명은 Cymbidium kanran Makino 이다. 한란은 추운 계절에 꽃이 피는 난초라는 의미로서 찰 한(寒)자를 붙여 한란(寒蘭)이라고 부르는데, 늦가을과 초겨울에 걸쳐 개화를 함으로써 동란(冬蘭)의 종류에 포함된다. 한겨울에 홀로 고고이 꽃을 피우며 그 아름다움으로 인하여 많은 도채꾼들의 표적이 되었다. 또한 환경변화와 토지이용에 따른 자생지의 감소는 한란과 한란 자생지를 천연기념물로 지정하여 보호하는 지경에까지 이르게 만들었다.

한란은 우리나라 제주도의 한라산을 비롯하여 일본과 중국의 남부지방 그리고 대만 등의 지역에 제한적으로 분포하는 상록성 초본식물이며, 상록활엽수림 및 낙엽활엽수림에 분포한다.

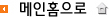

제주특별자치도 서귀포시 상효동에 위치한 한란 자생지 면적은 약 39ha로 돈내코 계곡을 따라 띠상으로 존재하고 있다. 제주의 하천은 비가 내린 직후에만 유수가 나타나는 건천으로, 이것은 한라산 유역이 층리나 절리, 동굴이 잘 발달한 현무암질 용암이나 조면현무암질 용암으로 구성되어 있어 빗물이 지하로 쉽게 침투하기 때문이다. 따라서 제주 하변 상록활엽수림은 비교적 건조한 조건이지만, 돈내코 계곡과 같이 연중 유수가 존재하는 지역은 다른 하천에 비해 습하고 서늘한 환경을 이루며, 풍부한 생물 서식처를 제공하는 특수 지역에 해당한다.

제주특별자치도 서귀포시 상효동에 위치한 한란 자생지 면적은 약 39ha로 돈내코 계곡을 따라 띠상으로 존재하고 있다. 제주의 하천은 비가 내린 직후에만 유수가 나타나는 건천으로, 이것은 한라산 유역이 층리나 절리, 동굴이 잘 발달한 현무암질 용암이나 조면현무암질 용암으로 구성되어 있어 빗물이 지하로 쉽게 침투하기 때문이다. 따라서 제주 하변 상록활엽수림은 비교적 건조한 조건이지만, 돈내코 계곡과 같이 연중 유수가 존재하는 지역은 다른 하천에 비해 습하고 서늘한 환경을 이루며, 풍부한 생물 서식처를 제공하는 특수 지역에 해당한다.

한란 자생지가 위치한 서귀포 지역의 1961년부터 2013년까지의 평균기온 및 평균연강수량은 각각 16.3 ℃ 및 1,844 mm로서 제주도 평균보다 높고 다우지역이며, 난온대림 (warm temperate forest)에 속한다. 제주도 모든 지역에서 평균 기온과 강수량의 증가가 나타나고 있지만 특히 서귀포 지역에서 평균기온, 온난야율, 열대야일수의 증가가 뚜렷하게 나타나고 있으며, 최저기온의 변화가 최고기온의 변화보다 뚜렷하게 나타나고 있다. 꽃눈이 분화하는 여름철 서귀포 지역의 평균기온과 온난야율, 열대야일수의 증가는 한란의 꽃눈 분화에 영향을 줄 것으로 생각된다.

한란의 개화시기의 자생지의 일평균온도는 5.7℃, 일평균습도는 75.8%로 서귀포시의 일평균온도(약 3.3℃)보다는 낮게 나타났고, 서귀포시의 일평균습도(약 15%)보다는 높게 나타났다. 서귀포시에 비해 서늘하고 습한 자생지의 환경은 한란이 자생하기에 매우 적합하며 이러한 한란의 생육환경은 자생지가 제한적일 수 밖에 없는 원인으로 작용한다. 토양 온도는 평균 16.5℃로 나타났고, 토양습도는 평균 37.3%이었으며, 낙엽층 두께는 평균 4.3㎝이었다. 수관열림도 평균은 15.5%로 분석되었고, 광량은 평균 8.5 mol・m-2・day-1 이었다.

한란의 개화시기의 자생지의 일평균온도는 5.7℃, 일평균습도는 75.8%로 서귀포시의 일평균온도(약 3.3℃)보다는 낮게 나타났고, 서귀포시의 일평균습도(약 15%)보다는 높게 나타났다. 서귀포시에 비해 서늘하고 습한 자생지의 환경은 한란이 자생하기에 매우 적합하며 이러한 한란의 생육환경은 자생지가 제한적일 수 밖에 없는 원인으로 작용한다. 토양 온도는 평균 16.5℃로 나타났고, 토양습도는 평균 37.3%이었으며, 낙엽층 두께는 평균 4.3㎝이었다. 수관열림도 평균은 15.5%로 분석되었고, 광량은 평균 8.5 mol・m-2・day-1 이었다.

한란의 자생지의 환경은 과거 토지 이용이 활발했던 구역과 2차천이가 이루어진 구역이 차이를 보였으며, 한란은 주로 수관열림이 적어 대기온도와 토양온도가 낮고 공중습도가 높으며 토양의 답압이 심하지 않아 배수가 원활한 상록활엽수림 아래에 분포하고 있었다. 효동 한란 보호 구역 내에서, 상록활엽수는 구실잣밤나무, 소귀나무, 굴거리나무, 좀굴거리나무, 사스레피나무, 모새나무 등이 비교적 빈번하게 관찰되었으며, 낙엽활엽수는 상수리나무, 천선과나무, 윤노리나무, 예덕나무, 산검양옻나무, 참꽃나무 등이 주로 확인되었다.

효동 한란 보호 구역 내에서, 상록활엽수는 구실잣밤나무, 소귀나무, 굴거리나무, 좀굴거리나무, 사스레피나무, 모새나무 등이 비교적 빈번하게 관찰되었으며, 낙엽활엽수는 상수리나무, 천선과나무, 윤노리나무, 예덕나무, 산검양옻나무, 참꽃나무 등이 주로 확인되었다.

상효동 한란 자생지 보호구역내 관속식물은 86과 173속 203종 2아종 13변종 2품종의 총 220분류군으로 조사되었다. 조사 지역 내에서 관찰된 희귀 및 멸종위기식물은 총 17분류군, 귀화식물은 7분류군 그리고 식재된 것으로 추정된 원예 및 재배 식물은 30분류군이 확인되었다. .

한란 자생지의 수목분포도와 식생단면도를 작성한 결과 곰솔 아래에 한란이 일부 분포하고 있지만 대부분 구실잣밤나무 아래에 분포하고 있었으며, 수관층 구성 개체목에 접하여 생육하고 있는 개체 역시 다수 관찰할 수 있었다.

범지구적으로 일어나고 있는 기후변화와 토지이용은 한란 자생지의 환경을 변화시키고 면적을 축소시키고 있다. 과거 한란 자생지가 연료림으로 사용되던 소나무림에서 현재는 구실잣밤나무가 우점하는 상록활엽수림으로 천이되는 것 또한 이러한 영향에 의한 것이다. 다만 현재 대부분의 한란 개체가 소나무류가 아닌 구실잣밤나무 아래에서 생육하고 있는 것은 종 자체의 넓은 환경 적응성을 대변하고 있으며, 보전을 위해 펜스설치 및 감시활동과 같은 관리 활동이 이루어져 현재는 천이가 매우 더디게 진행되고 있는 것으로 판단된다. 또한 뿌리 공생 난균근균의 지속적인 활동은 자생지 변화에 적응하는데 도움을 준다. 따라서 자생지 환경 및 식생에 대한 관리는 과거 조건을 고려하여 밀도 조절 등이 제안할 수 있다. 그러나 한란 개체군 동태에 대한 자료 축적 이후 접근하는 것이 바람직하다.

범지구적으로 일어나고 있는 기후변화와 토지이용은 한란 자생지의 환경을 변화시키고 면적을 축소시키고 있다. 과거 한란 자생지가 연료림으로 사용되던 소나무림에서 현재는 구실잣밤나무가 우점하는 상록활엽수림으로 천이되는 것 또한 이러한 영향에 의한 것이다. 다만 현재 대부분의 한란 개체가 소나무류가 아닌 구실잣밤나무 아래에서 생육하고 있는 것은 종 자체의 넓은 환경 적응성을 대변하고 있으며, 보전을 위해 펜스설치 및 감시활동과 같은 관리 활동이 이루어져 현재는 천이가 매우 더디게 진행되고 있는 것으로 판단된다. 또한 뿌리 공생 난균근균의 지속적인 활동은 자생지 변화에 적응하는데 도움을 준다. 따라서 자생지 환경 및 식생에 대한 관리는 과거 조건을 고려하여 밀도 조절 등이 제안할 수 있다. 그러나 한란 개체군 동태에 대한 자료 축적 이후 접근하는 것이 바람직하다.

-