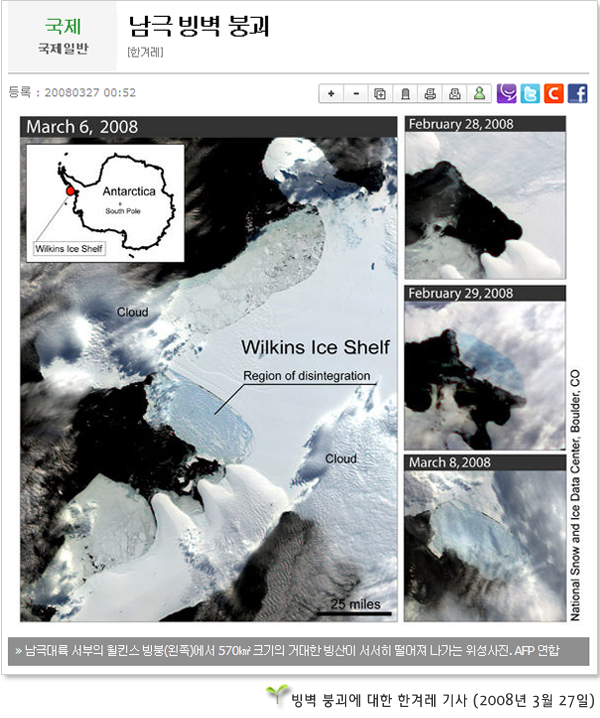

우리는 오래전부터 “지구온난화”라는 말을 들어왔고, 석유, 석탄 등 화석연료의 사용증가로 인한 “온실효과”와 냉장고, 에어컨으로 대표 되었던 프레온 가스의 영향으로 인한 “오존층 파괴”등에 대하여도 귀가 따갑게 들어왔다. 그러다가 최근에는 “지구온난화” 보다는 “기후변화”라는 단어를 텔레비전이나 신문, 잡지 등의 방송매체와 각종 심포지엄 등의 학술적인 자리에서 쉽게 접하고 있다. 지구온도 상승에 따른 기후변화는 자연생태계에 심각한 변화를 일으킬 수 있으며, 우리 인간에게도 치명적인 결과를 가져올 수 있기 때문이다. 매스컴 등에서 이러한 경고로 많이 이용되는, 커다란 남극의 빙하가 무너져 내리는 심각한 장면은 누구나 한번쯤은 봤을 것이다.

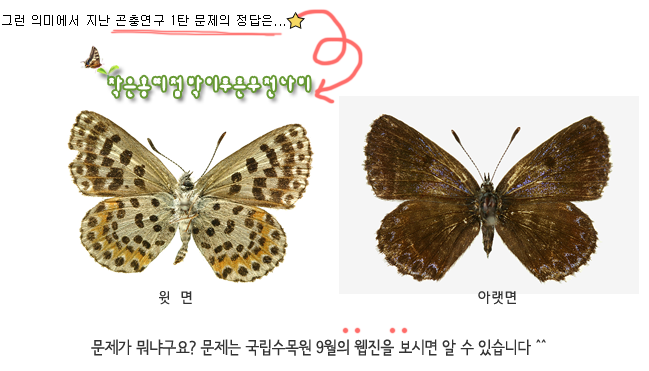

기후변화와 관련된 연구는 다양한 분야에서 진행되고 있다. 쇠찌르레기의 산란시기가 빨라지고, 벚꽃의 개화시기가 빨라지고 있다는 연구결과가 보고되어 있으며, 유럽과 북미의 연구에 의하면 지난 세기 동안 나비 중 비이주성 종의 분포가 35-240km 북상한 것으로 밝혀지는 등 기후변화에 따른 곤충의 서식지 이동 및 생태변화가 보고되고 있다. 또한 온도 상승에 취약한 고산지역에 사는 생물들의 변화 등이 예상되고 있다. 우리나라에서는 이전에 보이지 않던 곤충 들이 보이기도 하며, 이들 중에는 대발생으로 문제가 되고 있는 종 들도 있다. 몇 년전부터 이슈화된 “꽃매미”는 아열대지역 분포 종으로 예전에는 우리나라에서 살지 못했던 곤충이다. 이 꽃매미는 알로 겨울을 나는데, 한국의 겨울기온이 예전보다 올라가면서 겨울나기가 가능해졌고 이로 인해 한국에 정착을 할 수 있게 된 것이다. 더불어 이 침입종에 대한 국내의 포식 혹은 기생곤충들의 역할이 없는 상태여서 전국에 피해를 입힐 만큼 개체수가 증가하게 된 것이라고 보고 있다. 이처럼 기후변화와 관련한 생물의 변화양상을 구명하여 안정적인 산림생태계 유지관리 및 보존을 위한 기초자료의 확보가 필요하며, 이러한 기후변화에 의한 생물상 변화 등의 예측 등 대책마련을 위하여 우리 국립수목원에서도 기후변화 취약 식물을 중심으로 개화시기 등에 대한 연구를 수행 중이다.