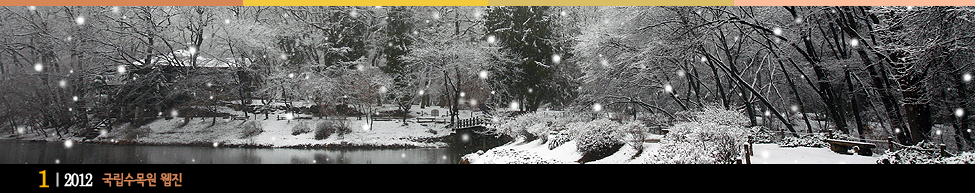

림생물과 관련한 호기심과 재미를 유발할 수 있는 과학적 지식을 누구나 쉽게 이해하고 흥미를 가질 수 있도록 재밌게 들려주는 생물세상 이야기!! 이번 웹진 1월호에서는 현미경으로 본 식물의 세계, 식물 큐티클에 대하여 소개한다.

식물은 다양한 외부환경의 자극으로부터 자신을 보호하기 위해 여러 가지 장치를 가지고 있다. 식물의 표피세포의 큐티클도 그러한 장치 중의 한가지이다. 큐티클은 식물체 외부에 위치한 지방성의 얇은 막으로 식물체와 외부환경과의 경계를 이루어서 다양한 기능을 수행한다. 식물표피에 대한 기계적인 보호 뿐만 아니라 식물체내부의 수분 발산을 막고 자외선으로부터 식물의 DNA를 보호하고, 외부로부터의 병원균의 침투와 각종 오염물질, 강한 태양열, 온도의 변화에 의한 기계적인 손상을 방지하는 역할을 한다. 또한 물리ㆍ화학적 손상에 강하기 때문에 식물체가 썩어 없어진 후에도 장기간 토양 및 퇴적암내에 보존되어 화석으로 잔존할 수 있어 계통학적 연구의 대상으로 선호되고 있다.

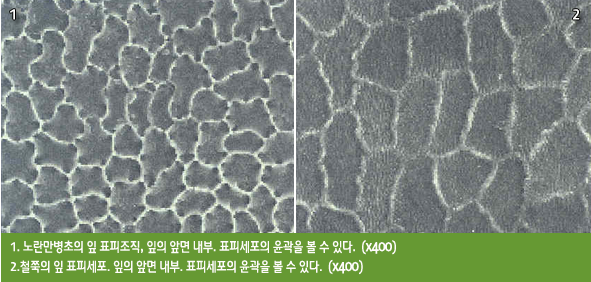

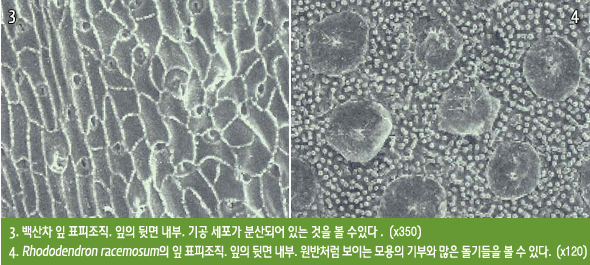

소나무류나 호랑가시나무, 만병초 등 식물과 같이 잎의 큐티클 층이 두껍게 발달한 식물은 표피세포의 형태관찰이 매우 어렵다. 그러나 큐티클을 분리하여 외면과 내면을 관찰할 경우 일반적인 표피세포 관찰로는 확인하기 어려운 여러 가지 형태적 특징을 관찰할 수 있는 장점이 있다. 이러한 큐티클 미세형태가 식물의 분류 및 계통연구에 유용한 정보를 제공하며, 특히 식물화석의 동정에 필요한 대조자료로서 현생식물의 큐티클이 활발히 연구되고 있다.

큐티클을 관찰하기 위해서는 잎의 중앙부를 5㎟정도의 크기로 여러 개를 잘라 2~10% 크롬산용액에 일정시간 넣어두면 유기물이 분해되고 큐티클이 분리된다. 분리된 큐티클을 증류수로 여러 번 씻어 말린 후 양면테이프를 이용하여 주사전자 현미경 사료대에 부착한 후 금으로 코팅하여 주사전자현미경(SEM)으로 관찰하면 된다.

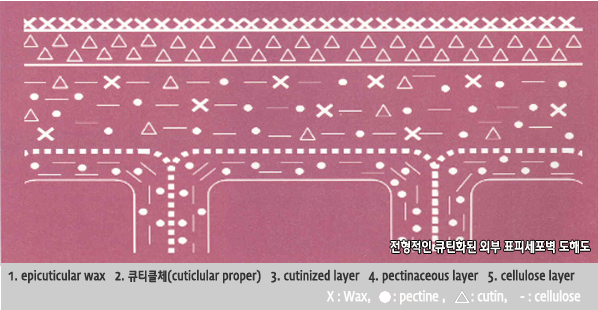

큐티클층(cuticular membrane)은 큐티클(cuticle)와 동의어이다. 이는 지질 친화성 염료로 염색이 잘되고 표피세포 외벽 펙틴층(pertinaceous layer)의 외부에 위치하며, 유기용매를 사용하여 분리할 수 있는 층이다. 큐티클체(cuticular proper)는 큐티클과 동의어이나, 최근에는 잘 사용하지 않으며 여러 식물기관 표면에 있는 다당류가 없는 얇은 막(thin polysaccharide-free region)이라는 의미로 쓰여 졌다. 또한 큐티클 기질(cuticular matrix)은 큐틴, 큐티클 전구체인 큐탄, 다당류 등으로 구성된 불용성 종합체를 의미하며, 이는 대부분 큐티클층을 이루고 있으나 유리된 큐티클에서 모든 수용물질을 용해한 것이다. 한편 큐티클층 표면에 있는 납질(epicuticular waxes)은 유기용매체를 사용하여 큐티클층으로부터 제거할 수 있는 모든 수용성 큐티클지질을 의미하며 대부분 식물에서 다량 분비되고 쉽게 용해되지 않는 특성 을 갖고 있다. 이상에서 논의된바 큐티클은 지금까지 사용된 용어 즉 큐티클층, 큐티클체, 큐티클 기질 그리고 큐티클 납질을 모두 포함하는 광의적 의미로 사용되고 있다.

그리고 전자현미경과 화학 분석기법의 발달로 1960년대 중반부터 1970년대 중반에 걸쳐 큐티클 미세구조 및 보다 정확한 화학 조성이 확인되었다.

그러나 식물분류 및 계통학적 관점에서 큐티클 구조는 환경적 요인에 따라 변이가 많이 나타나기 때문에 분류 및 계통학적 형질로 채택하기를 꺼려하는 경향이 있었다. Salisbury와 Pant(1958)는 종 및 속내 큐티클 형태의 변이가 종간 및 속간 형태의 변이보다 다양하다는 연구결과로 부터 분류 및 계통학적 형질로서 부적합함을 보고하였다. Waston(1974)은 빛의 강도에 따라서 표피세포 측벽을 형성하는 큐티클 구조의 변이가 많이 나타난다는 사실을 보고하였으며, Allsopp(1954)은 영양분 특히 당의 농도에 따라 표피 및 기공세포 큐티클의 형태가 다양하게 나타남을 확인하였다. 그러나 큐티클 미세구조의 분류 및 계통학적 의의에 대한 부정적인 연구 결과들은 광범위한 분포영역을 갖는 한 분류군내 전체 식물을 대상으로 한 포괄적인 연구가 없이 국지적으로 분포하는 소수의 산발적 분류군을 연구대상으로 수행된 것들이었다. 한편, Bornemann(1856)은 최초로 큐티클 구조에 대한 연구를 종합하면서 이의 분류학 및 계통학적 중요성을 강조하였으며, Bandulska(1929)는 화석 및 현생 피자식물을 대상으로, Florin(1931, 1933)은 현생 및 화석 나자식물을 대상으로 큐티클 구조의 분류 및 계통적 의의를 확인하였다. Stace(1965)는 당시까지 이루어진 큐티클의 형태에 관한 연구를 종합하면서, 이들이 분류, 계통 및 고식물학적으로 의미가있음을 확인하였다. 그리고 Ferguson(1971)은 현생 쌍자엽식물을 대상으로, Gomlinson(1974)은 단자엽식물을 대상으로 큐티클 분석에 대한 분류 및 계통적 유용성과 그 중요성을 거듭 강조하였다.

큐티클은 화학적으로 안정된 구조물로서 강한 물리, 화학적 충격에 강하고 지질층내에서도 장기간 보존되기 때문에, 현생 및 화석 식물체에서 분리하여 형태적 특징들을 관찰할 수 있다. 표피세포의 큐티클에서 관찰 가능한 미세구조의 특징들은 식물의 식별, 분류 및 계통추정은 물론 기능형태학적으로 중요한 정보를 제공한다는 것이 여러 연구에서 확인된 바 있다. 특히 분리된 큐티클은 표피세포 표면의 형태적 특징은 물론 내면의 형태적 특징까지 관찰할 수 있다는 장점이 있다. 표피 세포 표면의 형태적 특징에 대해서는 수많은 정보가 축적되어 있으나 내면에 대해서는 많은 시간이 필요한 연구 방법상의 문제점 때문에 아직 많은 분류군을 대상으로 한 포괄적인 연구가 미진항 상태이다. 그러나 표피세포 내면도 매우 다양한 형태적 특징을 가지고 있다는 사실이 고식물학적 연구와 일부의 현생식물을 대상으로 한 연구에서 이미 확인된 바 있다. 큐티클은 식물체와 환경의 최종 경계를 이루며 식물체가 환경에 대응하여 형성함으로 자체의 독특한 화학조성과 함께 다양한 기능을 가지고 있다. 특히 큐티클 구조가 나타내는 변이적 유연성의 특징을 사용하여 계통 연구는 물론 생태학적, 생리학적, 그리고 병리학적 연구 등을 포함한 다양한 분야의 연구가 가능하다.