-

구의 여섯번째 대멸종 시대와 마주하고 있는 지금, 생물다양성 보전은 인류 본연의 의무라는 우리의 인식은 증가하고 있다. 12.5%에 가까운 관속식물이 멸종 위기에 놓여 있고, 희귀 및 위협종의 보전은 중요한 국제적 관심사이다.

난초과는 25,000종 이상을 포함하는 속씨식물 중 가장 다양성이 높은 과이다. 그 속에는 5개 아과 (subfamily), 약 870개 속 (genera)을 포함하고 있으며, 남극 지역을 비롯하여 모든 대륙에서 자라고 있다. 난초과 식물의 분포와 풍부성은 열대지역에서 가장 뚜렷하고 높게 나타나고 있으며, 식물 다양성 및 높은 고유성(endemism)의 핫스팟(hotspot) 지역이 그 뒤를 이루고 있다. 난초과 식물이 풍부한 지역은 남아메리카 안데스 북부, 마다가스카르, 착생 난초 중심의 수마트라 및 보르네오, 착생 및 지생 난초 중심의 인도차이나, 그리고 지생 난초가 매우 풍부한 서부 호주의 남서 지역 등을 꼽을 수 있다.

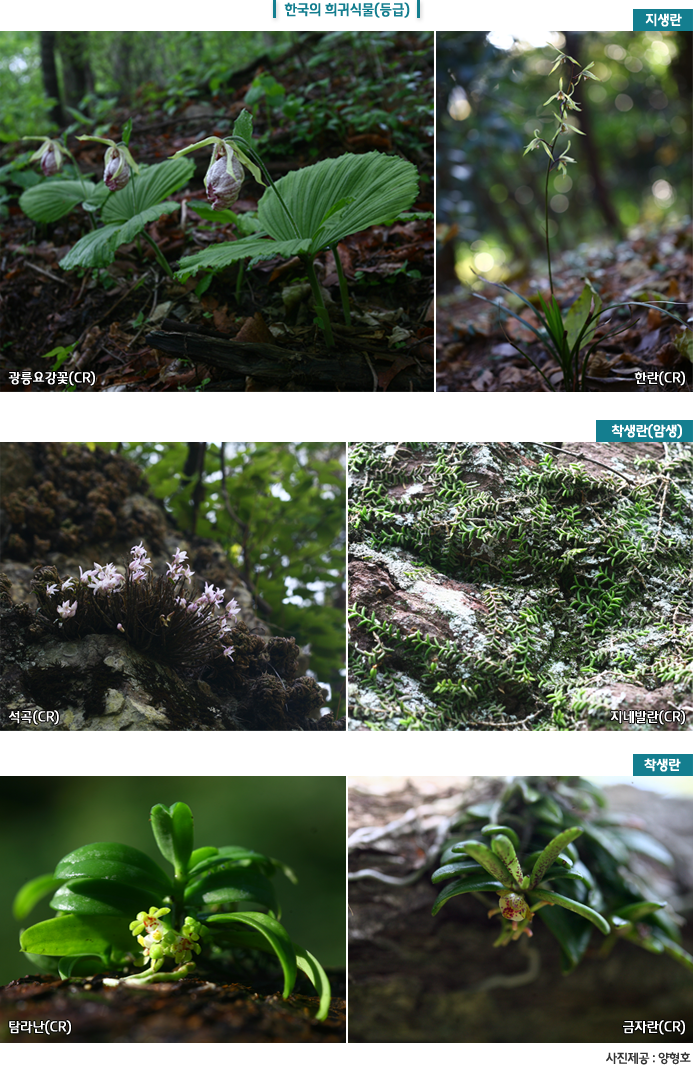

난초과 식물은 다른 어떤 식물보다 자연적, 인위적 훼손에 많이 노출되어 있으며, 위협받고 있는 속 및 종의 비율이 높다. 특히, Drakaea 속은 10개 종으로 분류되어 있으나, 이 중 5개 종이 멸종위기종으로 간주되어지고 있다. 그리고 우리나라의 경우, 산림청 (2008)은 한란, 광릉요강꽃, 무엽란, 혹난초 등 50 종의 난과 식물을 희귀 및 멸종위기 식물로 지정하고 관리하고 있으며, 이는 전체 난초과 식물 571종의 8%를 차지하고 있다.

IUCN(1999)에서는 멸종된 식물종의 절반 정도를 다년생 초본 식물로 파악하고 있는데, 3분의 2 정도의 난초과 분류군들은 착생(epiphyte) 및 암생(lithophyte) 식물이며, 나머지가 지생종(terrestrial species)이다. 따라서 3분의 1에 해당하는 한란, 광릉요강꽃 등의 지생 난초과 식물들이 기후변화와 같은 환경변화와 인위적 훼손 등에 의해 더 높은 멸종위기에 노출되고 있는 것으로 판단할 수 있다.

식물의 희귀성 또는 멸종위기성에 대한 많은 문헌들이 존재하지만, 특히 아시아 난초과 식물의 희귀성과 멸종위기성을 가져오는 요인이 되는 서식지 특이성과 화분매개자 (pollinator) 습성 등이 비교적 자세히 연구되어 있지 않다. 또한 생태적 특수성 (Ecological specialization)은 난초과 식물의 풍부한 종다양성에 기여하고 있을 뿐만 아니라 높은 위협 수준과 직접적으로 연결되고 있다. 그러나 생태적 특수성은 매우 복잡하며, 그러한 속성은 난초과 식물의 보전 전략의 개발과 적용에서 특수한 모델을 요구하고 있다.

난초과 식물의 보전에서 나타나는 뚜렷한 문제점은 현화식물 중 가장 풍부한 다양성을 나타내고 있음에도 불구하고 난초과 식물이 뚜렷한 생태계 서비스와 연결하기 어렵기 때문이다. 수질, 공기 정화 및 토지 생산성 제공 등을 포함하는 생태계 서비스는 생물다양성과 연결되고 있다. 그러나 난초과 식물의 제한적인 풍부성과 위치는 그 스스로 지구 생태계 서비스에 대해 기여하기에 부족함이 존재한다. 따라서 난초과 식물의 보전은 생물지표(boindicators)와 생태계 건강성의 지표, 그리고 효과적인 보전생물학적 전략 연구로서의 가치가 크다.

난초과 식물의 보전에서 나타나는 뚜렷한 문제점은 현화식물 중 가장 풍부한 다양성을 나타내고 있음에도 불구하고 난초과 식물이 뚜렷한 생태계 서비스와 연결하기 어렵기 때문이다. 수질, 공기 정화 및 토지 생산성 제공 등을 포함하는 생태계 서비스는 생물다양성과 연결되고 있다. 그러나 난초과 식물의 제한적인 풍부성과 위치는 그 스스로 지구 생태계 서비스에 대해 기여하기에 부족함이 존재한다. 따라서 난초과 식물의 보전은 생물지표(boindicators)와 생태계 건강성의 지표, 그리고 효과적인 보전생물학적 전략 연구로서의 가치가 크다.

난초과 식물의 지속성은 비생물(외부 요인) 및 생물(외부 및 내부) 인자들과 연결되어 있다. 예를 들면, 지생 난초식물의 경우 다른 요인들 보다 주위 토양의 균근균(mycorrhiza) 존재 및 활력이 난초종의 지속성에 즉각적으로 영향을 준다.

난초과 식물의 희귀성 창출 인자 중 외생 요인은 종의 분포와 풍부성에 직접적 영향을 주는 채집과 토지이용 변화와 같은 인위적 위협이 해당된다. 인위적 간섭은 또한 난초 개체군 생활사 지속에 필요한 환경과 서식 변화를 가속시킨다. 숲 이용 변화, 병해충 및 확산, 화재, 토양 염화 (Salinization), 건조화 등의 인자들 역시 이러한 외생 요인에 포함된다. 우리나라의 지역 식물상은 과거 마을숲 이용과 같은 전통적 생활방식 변화에 의한 숲 이용 정지에 따른 환경 변화가 대표적인 변화 요인으로 작용하고 있다.

역사적으로, 야생 난초 식물의 수집은 많은 종들을 위협하고 멸종에 이르게 하였다. 1800년대 중반부터 제1차 세계대전 사이의 기간을 식물 수집의 황금기로 표현하고 있는데, 이 시기에 브라질, 콜롬비아 등의 남미 지역, 버마, 보르네오, 뉴기니 등의 동남아시 지역에서 난초과 식물들이 높은 관상 가치에 의해 탐사되고 남획되었다. 한국에서는 식물동호회 및 디지털카메라 확산에 따라 식물다양성에 대한 접근이 용이해졌으며, 이에 따른 민간 식물 탐사 및 수집 압력이 매우 높은 수준에 이르고 있으며, 난초과 식물 역시 남획에 노출되어 있다.

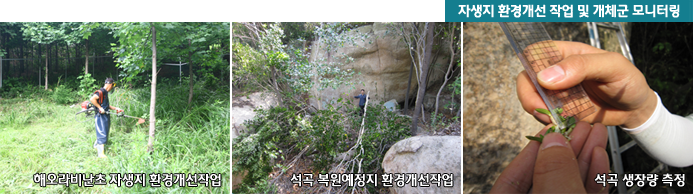

내생 요인 및 멸종위기성은 자연 또는 생물 인자에 의한 결과로서 풍부도와 분포에 대한 제한을 의미한다. 지생 난초 식물의 경우, 분포범위와 풍부성은 종의 지하 및 지상부 생활사와 관계된 인자들에 의해 조절된다. 지하부에서는 진균성 내생식물(fungal endophyte)와 균근균의 결합이 필요하며, 지상부 단계에서는 효율적인 화분매개와 양분이 필요하다. 난초과의 매우 높은 다양성은 이러한 두 가지 특수성과 관계가 있기 때문이다. 독립적 또는 조합적인 이러한 요소들의 영향은 환경 및 서식지 변화로부터 종의 절멸 위험을 지속적으로 존재하게 한다. 그리고 종 간, 그리고 다른 유기체로 부터의 생물적 독립 수준은 희귀 식물의 멸종 위험을 증가시키고 있다. 국립수목원 희귀·특산식물 보전·복원 연구실에서는 이러한 희귀난초과 식물의 보전 및 복원사업을 진행해 오고 있다. 현재 해오라비난초(화성), 탐라난(제주도), 털복주머니란(정선), 석곡(완도), 광릉요강꽃(포천, 화천), 금자란(제주도) 등 총 6종에 관하여 자생지에 보호 펜스를 설치하고 생태환경 개선작업과 개체군 모니터링 및 관리를 하고 있다. 또한 자생지 내 현지내(in situ)·외(ex situ) 증식 개체 복원 방안 수립을 위하여 야생종자 수집 및 기내 파종들을 통해 대량 증식한 개체를 대상으로 자생지내 대체 서식지 복원연구를 하고 있다.

국립수목원 희귀·특산식물 보전·복원 연구실에서는 이러한 희귀난초과 식물의 보전 및 복원사업을 진행해 오고 있다. 현재 해오라비난초(화성), 탐라난(제주도), 털복주머니란(정선), 석곡(완도), 광릉요강꽃(포천, 화천), 금자란(제주도) 등 총 6종에 관하여 자생지에 보호 펜스를 설치하고 생태환경 개선작업과 개체군 모니터링 및 관리를 하고 있다. 또한 자생지 내 현지내(in situ)·외(ex situ) 증식 개체 복원 방안 수립을 위하여 야생종자 수집 및 기내 파종들을 통해 대량 증식한 개체를 대상으로 자생지내 대체 서식지 복원연구를 하고 있다.

-