-

물다양성협약(CBD: Conservation on Biological Diversity)에서는 생물종 감소와 생태계파괴가 가속화됨에 따라 생물다양성 보전의 필요성을 강조하고 있으며, 동식물의 멸종이 지속된다면 50년 후에는 동식물 1/4이상이 지구상에서 사라질 것으로 경고하고 있다. 지구온난화에 인한 기온상승으로 인해 식물들은 적당한 환경으로 이주하거나 새로운 환경조건에 적응하거나 멸종을 맞이하게 되며, 변화하는 환경에서는 세대 기간이 빠르고 생태적 내성이 큰 식물이 더 잘 적응하거나 이동 또는 번성할 것으로 예상된다고 보고된 바 있다(Tellez et al., 2007).

눈측백은 세계보전연맹 IUCN Red List의 VU(Vulnerable), 취약종으로 구분하고 있으며, 산림청 희귀식물, 특별보호대상종, 기후변화 취약식물종 등 지구온난화에 민감한 수종으로 멸절 위험에 처해 있다.

눈측백은 측백나무과에 속하는 식물로서 세계적으로 30속 134종 분포하며, Thuja 속의 경우, 한국, 중국, 일본, 북아메 리카에 5종이 자생하고 있는 것으로 보고되고 있다. 또한, 남한에서는 눈측백, 측백나무, 서양측백나무 3종이 자생하는 것으로 보고되고 있으며, 1919년 일본식물학자인 Nakai 의해 금강산, 낭림산, 장진군 와갈봉, 함남삼수, 평북 공서면 등에 분포한다고 보고되었다(Nakai, 1919). 눈측백 분포지역으로 문헌과 현지 조사를 실시해본 결과, 북한지역은 금강산 800∼1,600m, 추애산 1,400∼1,500m, 하람산 1,300∼1,400m, 사수산 400∼1,746m, 묘향산 1,000∼1,800m, 낭림산 1,786∼2,186m, 피난덕산 700∼900m, 금패령 1,400∼1,500m, 숭적산 1,000∼1,600m 등 고산 및 아고산지대에 분포하고 있는 것으로 문헌상으로 파악되었다.

눈측백 분포지역으로 문헌과 현지 조사를 실시해본 결과, 북한지역은 금강산 800∼1,600m, 추애산 1,400∼1,500m, 하람산 1,300∼1,400m, 사수산 400∼1,746m, 묘향산 1,000∼1,800m, 낭림산 1,786∼2,186m, 피난덕산 700∼900m, 금패령 1,400∼1,500m, 숭적산 1,000∼1,600m 등 고산 및 아고산지대에 분포하고 있는 것으로 문헌상으로 파악되었다.

남한지역의 분포지역은 가리왕산 1,000∼1,200m, 계방산 1,300∼1,550m, 장산 1,200∼1,400m, 태백산 1,000∼1,100m, 화악산 1,200∼1,300m, 설악산 1,300∼1,600m, 방태산 1,100m, 청옥산 1,240m, 점봉산 1,230m 등으로 수평적으로는 한반도 중부아구, 수직적으로 해발 1,000m이상의 아고산(subalpine)지대에 분포하는 것으로 현지조사에서 파악되었다

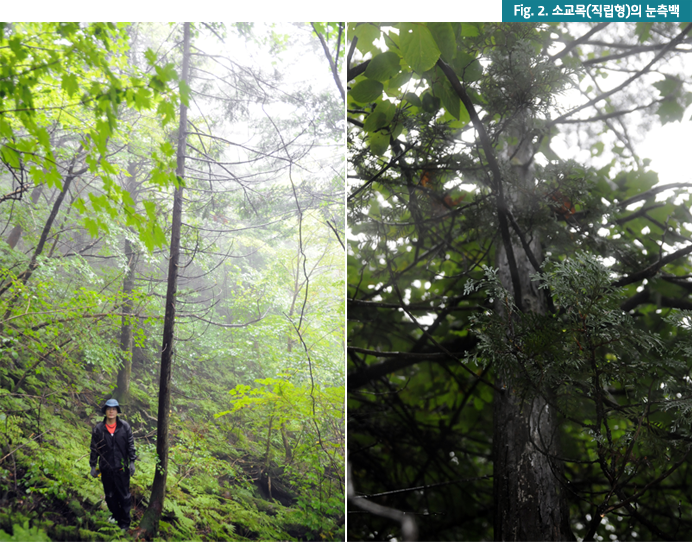

또한, 눈측백은 교목층이 발달하여 바람 등 환경의 영향을 적게 받는 자생지에서는 직립하는 형태의 소교목으로 자라는 것으로 조사되었으며(Fig. 2), 산지 능선부나 교목 및 아교목층이 형성되지 않는 사면 상부에서는 왜성변형수의 특성을 가지는 포복하는 형태인 관목으로 자라는 것으로 조사되었다(Fig. 3). 왜성변형수는 교목한계선 주변에 서식하는 수종들이 정상적으로 자라지 못하고 추위와 강풍 때문에 키가 작고 기형으로 자라는 것을 말한다.

남한 지역 대부분의 눈측백은 관목(바닥을 기는 형태, 포복형)으로 자라고 있다. 하지만, 가리왕산의 눈측백 자생지에서는 흉고직경 5㎝이상, 수고 10m이상 소교목으로서 생육하고 있으며(Fig. 2), 식생학적으로 분비나무-눈측백, 분비나무-주목 유형으로 남한 내 유적군락(remnant vegetation)으로 식생학적 가치가 높으며, 북한지역의 (아)고산 습윤 침엽수림 지역에서 제한적으로 찾아 볼 수 있는 남한 내 희귀 식생유형으로 보전대책이 시급 할 것으로 판단된다.

남한 지역 대부분의 눈측백은 관목(바닥을 기는 형태, 포복형)으로 자라고 있다. 하지만, 가리왕산의 눈측백 자생지에서는 흉고직경 5㎝이상, 수고 10m이상 소교목으로서 생육하고 있으며(Fig. 2), 식생학적으로 분비나무-눈측백, 분비나무-주목 유형으로 남한 내 유적군락(remnant vegetation)으로 식생학적 가치가 높으며, 북한지역의 (아)고산 습윤 침엽수림 지역에서 제한적으로 찾아 볼 수 있는 남한 내 희귀 식생유형으로 보전대책이 시급 할 것으로 판단된다.

남한 내 소교목으로 생육하고 있는 눈측백은 대부분 고사 또는 쇠퇴 중에 있으며, 이는 분비나무림의 천이와 함께 진행되는 것으로 판단된다. 분비나무 개체군의 쇠퇴는 활엽수림의 퇴행천이가 진행되는 동시에 눈측백의 고사 및 수고생장에 방해를 가지는 것으로 판단되며, 숲틈 및 능선부에 다수의 눈측백 개체목이 고사한 것으로 미루어 환경 변화에 따른 수분스트레스 및 관목류와 경쟁에 약한 것으로 판단된다. 하지만, 비교적 많은 어린개체가 숲바닥에 분포하고 있다. 따라서 분비나무림의 지속 유지에 따른 소교목의 눈측백을 보전 및 유지할 수 있을 것으로 판단된다. 따라서 눈측백의 보전을 위해서는 고사 및 쇠퇴하는 지역에 대해서는 인위적인 영향을 받지 않는 최소한의 밀도조절로 자연식생의 보전과 복원, 재생 및 생장이 촉진되는 보전 및 관리가 이루어져야 하며, 눈측백에 대한 기초연구 및 유전다양성 연구 등을 통해 보전대책을 강구 해야 할 것으로 판단된다.

따라서 눈측백의 보전을 위해서는 고사 및 쇠퇴하는 지역에 대해서는 인위적인 영향을 받지 않는 최소한의 밀도조절로 자연식생의 보전과 복원, 재생 및 생장이 촉진되는 보전 및 관리가 이루어져야 하며, 눈측백에 대한 기초연구 및 유전다양성 연구 등을 통해 보전대책을 강구 해야 할 것으로 판단된다.

-