-

-

오래 전에 읽은 소설 <설국>이 생각나는 계절입니다. 일본인 최초로 노벨문학상을 수상한 가와바타 나스야리는 니가 타현의 겨울 풍경을 묘사하면서 다음과 같은 유명한 첫 문장을 남겼지요.

"국경의 긴 터널을 빠져나오자, 눈의 고장이었다. 밤의 밑바닥이 하얘졌다."

매우 서정적인 이 첫 문장은 마치 우리 DMZ자생식물원이 자리하고 있는 해안마을을 이야기하고 있는 것만 같습니다. 이곳은 소설의 제목처럼 지금 온통 설국입니다. 밤의 밑바닥이 하얘졌다는 표현도 이곳에서는 비로소 고개가 끄덕여집니다. 달이 뜬 맑은 밤에 숙소를 잠깐 나가보면 눈 덮인 들판이 마치 끝없는 바다의 수면처럼 여겨질 때도 있습니다. 온통 하얀 눈으로 뒤덮이고 보니 저 멀리 보이는 DMZ구간이 더욱 또렷해집니다. 경계가 삼엄한 철책선에는 눈이 쌓일 리 없으니까요. 지난 11월 DMZ편지를 통해 DMZ에 대한 간략한 소개를 드렸던 것 같습니다. DMZ자생식물원은 국립수목원의 분원이라는 사명감으로 DMZ 일대 식물 연구에 매진하면서도 그 특수성 때문에 다른 분야의 다양한 연구를 동시에 진행하고 있습니다. 그 한 시도로, 지난 한 해 동안 DMZ자생식물원 연구진들은 녹색연합과 함께 DMZ 공간 범위에 대한 연구를 수행하였습니다. 을미년 'DMZ새해편지'에서는 이에 대한 이야기를 조금 자세하게 풀어볼까 합니다.

온통 하얀 눈으로 뒤덮이고 보니 저 멀리 보이는 DMZ구간이 더욱 또렷해집니다. 경계가 삼엄한 철책선에는 눈이 쌓일 리 없으니까요. 지난 11월 DMZ편지를 통해 DMZ에 대한 간략한 소개를 드렸던 것 같습니다. DMZ자생식물원은 국립수목원의 분원이라는 사명감으로 DMZ 일대 식물 연구에 매진하면서도 그 특수성 때문에 다른 분야의 다양한 연구를 동시에 진행하고 있습니다. 그 한 시도로, 지난 한 해 동안 DMZ자생식물원 연구진들은 녹색연합과 함께 DMZ 공간 범위에 대한 연구를 수행하였습니다. 을미년 'DMZ새해편지'에서는 이에 대한 이야기를 조금 자세하게 풀어볼까 합니다.

이 한 장의 그림을 설명하기 위하여 긴 내용을 보탭니다. 1953년 7월 27일 체결된 정전협정 제1조 제1항은 '한 개의 군사분계선(MDL)을 확정하고 쌍방이 이 선으로부터 각기 2km씩 후퇴함으로써 적대 군대 간에 한 개의 비무장지대를 설정한다.'라고 DMZ를 규정하였습니다. 즉 한반도를 동과 서로 가르는 155마일(248km), 세로 폭 4km가 공식적인 DMZ인 것이지요. DMZ에 의해 생겨난 또 다른 공간으로 'DMZ일원'이 있습니다. DMZ일원은 DMZ를 포함한 그 인접지역을 말하며, 민간인통제선(Civilian Control Line, CCL) 이북지역과 접경지역지원특별법에 의한 '접경지역'을 포함하는 의미로 사용 됩니다. 민간인통제선은 정확히 말해 '민간인통제선 이북지역'을 의미합니다. 민통선 설정 당시 범위는 DMZ남방 한계선으로부터 5~20km 이내의 지역이었으나 현재는 10km이내로 축소되었고, 제한보호구역은 군사분계선 남방 25km로 구분되기에 이르렀습니다.

이 한 장의 그림을 설명하기 위하여 긴 내용을 보탭니다. 1953년 7월 27일 체결된 정전협정 제1조 제1항은 '한 개의 군사분계선(MDL)을 확정하고 쌍방이 이 선으로부터 각기 2km씩 후퇴함으로써 적대 군대 간에 한 개의 비무장지대를 설정한다.'라고 DMZ를 규정하였습니다. 즉 한반도를 동과 서로 가르는 155마일(248km), 세로 폭 4km가 공식적인 DMZ인 것이지요. DMZ에 의해 생겨난 또 다른 공간으로 'DMZ일원'이 있습니다. DMZ일원은 DMZ를 포함한 그 인접지역을 말하며, 민간인통제선(Civilian Control Line, CCL) 이북지역과 접경지역지원특별법에 의한 '접경지역'을 포함하는 의미로 사용 됩니다. 민간인통제선은 정확히 말해 '민간인통제선 이북지역'을 의미합니다. 민통선 설정 당시 범위는 DMZ남방 한계선으로부터 5~20km 이내의 지역이었으나 현재는 10km이내로 축소되었고, 제한보호구역은 군사분계선 남방 25km로 구분되기에 이르렀습니다.

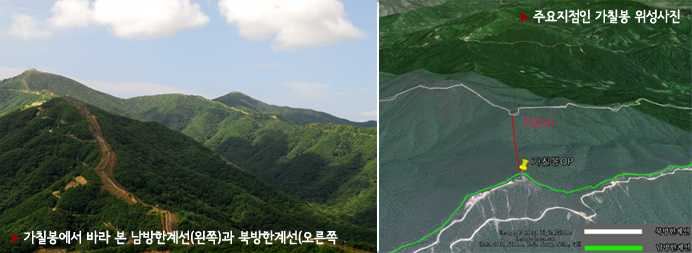

정전협정을 통해 DMZ라는 공간이 규정된 이래로 북한은 지난 1968년 남쪽으로 추진철책을 설치하여 북방한계선은 사실상 남하하였고, 이에 우리 군도 방어 목적으로 1979년부터 남방한계선을 북쪽으로 올리는 작업을 하였습니다. 그에 따라 현재는 남방한계선과 북방한계선이 일률적이지 않고 들쑥날쑥한 모습입니다. 더욱이 정전협정 당시 파주부터 고성까지 총 1,292개가 설치된 군사분계선 표지판은 60여년이 넘는 시간동안 훼손되고 가려져 파악이 어려워진 실정입니다. 따라서 우리의 연구는 정전협정 이후 꾸준히 변화된 DMZ에 대한 공간 변화상에 대한 관심에서 시작되었습니다. 2006년부터 2014년 현재까지 DMZ 일원에 대한 현장조사를 진행해 온 녹색연합의 자료에 근거하여 DMZ공간범위조사는 현재 상황으로 변하기까지의 시기별 변화상을 중심으로 이루어졌습니다.

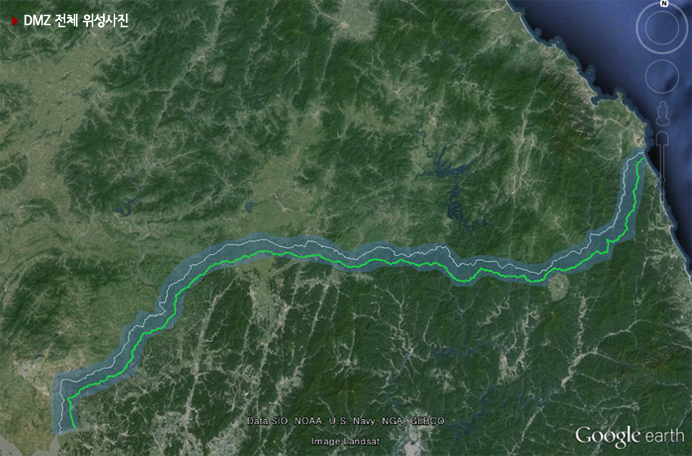

DMZ일원 전방 11개 사단을 중심으로 서부전선, 중서부전선, 중동부전선, 동부전선 등 4개 권역으로 나누어 범위 연구는 진행되었으며 남방한계선을 직접 걸으며 현장조사를 수행하였고, GPS를 이용한 데이터 구축 또한 병행하였습니다. DMZ 전 구간을 가시권에 두고 조사를 펼쳤고, 관련 위성사진을 활용해 교차분석을 진행하였습니다. 이번 조사를 통해 확인한 실질적인 DMZ는 남과 북의 OP가 늘어서 있는 철책을 기준으로 설정하고 계산하였으며 표기는 가장 일반적으로 통용되고 있는 구글지도를 사용하였습니다.

DMZ일원 전방 11개 사단을 중심으로 서부전선, 중서부전선, 중동부전선, 동부전선 등 4개 권역으로 나누어 범위 연구는 진행되었으며 남방한계선을 직접 걸으며 현장조사를 수행하였고, GPS를 이용한 데이터 구축 또한 병행하였습니다. DMZ 전 구간을 가시권에 두고 조사를 펼쳤고, 관련 위성사진을 활용해 교차분석을 진행하였습니다. 이번 조사를 통해 확인한 실질적인 DMZ는 남과 북의 OP가 늘어서 있는 철책을 기준으로 설정하고 계산하였으며 표기는 가장 일반적으로 통용되고 있는 구글지도를 사용하였습니다.

본 연구 결과, DMZ 공간 변화는 정전협정 당시의 약 992㎢에서 2014년 현재 약 43% 감소한 570㎢인 것으로 조사되었습니다. 특히, 가칠봉의 경우 북한 철책이 놓인 북방한계선과의 거리가 고작 700m에 지나지 않았습니다. 권역별 사진을 다 싣지는 못하므로 이렇게 완성된 전체 위성사진을 아래에 제시합니다. 한반도의 허리를 가로지르는 푸른 바탕색 구역이 기존에 보고된 DMZ 범위입니다. 그리고 흰색과 녹색으로 나란히 그어진 두 선이 본 조사로 확인된 북방한계선과 남방한계선입니다. 이 두 선이 얼마나 서로 가까워졌는지를 뚜렷이 확인할 수 있습니다. DMZ 공간연구는 기존에 시도된 적이 없었던 첫 연구이며 현재 논문 작업이 진행 중입니다.

본 연구 결과, DMZ 공간 변화는 정전협정 당시의 약 992㎢에서 2014년 현재 약 43% 감소한 570㎢인 것으로 조사되었습니다. 특히, 가칠봉의 경우 북한 철책이 놓인 북방한계선과의 거리가 고작 700m에 지나지 않았습니다. 권역별 사진을 다 싣지는 못하므로 이렇게 완성된 전체 위성사진을 아래에 제시합니다. 한반도의 허리를 가로지르는 푸른 바탕색 구역이 기존에 보고된 DMZ 범위입니다. 그리고 흰색과 녹색으로 나란히 그어진 두 선이 본 조사로 확인된 북방한계선과 남방한계선입니다. 이 두 선이 얼마나 서로 가까워졌는지를 뚜렷이 확인할 수 있습니다. DMZ 공간연구는 기존에 시도된 적이 없었던 첫 연구이며 현재 논문 작업이 진행 중입니다.

식물사진 한 장 없는 이달 DMZ편지가 다소 무미건조할지도 모르겠습니다만, 이러한 공간연구에 참여하는 일도 우리의 중요한 임무라는 것을 잘 알고 있습니다. 현재를 잘 파악해야만 미래를 제대로 설계할 수 있으니까요. 또한 우리 DMZ자생식물원이 이 지역의 식물 연구라는 본연의 임무를 뛰어넘어 전반적인 DMZ 연구의 전초기지라는 자부심으로 이 겨울을 버티려고 합니다. 하얗게 쌓인 눈이 남북의 경계를 지우듯이 실제 우리의 현실도 화해의 분위기로 따뜻해지는 그런 날이 오기를 바라면서 말이지요.

식물사진 한 장 없는 이달 DMZ편지가 다소 무미건조할지도 모르겠습니다만, 이러한 공간연구에 참여하는 일도 우리의 중요한 임무라는 것을 잘 알고 있습니다. 현재를 잘 파악해야만 미래를 제대로 설계할 수 있으니까요. 또한 우리 DMZ자생식물원이 이 지역의 식물 연구라는 본연의 임무를 뛰어넘어 전반적인 DMZ 연구의 전초기지라는 자부심으로 이 겨울을 버티려고 합니다. 하얗게 쌓인 눈이 남북의 경계를 지우듯이 실제 우리의 현실도 화해의 분위기로 따뜻해지는 그런 날이 오기를 바라면서 말이지요.

踏雪野中去 눈을 밟으며 들길 걸어갈 때

조선시대 이량연(李亮淵)이라는 사람이 썼다는 이 한시는 1948년 김구 선생이 3·8선을 넘을 때 읊조렸다고 합니다. 정말 DMZ에서는 발자국 하나하나가 뒤에 오는 이들의 이정표가 된다는 생각을 지울 수가 없습니다. 그래서 찬바람 앞에서도 옷깃을 더 여미며 새해를 맞습니다.

不須胡亂行 모름지기 발걸음을 어지러이 하지 말라

今日我行蹟 오늘 내가 남긴 발자국은

遂作後人程 뒤에 오는 이에게는 이정표가 되리니

-