우리나라에서 종자의 형태적 특성 연구는 분류학적인 관점에서 크기, 색깔 등 주로 외부 형태에 따른 특성 연구가 주로 루어지고 있으며 종자의 내부 형태에 대한 연구는 부족한 실정이다. 국립수목원 종자연구실에서는 2003년부터 국내 자생지로부터 수집하여 종자은행에 현지 외 보존중인 종자 102속 256종에 대한 Martin(1946)의 구분법을 이용하여 종자내부구조 배와 배유의 형태적 특징을 조사하고 있다. 종자의 내부형태는 조사는 충실한 종자의 배유부분을 횡단면으로 절단하여 종자 기부에 배가 위치하는 형태(Basal Seed Type), 배가 배유를 감사고 있는 형태(Peripheral Seed Type), 배가배유 가운데를 관통하는 형태(Axile Seed Type), 배가 배유보다 더 큰 형태(Foliate Axile Seed Type)로 대분류로 구분하고 각 타입별 10개의 형태적 특징별로 구분할 수 있다.

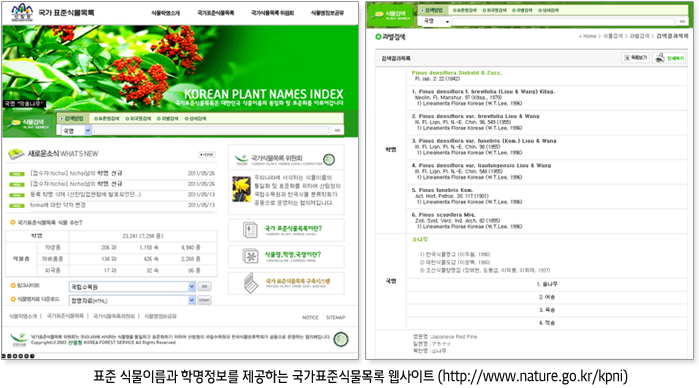

이름에 대한 정보는 식물의 족보에 해당하는 것으로 다양성을 파악하여 식물자원을 관리하고 보전하기 위한 가장 기본이 된다. 산림청 국립수목원에서는 이를 위해 국가표준식물목록을 작성하고 정보를 온-오프라인을 통해 서비스하고 있다. 국가표준식물목록은 한반도 자생식물과 도입식물의 이름과 조경수나 화훼류같은 재배식물에 대한 이름을 정리한 목록이다.

자생식물 및 도입식물에 대한 이름 정리

자생식물 및 도입식물에 대한 이름 정리 분류군별 전문가로 구성된 전문가그룹이 최신의 연구 결과를 반영한 자료를 검토하여 목록을 작성하고 한국식물분류학회와 공동으로 구성한‘국가표준식물목록위원회’가 이를 검토, 심의하여 국가표준식물목록에 이름을 등록한다.

국가표준식물목록에서 제공하는 정보는 크게 학명과 일반명, 명명자와 문헌정보로 나눌 수 있다. 먼저 학명에 대한 정보는 정명과 이명을 모두 제공하고, 또한 이들 학명이 가장 먼저 발표된 문헌인 기재문 정보와 이미지를 함께 제공한다. 다음으로 일반명은 우리나라 문헌에 쓰인 모든 국명에 대한 정보를 정리하여 추천 국명을 제시하고, 국명에 대한 영어 표기도 함께 보여준다. 또한 영어명과 일본명, 북한명도 볼 수 있다. 마지막으로 학명을 발표한 명명자에 대한 일반정보를 확인할 수 있다.

국공사립수목원의 재배식물 전문가 그룹이 목록을 작성하고 (사)한국식물원∙수목원 협회, 한국원예학회, 한국임학회, 농촌진흥청의 전문가로 이루어진‘재배식물목록심의위원회’에서 검토와 심의를 거쳐 이름을 등록한다.

국공사립수목원의 재배식물 전문가 그룹이 목록을 작성하고 (사)한국식물원∙수목원 협회, 한국원예학회, 한국임학회, 농촌진흥청의 전문가로 이루어진‘재배식물목록심의위원회’에서 검토와 심의를 거쳐 이름을 등록한다. 특히 재배품종의 경우 품종명의 발음이 매우 여러가지로 사용되고 있어 품종명의 국어표기기준을 세우고, 국어추천명을 제시하였다. 또한 국제재배품종명명규약(International Code of Nomenclature for Cultivated Plant)에 따른 품종명과 함께 해당 품종의 이미지를 함께 제공하고 있다.

식물의 이름은 크게 일반명과 학명으로 나눌 수 있다. 일반명은 각 국가의 언어 또는 지방의 사투리로 그 지역 사람들이 부르는 이름으로 매우 다양하기 때문에 그 지역 또는 국가를 벗어나면 알기 어려운 경우가 많다. 학명은 전세계 어디서든 공용으로 사용하는 이름으로 식물의 이름에 대한 법전과 같은 국제식물명명규약(International Code of Botanical Nomenclature)에 나오는 조항을 따라 라틴어를 이용하여 지어진다. 학명을 사용하는 기준은 린네가 Species Plantarum을 출판한 1753년이다. 학명은 다시 정명과 이명 등으로 구분되는데, 정명과 이명은 모두 국제식물명명규약에 따라 합법적으로 발표된 이름으로 그 중에서 1753년을 기준으로 가장 먼저 발표된 이름이 정명이 되고, 나머지 이름들이 이명이 되는 것이다.

우리나라 식물자원의 체계적인 관리

우리나라 식물자원의 체계적인 관리 우리나라에 자생하는 식물과 현재까지 우리나라에 도입된 도입종에 대한 학명과 일반명에 대한 표준식물명 목록 확보를 통해 우리식물자원의 총량과 멸종위기종등 우리식물자원의 입출입에 대한 파악이 가능해 진다.

국제 협약에 대한 대응

국제 협약에 대한 대응생물다양성협약 체결에 따른 국가적 의무사항 중 생물다양성 구성요소 파악이 필요하며 이에 대한 첫 단계로 우리나라에 자생하는 또는 유입된 총 생물다양성 목록이 필요(국가적인 의무사항임)하고, 국가표준식물목록은 이러한 역할을 할 수 있다.

또한 WTO 지적재산권 및 국제식물 신품종보호연맹(UPOV)에 가입함으로서 식물신품종에 대한 권리를 보호해주어야 하는데 이에 대한 첫 단계로써 재배식물을 포함한 식물명의 표준화가 기본이다.

식물자원네트워크의 공유

식물자원네트워크의 공유국내에서 식물명 사용을 위한 기준을 제시함으로서 온-오프라인상에서 기관간 정보공유가 효율적으로 이루어질 수 있다. 그리고 국제적으로는 세계생물다양성정보기구(GBIF) 및 Species 2000, Bionet International 등의 국제생물 다양성정보네트웍 참여가 가능해지며, 표준화된 식물정보를 이용해 다양한 국제적인 식물정보를 확보할 수 있다.

식물 관련 학문의 발전

식물 관련 학문의 발전식물분류학을 공부하는 학계는 물론, 식물과 관련된 원예, 조경, 임학, 생태, 생리, 생화학, 생명공학, 농학 등 모든 관련분야에 있어서 식물명 정리에 중복적으로 들이는 불필요한 노력을 줄일 수 있다. 또한 환경교육, 식물관련 도감등의 다양한 식물관련 정보들이 표준식물목록의 식물 이름을 사용함으로서 보다 효율적인 자연교육이 가능하게 된다.

웹사이트 http://www.nature.go.kr/kpni에서 실시간 검색과 다운로드가 가능하다

- IPNI (http://ipni.org) : 영국의 큐식물에서 운영하고 있는 국제 식물명 인덱스(Intenrantional Plant Name Index)는 전세계의 식물들을 대상으로 사용된 학명들을 정리하고 있다.

- GRIN (http://www.ars-grin.gov/cgi-bin/npgs/html/tax_search.pl) : 미국 농무성의 GRIN(Germplasm Resources Information Network)에서는 세계수준에서 수집하여 소장하고 있는 종자가 해당되는 종에 대한 학명에 대한 정보를 제공한다.

- TROPICOS (http://tropicos.org) : 미국의 미주리식물원에서 소장하고 있는 표본에 대한 학명에 대한 정보를 제공하는데, 표본, 분포, 염색체 정보 등 매우 다양한 정보를 확인 할 수 있다.

- Harvard University Herbaria Database (http://www.huh.harvard.edu/databases) : 학명정보는 제공하지 않지만, 학명과 관련된 문헌과 명명자에 대한 정보를 제공하며, 소장하고 있는 기준표본에 대한 이미지도 함께 제공한다.